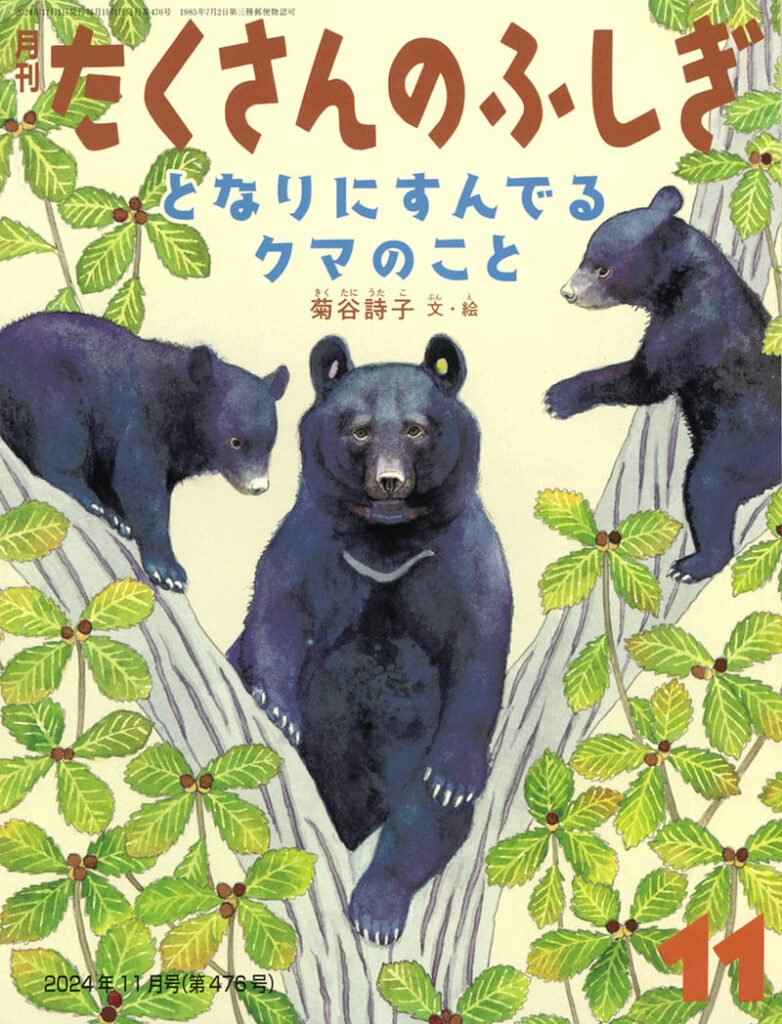

近年、住宅地でもクマ出没のニュースを見聞きすることが増え、人が襲われることも少なくありません。クマが生息する地域では、その対策に頭を悩ませています。長野県の軽井沢町では、クマと人が共存できるようさまざまな対策が行われています。その結果、約14年の間、人間の生活エリアではクマによる人身被害0を維持しています。軽井沢町に暮らすサイエンスイラストレーター・絵本作家の菊谷詩子さんは、2024年10月に絵本、たくさんのふしぎ2024年11月号『となりにすんでるクマのこと』を上梓しました。企画から5年かかったという出版までの道のりと、絵本を出して変わった地域との関わりについて聞きました。

身近に暮らすクマのことを知りたい

軽井沢と聞いて思い浮かべるのは、避暑で訪れるリゾート地、木立に囲まれた別荘、洗練されたおしゃれな街並み……などでしょうか。街中のイメージが強いと意外かもしれませんが、軽井沢町は面積の約6割が森林に覆われており、中心地を少し外れるとそこには深い森が広がります。

軽井沢町に移住して7年目を迎える菊谷詩子さんが自宅の庭に設置したカメラには、さまざまな動物たちの姿が映り込んでいます。キツネ、シカ、列をなして庭を横切るイノシシの群れ、さらにはツキノワグマまで。「動物たちの住む森に住まわせてもらっている」という感覚だと話す菊谷さん。動物たちが庭を訪れるのは夜なので、直接出会うことはなかなかありません。しかし人間の暮らすエリアのすぐ近くに、実にたくさんの動物たちが暮らしていることがわかります。

科学的な内容をわかりやすく伝えるイラストを制作するサイエンスイラストレーターである菊谷さんは、元々動物が好きで大学でも生物学を専攻していました。自然豊かな軽井沢に引っ越してきて、ツキノワグマにも興味を持つようになったといいます。

「確実にすぐ近くにいることはわかっているけど、なかなか会えない。人にとっては怖い存在でもあるので、もっとよく知りたいなと思うようになりました」

そんな時、菊谷さんは自身の子どもが転入した小学校で、NPO法人ピッキオ(以下、ピッキオ)による「クマ学習」が行われていることを知りました。これはクマの保護管理活動に取り組むピッキオが、町から委託を受けて実施している特別授業で、学年ごとに内容も異なります。授業では、クマの被害を防ぐ方法の他、クマをはじめとする野生動物との共存について教わります。

「親も見学できると聞いて見に行ってみて、町内すべての小学校で毎年行われているなんてすごいなと思いました。絵本にして、全国の子どもたちにもクマ学習を広めたいと考えたんです」と、菊谷さんは当時を振り返ります。

「クマ学習」を見学した菊谷さんは、それぞれのクマに個性があることを知りました。ぼんやりしているけど賢いコノカ、森と人里との境界をしっかり学んだ優等生ジュンナ。人間と同様、バラエティに富んだ“クマの個性”に焦点を当てて作成した絵本の企画書が完成したのは、2019年秋のことでした。

森の中をかけめぐる「クマチーム」に同行

2020年から本格的に取材をスタートし、ピッキオのツキノワグマ保護管理ユニット(通称:クマチーム)の調査に同行しました。冬眠穴を調べたり、事前捕獲といってクマを捕獲し、麻酔をかけて計測や身体特徴の記録と発信器の取り付けを行ったり、調査の内容は多岐にわたります。事前捕獲の際には、麻酔が効いているうちに手早く作業をする必要があるので、スケッチをとる時間がありません。そのため、クマの顔を覆った布を特別に一瞬だけ外してもらい、写真を撮ってあとからスケッチに起こしたといいます。

特に大変だったのは、ベアドッグによる「追い払い」への同行だったそう。ピッキオには、ベアドッグと呼ばれるクマの匂いや気配を察知するための特別な訓練を受けた犬がいます。育成や訓練を担当するハンドラーと呼ばれるスタッフとコンビを組み、日夜パトロールを行うのです。人里へ降りてきてしまったクマを大きな声で吠えたてて森の奥に追い払うために、ベアドッグはクマの気配を察知すると一気に突進します。ハンドラーもリードを握ったまま、ベアドッグと一緒に草木が生い茂り、足元の様子もよくわからない森の中を猛ダッシュ。

「動画を撮りながら追いかけたのですがついていくのが精一杯で、あとから見返したら自分のハァハァと肩で息をする音ばかり入っていました。ハンドラーの体力ってすごいなと改めて思いました」

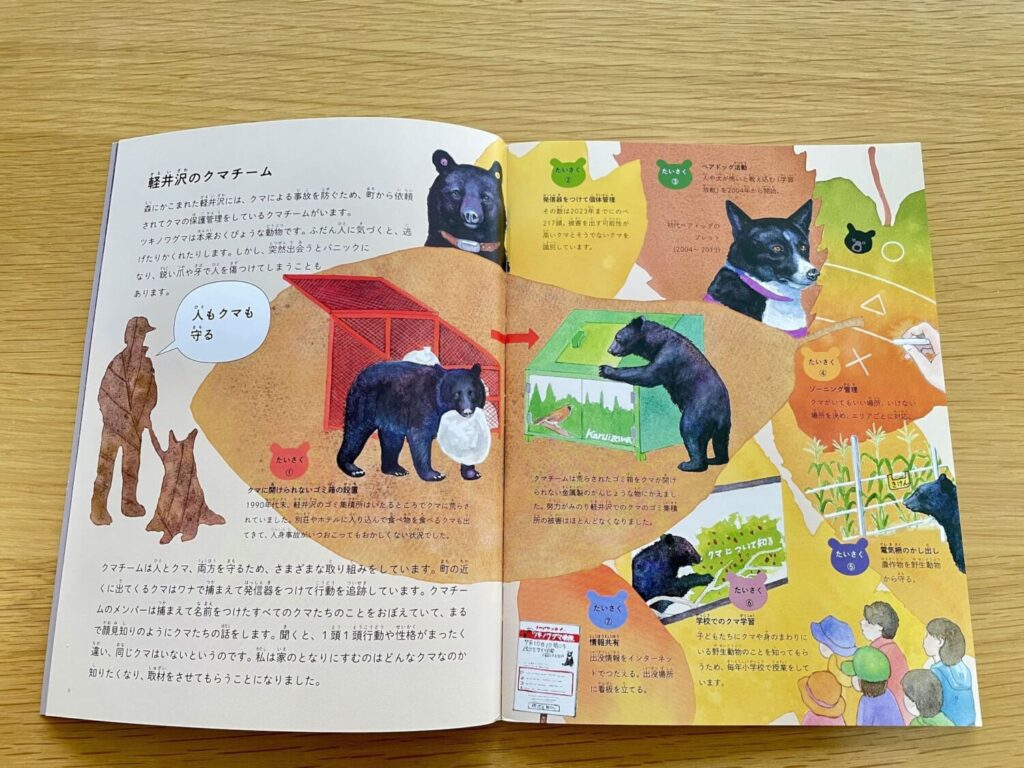

ベアドッグだけではない、軽井沢町のクマ対策

絵本では、コノカというメスのクマとその子どもたちの1年を追いながら、軽井沢町で行われているクマ対策についてわかりやすく紹介されています。ゴミ箱の設置やゾーニング管理、電気柵、クマ学習、そしてクマについての情報共有など、ベアドッグ以外にもさまざまな対策が実施されていることがわかります。これらの方法は、他の地域でも導入が比較的難しくなく、ゴミの処理など住民がみんなで気をつければ進められることだと菊谷さんは考えています。

「メディアではベアドッグばかりがフォーカスされがちですが、軽井沢での取り組みは“ベアドッグだけじゃないんだよ”ということを絵本では伝えたかったんです」

絵本を出したことで、軽井沢町や近隣地域で絵本やクマ対策に関する講演会に登壇する機会もあった菊谷さん。会の企画者や参加者とのやりとりを通じて、軽井沢の人々がクマとの共存を誇りに思っていると感じたといいます。

「ピッキオだけに頼るのではなく、住民みんなで協力してクマと共存できる町を作っていこうという気持ちが伝わってきました。そういう動きがもっと広まるためにも、絵本が役立つといいなと思います」

一方、絵本の中では人間の出すゴミを繰り返しあさるようになってしまったヒロムというクマが駆除されたエピソードも描かれています。

「軽井沢のように対策を尽くしていても、ささいなきっかけでクマを捕殺せざるを得ない事態は起きてしまいます。ゴミの出し方一つをとっても、住民それぞれの意識がとても大事になるんです」

そう話す菊谷さんも、軽井沢町の住民の一人。実際に町に住んでいる人間が絵本を作ったことにも意義があると感じているといいます。

【後編】へつづく

後編では、菊谷さんが“生きもの好き”になった子ども時代のエピソードや、サイエンスイラストレーターを志したきっかけについて聞きました。そして絵本を出してから、地域との関わり方も変わったといいます。その変化とは……?

菊谷詩子さんプロフィール

幼少期をケニア、タンザニアで過ごしたことをきっかけに野生動物に興味を抱くようになる。帰国後、東京大学理学部生物学科に進学。修士号を取得後、米カリフォルニア大学へ留学、サイエンスイラストレーションを専攻。アメリカ自然史博物館でのインターン期間を経てニューヨークを中心に活動。2019年に軽井沢町に移住。現在は教科書、図鑑、博物館の展示、絵本等のイラストを主に制作している。

『月刊たくさんのふしぎ となりにすんでるクマのこと』(福音館書店)

書店への注文のほか、Amazon、ヨドバシ.comなど各種Webストアから購入できます。

撮影協力:NPO法人ピッキオ イカルカフェ