北浦和の住宅地に佇む、西洋風の平屋建て。

ここは「まめたんく」という名のフリースペースです。ここでは、各種催し物やヨガ、育児サークルなどが開催されています。

ここへ「自然に」引き寄せられるかのように集う人々。そこで開催されるイベントや取り組み。その「ゆるやか」なつながりは、人々を安心させ、優しい気持ちにさせます。

まめたんくのオーナー根岸毅(つよし)さんは、父・根岸栄三郎さんから譲り受けたこの場所を、出会った人たちの協力により、フリースペースとして蘇らせました。こうして新しい命を得て動き出したのが「まめたんく」です。

「まめたんくの紹介をする前に、この場所の歴史を聞いてもらえますか」と、毅さんは静かに話し始めました。

明治時代生まれ・父の研究所だった「まめたんく」

私はこの地で育ってきましたが、父・栄三郎は羽生の出身でしてね…。

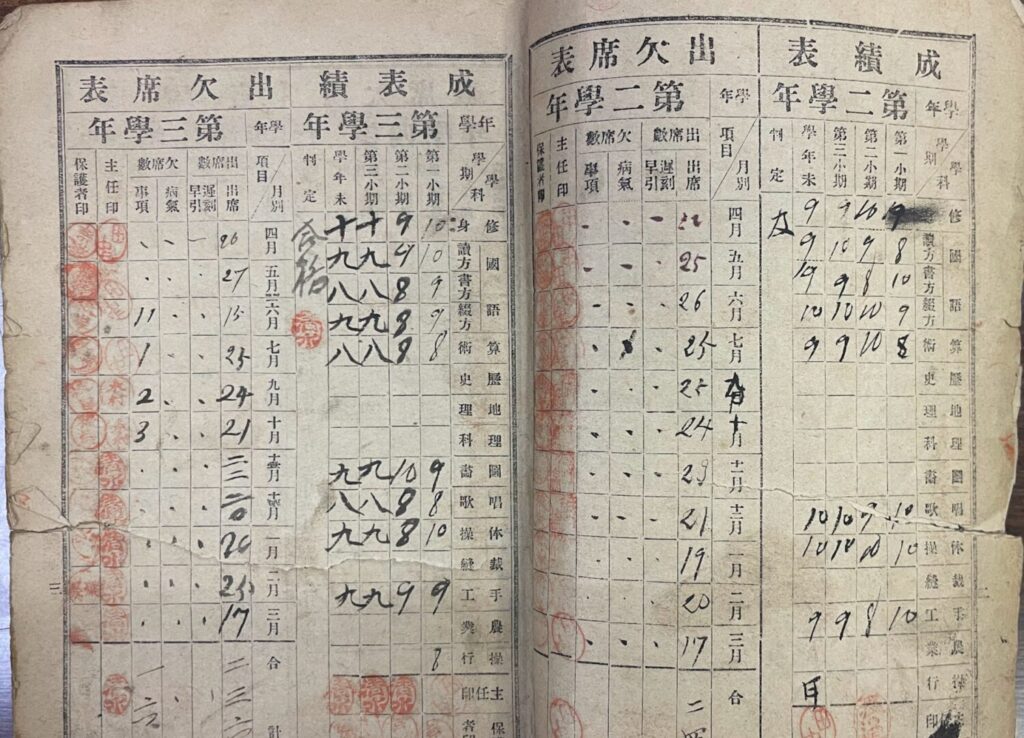

明治36年(1903年)に農家の家に生まれた父は、家業を手伝わねばならない子ども時代を過ごしたといいます。けれど、小さい頃から勉強することが好きで、学校の先生からも「進学したほうがいい」と勧められる事があったのだそうです。

家業を継いで欲しい実家の意向があったものの、いつか東大へ行くという進学の道を諦めたくない父は、親戚の家(横浜)へ身を寄せ、仕事をしながら夜間中学へ行く選択をしたといいます。

仕事と学業の両輪で頑張っていたのですが、睡眠不足と過労がたたったのでしょう、神経衰弱になってしまいまして。東大へ行く道を諦め、発明家の道を目指そうと東京・築地の工手學校(現・工学院大学)の機械科へ通い始めました。

同学校を卒業後、先輩が立ち上げた横浜紡績株式会社で工務主任技師として働き始めます。しかし、大正12年(1923年)に関東大震災により工場を失い、倒産してしまうんです。この出来事はその時代なら誰しもそうでしたでしょうが、大きな喪失感があったでしょうね…。

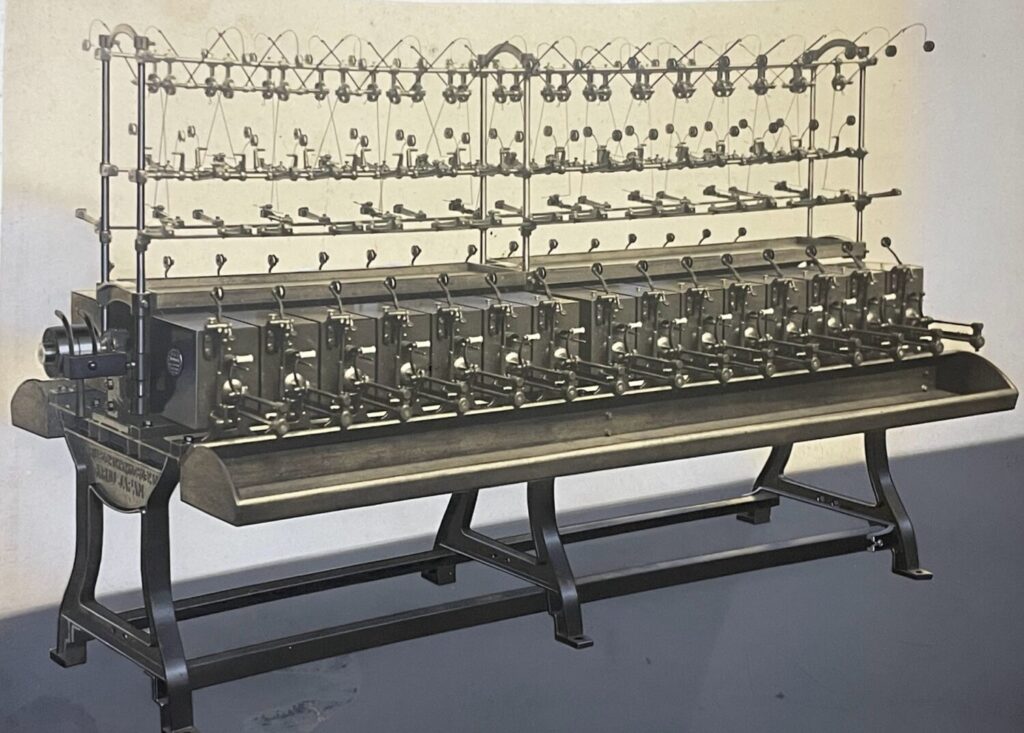

その後、館林の上毛モスリンへ移籍、「ミュール精紡機」の糸繋ぎ機の発明に着手します。兼ねてからの「発明で社会の役に立ちたい」という夢を実現するために行動を開始した父でした。そのために、桐生高等工業学校(現・群馬大学工学部)へ無給で移籍、研究に没頭しました。しかし、研究は行き詰まり手持ちの資金もなくなり、途方に暮れる日々が続いたのです。

それを見かねた紡織科長が「教師として勤務しながら研究すること」を勧めてくれ、さらに国から「発明実施化補助金」をもらえるように計らってくれました。

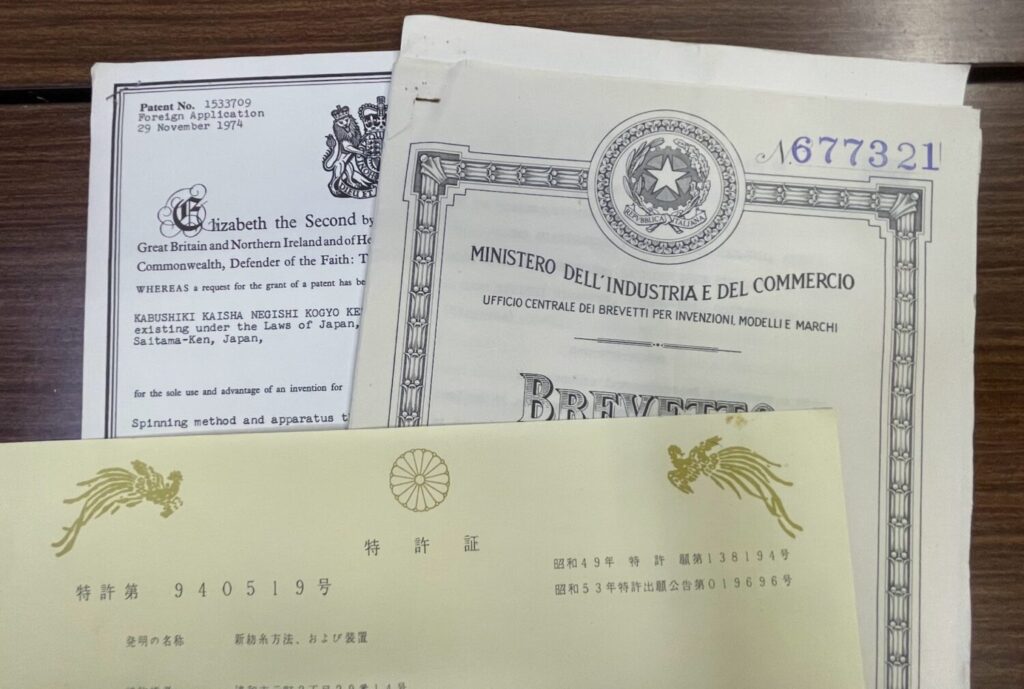

父は、地元絹織物業者が当時困っていた、織物の傷や色ブレなどを解決するために研究に没頭し、ついに「ノンタッチ式管巻機」を完成させました。桐生だけでなく、日本全国の絹織物業者に喜ばれ、機械の生産ができるようになったのです。

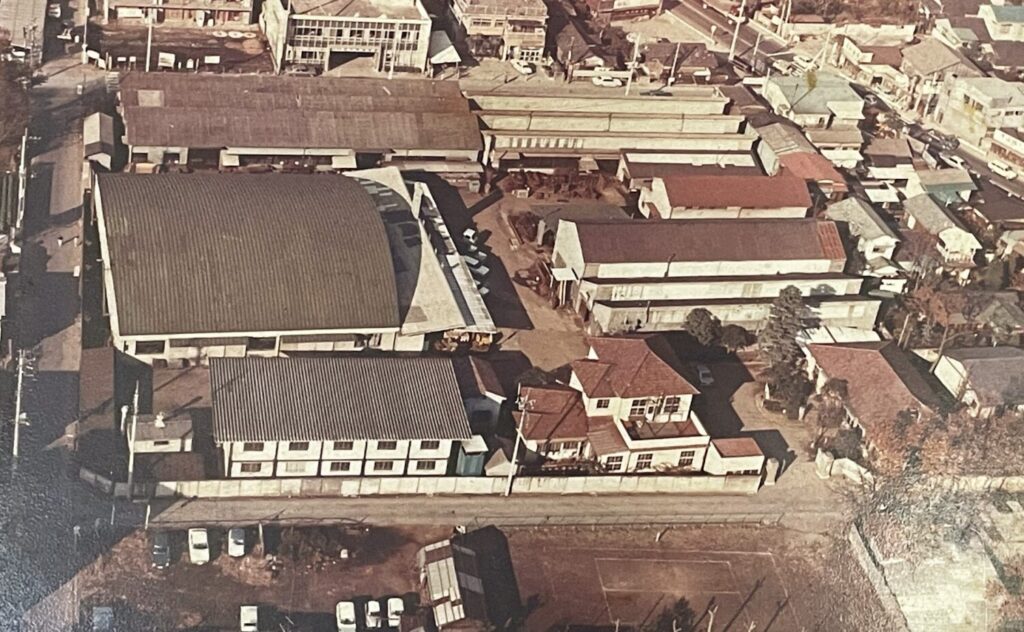

学校だけでは大量の機械の生産は難しいと考えた父は、ある日、東京の特許庁へ出かけた帰りに立ち寄った場所を見て、工場を作るのによいと考えて管巻機製造のための会社を設立しました。それが、さいたま市中央区のこの場所です。会社内に研究所兼社長室として建てられた建物がありまして、父はその場所で多くの時間を過ごしてきました。

その場所は37年間の長期にわたり、研究・開発・製造の拠点となりました。

父の退職後、会社の敷地から建物だけを移そうとコロを使ってですね、上物だけを動かして今の場所へ移しました。それがのちに、「まめたんく」の建物になります。

会社の敷地内は、私も子ども時代をよく過ごした場所でした。家がそばでしたからね。生まれた時からこの地で育った私は、小さな頃から元気一杯の子どもだったようで…笑。パワーの塊というか、とにかく元気がありあまっていたようで。雨でも外で遊ぶ私のことを祖母が「豆タンク(小さな戦車)」と称してましてね。それが、フリースペース「まめたんく」という名前の由来になっています。

ーーー毅さんは栄三郎さんの会社を継ぎ、会社のために尽力していきます。育った場所でもあり、大人になってからは、職場でもあったこの場所は、栄三郎さんだけでなく、毅さんにとってもかけがえのない場所でもあるのです。

前編では、「まめたんく」の歴史を紐解いていきました。後編では、「まめたんく」として生まれ変わった経緯について、お伝えしていきます。

後編はこちら

まめたんく

住所: 埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目9−15

アクセス:北浦和駅から徒歩12分

Instagram

facebook