デジタル全盛期の今、紙の本、新聞、資料などを読む機会は減りつつありますね。一方で、環境負担減という観点から見ると、紙への注目は増しています。そんな新たな可能性を感じさせる紙という素材で、新しいものを開発しているのが、有限会社髙田紙器製作所です。代表取締役社長を務める髙田照和さんに、新製品「ピンチピンチ」の概要、開発の背景と経緯、今後の展望などについて聞きました。

パッケージを中心とした紙製品を製造

1929年から事業を営んでいる髙田紙器製作所。企業向けのパッケージや包装用の箱を中心に、展示会用品、ノベルティ、ポップアップ名刺など、多くの紙製品を製造しています。

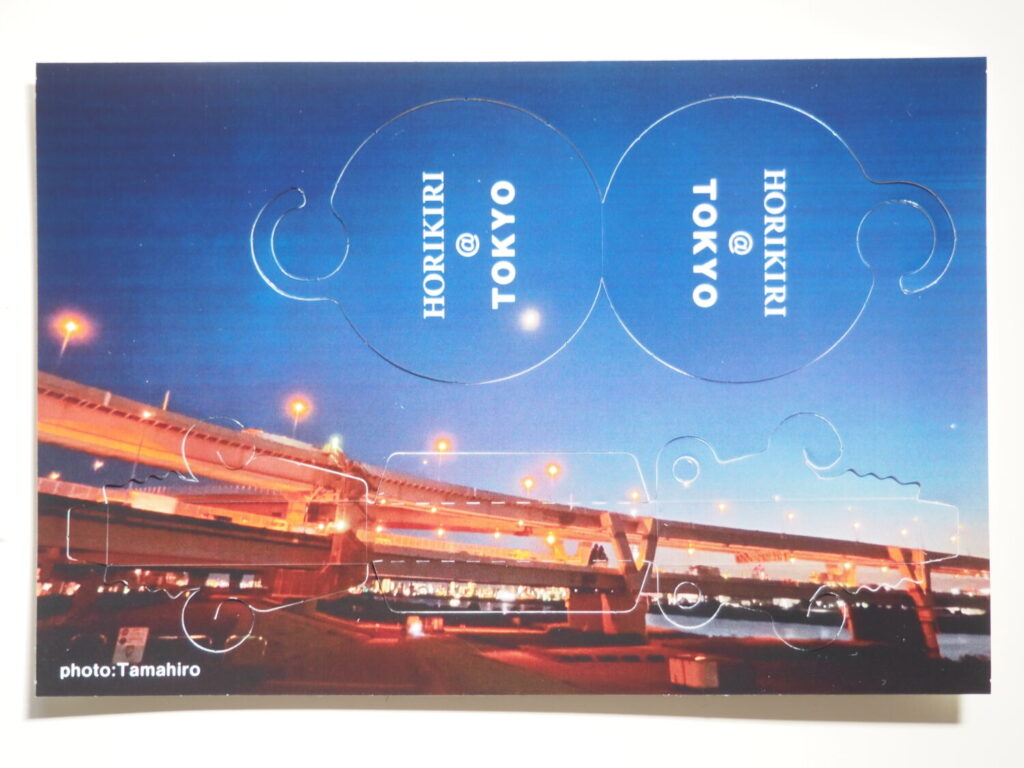

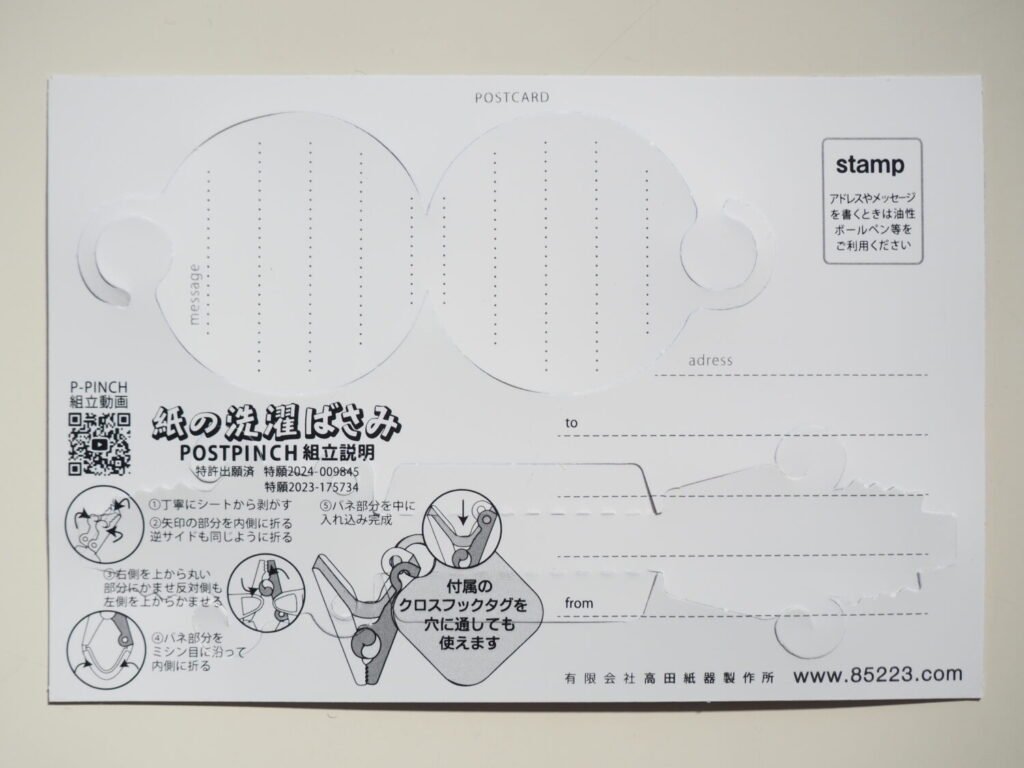

中でも注目したいのが、洗濯ばさみやクリップのような形状をしている「ピンチピンチ」。実はこちらの製品、紙だけでできていて、軽いものであれば実際に挟んで使用することができるんです!しかも、はさみやのりなどは一切不要。折るだけで完成させられるので、子どもでも安心して作ることができます。

「『ピンチピンチ』に使用されているギミック2つを特許出願しています。紙でばねと蝶番を再現するギミックは、今までにはないものなんです」(髙田さん、以下同)

材料と作り方はシンプルですが、実は技術的な新しさもあるんですね。この2つの技術は知育玩具、消耗品の建築資材などにも応用可能ということで、今後さまざまな活用が期待されます。

現在、製品化されているのが「ポストピンチ」。一見すると普通の絵はがきですが、よく見ると切込みが入っているのがわかります。

「今の時代、スマホで写真もメッセージも送れますよね。だから『なんでわざわざ絵はがきで?』って、もらう方は思うでしょう。でも、ポストピンチであれば、送った方も、送られた方も楽しめるだろうと考えました」

これなら受け取った方も文具やインテリアとして手元に残せそうですね。

紙の役割の変化を体現したのがピンチピンチ

髙田紙器製作所の創業者であり、髙田さんのお祖父様にあたる庄八氏は、足立区のパッケージ製造業者で働いた後、15歳で独立し、パッケージを自身で作り始めました。葛飾区内には当時から多くの製造業者があり、パッケージの需要は高かったといいます。

高度経済成長期には、大の機械好きだった髙田さんお父様・庄太郎氏が、日本で初めて販売された全自動の打ち抜き機を導入。これによって、加工の速度を上げることができ、会社の成長につながりました。

機械が好きなところは親子で似ているようです。4代目にあたる髙田さんは趣味でIT機器を扱っていて、コンピューターを自身で組み立てられるほどの腕前。しかも、少女漫画家になるという夢を抱いていたことから、絵をアナログだけでなく、デジタルでも描けるといいます。

そんな髙田さんの趣味が、同社への入社以降も活きることは、想像に難くありません。変化を恐れずに新しいものをどんどん取り入れていく柔軟な姿勢が、成長にもつながっているのでしょう。

「パッケージを広告宣伝ツールであり、保護剤であり、輸送の効率化をするためのものと定義しています。しかし、時代の流れで、それらの役割は薄れつつあります。そこで、当社では2021年ごろから、パッケージ以外の独自製品の開発と製造を増やしています」

そうして誕生したのが「ピンチピンチ」です。「ピンチピンチ」の原型は、紙に切れ込みを入れフックのギミックを作り、そこにもう1枚の紙を引っ掛けるという平面的なもの。それを社員に見せたところ、反応は芳しくなかったと振り返ってくれました。

ある時、ふと立体化するギミックが思い浮かび、製品化が本格的に始動します。「金属加工と違って、すぐに次のテストをできるのが紙製品の魅力」と笑って話してくれた髙田さんですが、やはり試行錯誤があったといいます。

「ピンチピンチ」に採用しているのは、耐水性が高いユポ紙。選挙の投票時に使用されている紙をいうと、イメージをしやすいでしょう。この紙は外部からの衝撃に強いことが特徴ですが、切ったり、折り曲げたりすることを前提にして作られていません。そのため、ハーフカット(紙の加工の際に抜き切らず、刃を途中で留めること)の深さの調整が難しく、何度も検証を繰り返し、ようやく製品化を実現しました。

お土産物にもぴったりです!

こういった背景と経緯から開発された「ピンチピンチ」。どこで手に取れるのでしょうか?

「『ポストピンチ』は葛飾区内のお土産屋さんや観光案内所を中心に販売し、検証している最中です。うまくいけば、全国の観光地で販売できる体制を築きたいと考えています。

加えてイベント、展示会などで販売、出展もしています。ですが、当社のプラットフォームで直接販売するのは、まだ先になる予定です」

とのこと。実際に手に取った方の反応も気になりますね。

「紙と言ったら髙田紙器製作所」と特許出願500回を目指して

髙田さんは同社に入社した際、「『紙』で検索したら、髙田紙器製作所が一番に表示されるようにしたい」という目標を掲げていました。それを実現するためのアイデアを具現化している最中で、現在は「ピンチピンチ」を含む自社製品を販売するプラットフォームを作ること、社外に向けた技術の継承を検討しています。

そして、髙田さんにはもう1つ目標があります。エジソンやレオナルド・ダ・ヴィンチのような発明や発見をする人が好きだといい、「死ぬまでに500回は特許出願をしたい」と話してくれました。驚きの数字ですが、実は、週に1つは新商品を開発しているといい、実現は難しくないかもしれません。

「『これはどうしてプラスチックや金属製でなければいけないのだろう』と考えることから新製品の開発が始まります。ただし、紙製にするからには、耐久性や耐水性など妥協しなければいけないこともありますが。でも、妥協してもいい点を受け入れれば、紙に置き換えた製品ができるんです」

紙の持つ可能性について、終始楽しそうに話をしてくださった髙田さん。これからも、実用的で楽しい紙製品をたくさん作ってくれることでしょう。

関連リンク

有限会社髙田紙器製作所:http://www.85223.com/