─トウエイ物産が目指す「本物の味」─

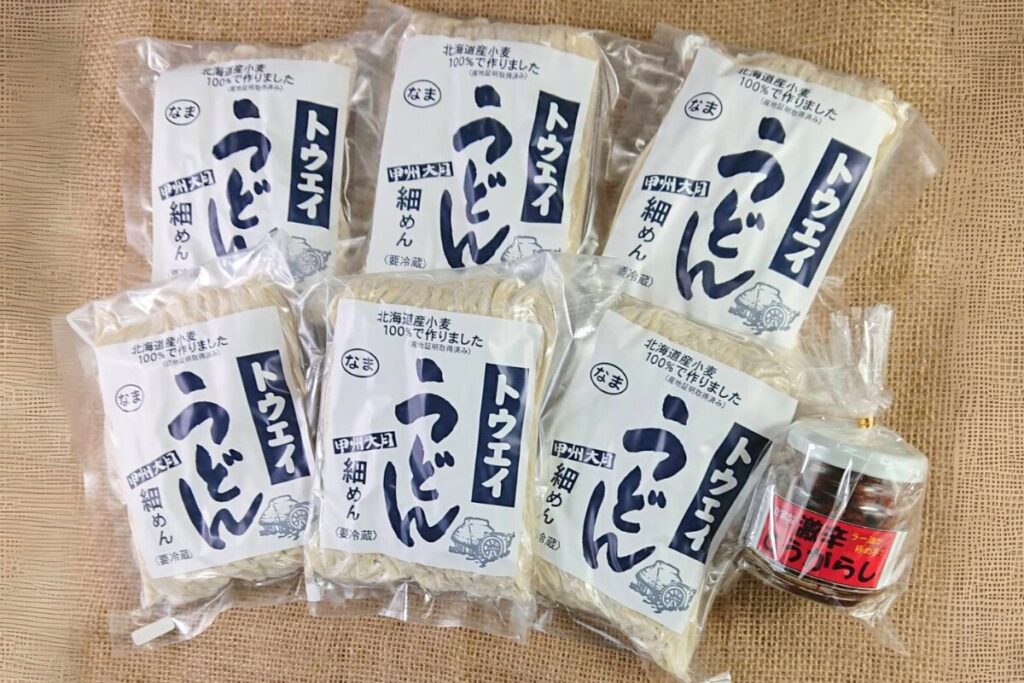

山梨県大月市で40年以上にわたり製麺を手がけてきたトウエイ物産。長年地域に親しまれてきた同社のうどんやほうとうなどの製品は、近年インターネット販売でも新たな販路を広げている。

「とにかく納得のいく良いものを作って商売したい。細々でもいいから」と語る社長の藤本秀明さんは、大量生産・価格競争の波に飲み込まれることなく、品質重視の姿勢を貫いている。

地域に根付いた製麺の歴史

大月から富士吉田にかけての地域は、かつて織物産業が盛んだった。工場で働く人々の手軽な食事として、太麺のうどんが好まれ、各家庭に製麺機があるほど親しまれていた。トウエイ物産もその歴史を受け継ぎ、地域の食文化を支えてきた。

安全性を追求した製法

トウエイ物産の特徴は、添加物の使用を最小限に抑えた製法だ。約20年前、麺を真空パックにするための設備投資を決断。防腐剤・乳化剤を使用せず、アルコールと真空包装で日持ちを確保する方法を確立した。保存用のアルコールはうどんを茹でている間に飛んでしまう上に、もし口にしても食品用アルコールなので安全である。

「保存に必要最小限のアルコールは使用していますが、その他の添加物は入っていません。安全性とお客さんの健康を第一に考え、真空パックを採用しました。真空パックでは麺が少し硬く見える点はありますが、これは品質保持のための工夫とご理解ください」と藤本さんは語る。夏場でも冷蔵保存で1ヶ月の日持ちを実現している。

原料も国産小麦にこだわり、うどんに相応しい質の高いものを突き詰めた結果、北海道産小麦にたどり着いた。製粉会社「日東富士」の厳選された粉「北疾風」を使用。大量生産では難しい品質管理を、少量生産だからこそ実現している。

職人の感覚を大切に

現在は社長自らが製麺を手がける。季節や天候による微妙な変化に応じて、水の量や製法を調整している。

「うどんを200個作るとすれば、夏と冬では水の量が1.5kgも違う。雨の日も違うし、晴れの日も違う。うどんは天候に敏感なんです」

「練った粉を握ってみたりすると、感覚で分かります。それでちょうど良いなめらかさになるように調整します」

手作りならではの繊細な感覚が、小麦粉のポテンシャルを最大限に引き出すのだ。

また、品質向上のため、他店にも積極的に足を運ぶ。

「自分のうどんが絶対一番だから、他所のうどんなんか食わないというのは視野が狭い。いろんなところに行って食べてみるのは大事なことです」

うどんの美味しさはつるっとした食感と歯ごたえ、と藤本さんは語る。

「究極を言えば、醤油だけかけて食べられるようなうどんでなければダメ」という言葉に、麺へのこだわりが表れている。

藤本さんは今日も、より良いうどんを求めて研究を重ねている。

事業継承の課題を乗り越えて

かつては13名の従業員を抱え、山梨県内の高速道路サービスエリアに広く製品を納めていた同社。しかし、後継者不在という課題に直面し、約10年前から事業規模の縮小を決断。その分、品質向上のため一層注力する道を選んだ。

「うちは大企業にはかけられない手間と愛情をかけている。お客さんに『お宅のうどんはスーパーで売ってるうどんとは全然違うね』って言われたら嬉しいじゃないですか」

お客様の喜ぶ声が一番のやりがいだと藤本さんは目を細める。

新たな時代へ

近年は、地元の常連客に加え、東京や千葉、埼玉など関東圏や、兵庫など関西からの注文も増えている。一度食べた人からの口コミで広がり、30個、50個とまとめ買いする顧客も少なくない。

インターネット販売という新たな販路を開拓しながら、創業以来の品質第一という理念は変わらない。

「今の時代は情報発信が非常に大事。山梨県では全国区で知名度のある『ほうとう』、最近有名になった『吉田のうどん』がある。同じように伝統食として地元で愛されてきた『大月のうどん』をどんどん情報発信していきたい」と、新しい取り組みにも意欲的だ。

時代は変われど、本物の味を求める消費者の期待に応え続けているトウエイ物産。職人の技と経営者の理念が織りなす味は、これからも多くの人々の舌を楽しませ続けることだろう。