ヤマサ醤油株式会社(以下、ヤマサ醤油)は、1645年創業の日本を代表する食品メーカーです。千葉県銚子市にあるヤマサ醤油 本社では、『工場見学ツアー』や『しょうゆ味わい体験館』を通じて、しょうゆを身近に感じてもらう取り組みを実施しています。

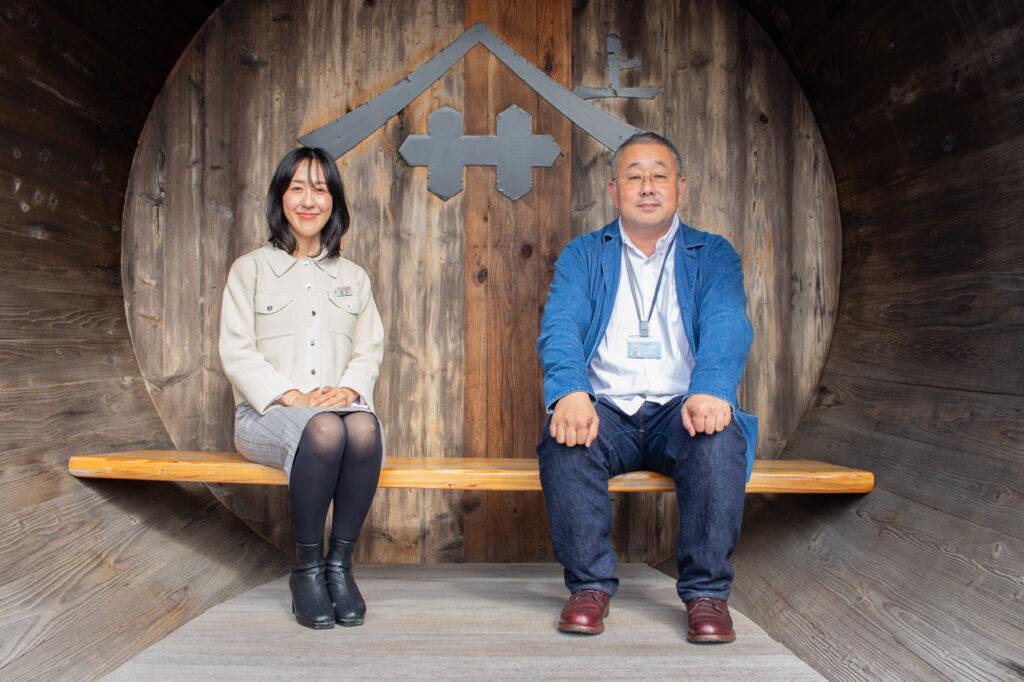

今回、ヤマサ醤油 庶務課の加瀬さんと宣伝広報室の西谷さんに、工場見学ツアーとしょうゆ味わい体験館をご案内いただきました。

前編となる本記事では、おふたりのコメントを交えて工場見学ツアーの様子をお届けします。

ヤマサ醤油の工場見学ツアーは完全予約制

工場見学ツアーは完全予約制です。参加予約はオンラインと電話で受け付けています。

工場見学ツアー 詳細

◆住所|千葉県銚子市北小川町2570

◆参加費|無料

◆開始時間|9:00~、10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜

◆所要時間|約1時間

◆閉業日|土日祝祭日、夏期休暇、年末年始

◆定員|各回定員40名

◆予約方法

・電話番号|0479-22-9809

・オンライン|工場見学のご案内

※学校関係、介助が必要な方、10名以上で予約する方は電話でのみ受付

◆駐車場|あり

工場見学ツアーでヤマサ醤油が造るしょうゆの秘密に触れられる

工場見学ツアーは、ガイドさんと一緒に次の5つの施設を順に見学していきます。

①工場見学センター

②原料サイロ

③麹室(こうじむろ)

④仕込蔵(しこみぐら)

⑤タップトーク

映像やサンプル、ガイドさんによる解説で、ヤマサ醤油のしょうゆ造りへのこだわりやおいしさの秘密などを知ることができます。

各施設でどのような体験ができるのか、順を追って見ていきましょう。

工場見学センター ~ヤマサ醤油としょうゆの歴史を学ぶ~

最初に訪れたのは『工場見学センター』です。

ドキュメンタリー番組のようなハイクオリティな映像によって、ヤマサ醤油の歴史としょうゆ造りの基本的な知識を得られます。グローバル企業としてのヤマサ醤油の一面にも触れられており、世界的に和食文化が浸透していることも学ぶことができました。

とくに興味深かったのが『ヤマサ菌』と土地の利に関する内容です。なぜ銚子でしょうゆ造りをしているのか、ヤマサ菌がどんな菌なのかが詳しく解説されています。

映像の鑑賞が終わると、ガイドさんと一緒に各施設を巡るツアーがスタートします。今回は特別に、ヤマサ醤油の加瀬さんと西谷さんにご案内いただきました。おふたりの解説を交えてしょうゆ造りを学んでいきます。

原料サイロ~高さ20mの巨大な建造物~

原料サイロは、しょうゆの原料が入っている高さ20mもある巨大な建物。1棟の原料サイロにつき300トンもの原料が入っています。

加瀬さん「ヤマサ醤油では、1リットルボトルのしょうゆを1日平均40万本製造しています。原料サイロには300トンの原料が入っていますが、だいたい4日で使い切ります」

生産量からヤマサ醤油が多くの人に親しまれていることがわかります。

原料サイロ付近では食欲をそそられる香ばしい匂いが漂っていました。7万坪ある敷地内にはいくつもの施設があり、それぞれ違う匂いがします。目に映るものだけでなく、匂いでもしょうゆを感じられるのは、工場見学ツアーならではの体験です。

麹室・仕込蔵~菌の働きとしょうゆ造りを学ぶ~

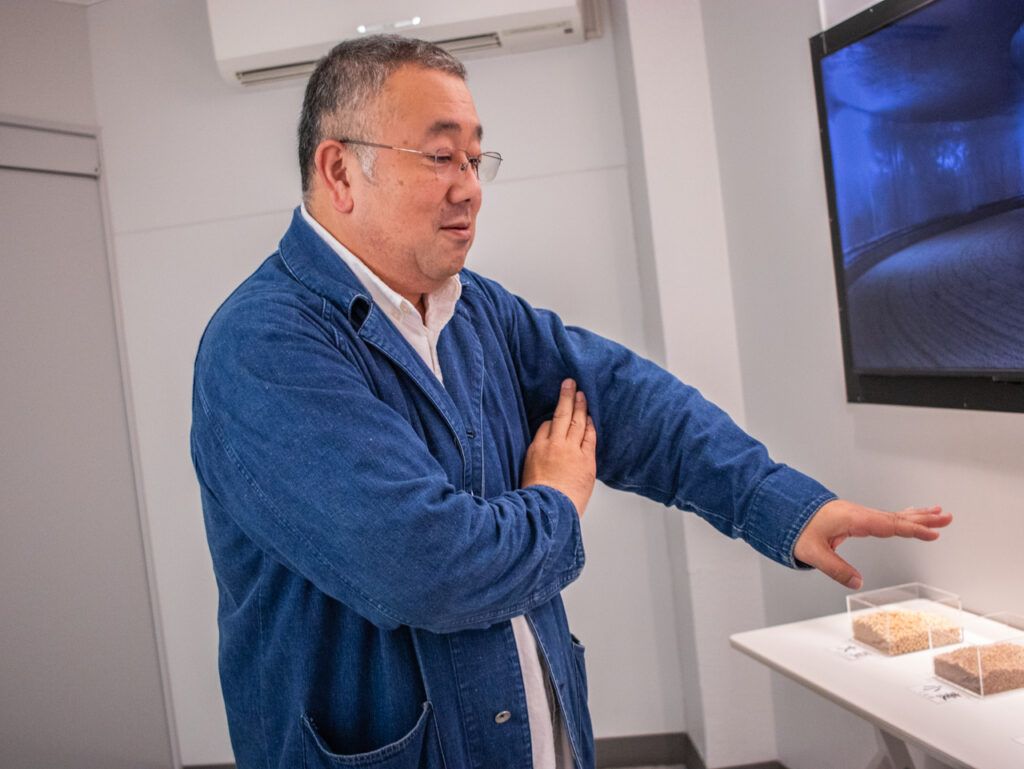

麹室は、映像とサンプルからヤマサ菌や麹について学べる施設です。『ヤマサ菌』を大豆と小麦に加えて育てた麹が、時間の経過によって変化する過程を観察できます。

「しょうゆは微生物が造ってくれる。菌が働きやすい環境を我々がつくってあげることが大事」と語る加瀬さん。

大切に作られた麹に塩を溶かした水を加えてできるのが、しょうゆの素となる『もろみ』です。もろみはじっくりと時間をかけて発酵・熟成させます。微生物が働きやすいように空気を送り込んだり、温度管理を徹底したりなど、細心の注意を払いながら丁寧にもろみを育てます。

仕込蔵では、もろみタンクを見学できます。”しょうゆ造り=もろみタンク”というイメージを持っている方は多いのではないでしょうか?仕込蔵にあるもろみタンクは、1基につきしょうゆ2万本(1リットルボトル換算)のもろみが入っています。

原料サイロで「1日平均40万本のしょうゆを製造している」という解説を聞いたときは漠然としていましたが、もろみタンク20基分に置き換えると、具体的なイメージが沸きました。

もろみの”コポッコポッ”という音は、ぜひ見学ツアーで直に聞いてほしい音です。

人の手のみでしょうゆを造っていた時代の製法を踏襲し、発酵したもろみは布に包まれて3日間じっくりと絞られます。絞ったあとに残った『しょうゆ粕』は、家畜の飼料の原料として消費されるとのこと。

西谷さん「しょうゆ製造の副産物であるしょうゆ粕は、牛の飼料へ活用しています。しょうゆ粕は繊維質で程よい塩分があって、牛さんにとってとても良いエサになります。しょうゆ粕を飼料にするのは『SDGsへの取り組みではじめました』というわけではなく、ずっと昔から無駄を出さないように有効活用しようと取り組んできました」

加瀬さん「しょうゆ造りで捨てるところってほとんどないんですよ」

もろみから絞られたしょうゆは、殺菌と香り・色を出すのに欠かせない『火入れ』と検査員による検査を経て、ボトルに詰められます。

タップトーク~遊び心のある人気の施設~

工場見学ツアーの最後を飾るのは『タップトーク』。

タップトークは、もろみタンクを模したスペースに入り、もろみがしょうゆに変化していく様子を音と映像で観察できる施設です。人の動きに合わせて波紋ができるギミックがあり、大人も子どもも楽しめます。

工場見学ツアーはしょうゆを身近に感じられる楽しい学びの場

工場見学ツアーは、ヤマサ醤油としょうゆ造りを深く知ることができる学びのツアーです。

今回ツアーに参加したことで、なぜヤマサ醤油のしょうゆが一般家庭から料理人にまで支持されているのか、その理由の一端を知る機会となりました。

後編では、加瀬さんと西谷さんのコメントを交えながら、人気の施設『しょうゆ味わい体験館』とお土産を購入できる『売店』の様子をお届けします。

工場見学ツアー 詳細

◆住所|千葉県銚子市北小川町2570

◆参加費|無料

◆開始時間|9:00~、10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜

◆所要時間|約1時間

◆閉業日|土日祝祭日、夏期休暇、年末年始

◆定員|各回定員40名

◆予約方法

・電話番号|0479-22-9809

・オンライン|工場見学のご案内

※学校関係、介助が必要な方、10名以上で予約する方は電話でのみ受付

◆駐車場|あり