豊田市北部に位置し、「紙の里」として知られる小原地区。四季桜や小原歌舞伎も有名で、年2回の桜のシーズンには県内外から多くの人が訪れます。

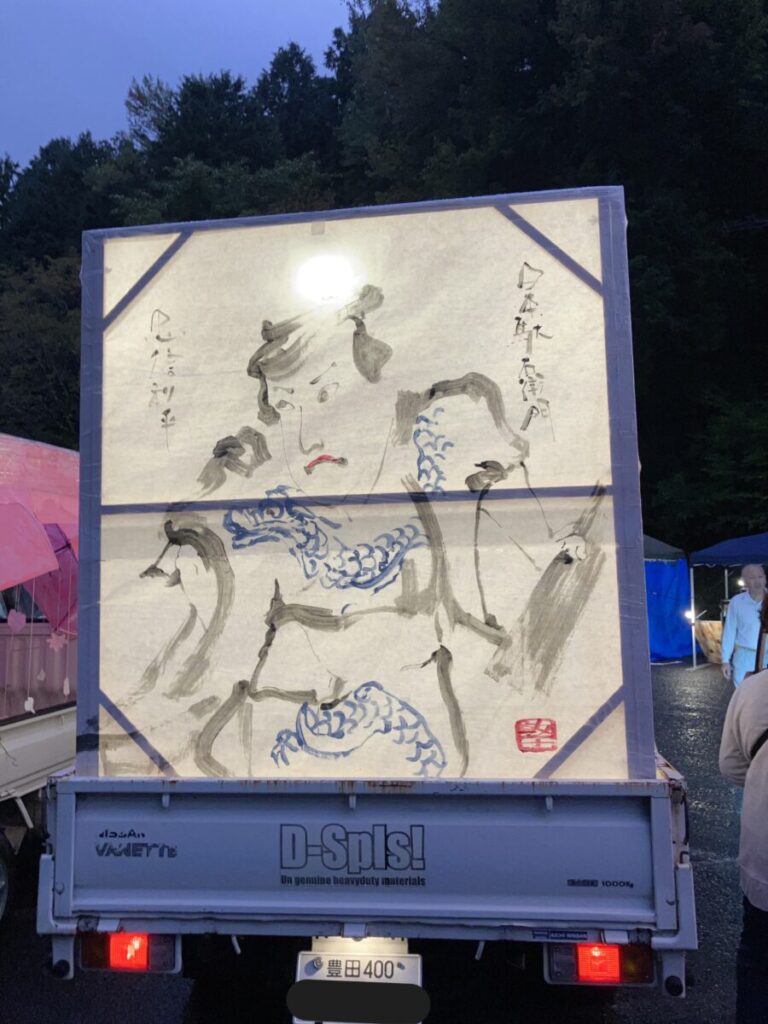

そんな小原地区で毎年秋に行われるのが小原和紙を利用した「小原あんどんパレード」。手作りの和紙あんどん(灯り)を軽トラックに載せ、山道を照らしてまわる小原ならではのイベントです。年々参加者が増え、現在は名古屋や長久手など小原以外の地域にも輪が広がっています。

多くの人を惹きつける「あんどんパレード」には、どんな想いが込められているのでしょうか。

今回は主催者・竹内さんへのインタビューとともに、ぬくもりと笑顔に包まれた「あんどんパレード」の様子をお届けします。

「あんどんパレード」の様子

当日はあいにくの小雨模様。そんな中でも秋風に揺れる明かりが軽トラックの荷台を照らし、多くの人が幻想的な景色を見るために集まっていました。

沿道に並ぶ軽トラックはそれぞれの彩り。夕暮れの空に和紙越しの光がにじみ、まわりを温かく包み込みます。

江戸時代から続く地芝居である小原歌舞伎も、地域文化を担うイベントのひとつ。1989年には(旧)小原村無形民俗文化財に指定され、豊田市との合併後も豊田市無形民俗文化財として引き継がれています。

小学生たちが手掛けた軽トラあんどんは、校長先生が運転。わが子の作ったあんどんを写真に収める大人たちの姿も多く見られました。

通路には暗い足元を照らすあんどんも設置。愛知工業大学の学生が小原地区を盛り上げるために企画し、親子連れにミニあんどんを作ってもらったそうです。

ひとつに連なり、暗闇に溶けていく軽トラック。沿道ではサイリウムを手にした人たちが、笑顔とともに温かな声援を送ります。

「あんどんパレード」誕生のきっかけ

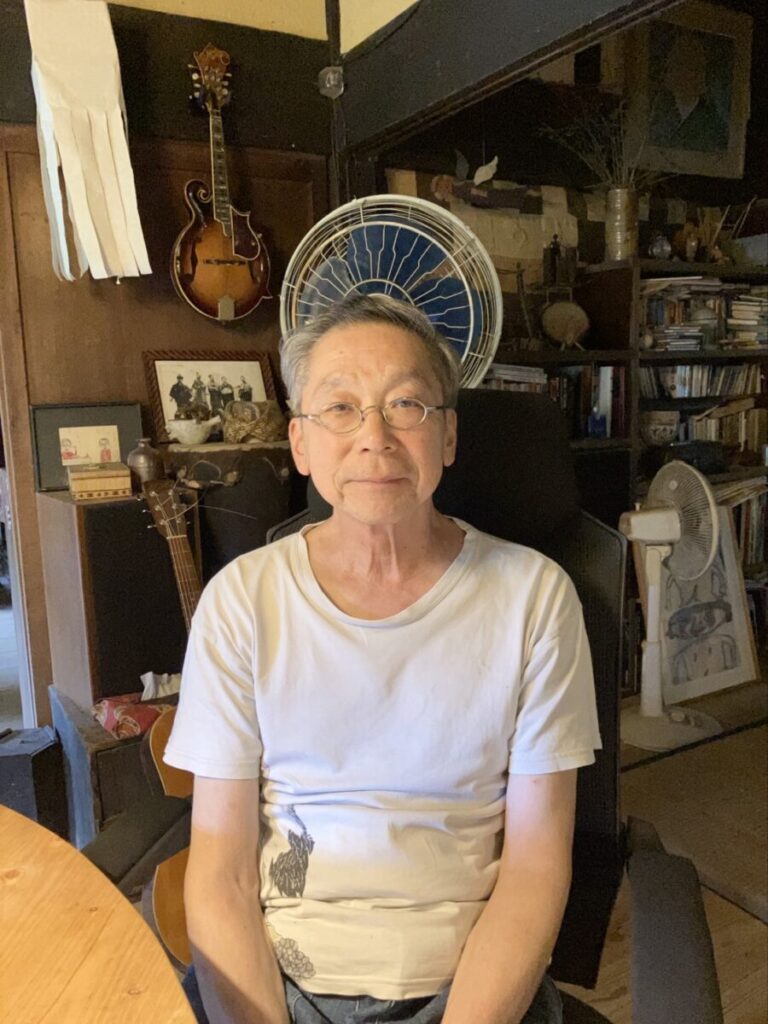

「あんどんパレード」主催者 竹内さん

もともと名古屋でイベントプロデューサーをされていた竹内さんは、20年ほど前に小原に移住。

縁あって豊田の仕事をした際に、たまたま訪れた小原に惚れ込んでしまったそうです。近隣にも同じような町や村が多い中、なぜ小原に惹かれたのでしょうか?

「小原は広葉樹が多いんです。広葉樹は背があまり高くないから、明るいし木漏れ日もやわらかい。『あぁ、なんか和むなぁ』って、それでここに来ました」

竹内さんのご自宅から見える風景。青々とした緑が静かな力強さを放ちます。

その後、竹内さんは築100年以上たつ古民家を借り、名古屋市から当時の小原町へ。数年後に開催された「あいちトリエンナーレ」で、小原を会場にしたプレイベントに携わります。

「『里山アートプロジェクト』というアートフェスティバルをしたんです。複数の会場で、自然を活かした作品を展示しました。『巨大カカシ』や『大イノシシ』とかね」

しかしながら、「里山アートプロジェクト」は一度きりの開催。「記念に何か残したい」と考えた竹内さんが思いついたのが、小原和紙を使った「あんどんパレード」です。

「小原に来て最初に実感したのが、どこの家にも軽トラックがあること。そして、小原には和紙がある。和紙が一番きれいなのは、灯りを通した時だと思ったんです。それで、和紙と軽トラックを組み合わせて「軽トラあんどん」というコンセプトをつくりました」

こうしてはじまった「小原あんどんパレード」。そこには、竹内さんのある想いが隠されていました。

小原の人のための「あんどんパレード」

「小原って、地区ごとのコミュニティ意識が強いんです。江戸時代、藩の所轄が分かれていた名残もあって、なかなかひとつにはまとまらない。そんな小原を、ひとつにつなげたいと思ったんです。そして、それができるのは外部から来た人間だけだと。

『出る杭は打たれる』って言うけれど『出過ぎた杭は打たれない』んです。僕は完全に小原の中では出過ぎた杭。だから、色んなことも言うし、色んなこともやる」

そう言って笑う竹内さん。小原の人たちの反応はどうだったのでしょうか?

「何をやるのかもわからなかったと思います。それも含めて、はじめは外には一切出しませんでした。小原の人たちに浸透してから、ほかの地域に広げようと思ったんです。10年くらいかかりました」

ちょうど10年がたつタイミングで、外部からも参加したい人が集まって来たそう。しかしながら、「あんどんパレードはあくまで小原の人たちのイベント」と竹内さんは強い想いを語ります。

「観光客を呼び込みたいわけじゃないんです。小原の暗闇を、自分たちで作った作品で楽しんで欲しい。小原のよさを実感して欲しい。それだけなんです」

休憩所ではドライバー同士で励まし合う姿や「校長先生ー!」と叫びながら駆け寄っていく子どもたちの姿も。隣接するカフェでは、自然と会話が生まれ繋がりが拡がっていました。

そんな竹内さんが一番うれしかったのは、あるご老人の言葉だったそうです。

「真っ暗闇の中に7、8軒しかない集落のおじいさんが『小原じゃないみたいだ』って言ってくれたんです。その一言で『やったな』って思いました。小原じゃないみたいなものを作ることができたのが、すごく嬉しかった」

そう言って目を細める竹内さんは、子どもたちへの想いも語ってくれました。

「子どもたちにパレードのシーンを残したいんです。この景色を、ずっと心のどこかにとめておいて欲しい。『小原にはあんどんパレードがあるよね』その気持ちが、大人になっても残ればいいと思います」

2025年現在、小原の子どもたちは120人ほど。

「あれって夢だったのかな。綺麗だったよね」と何かあった時に思い出して欲しい、いつでも帰ってこれる場所であって欲しいと語る竹内さんは、小原のウォルト・ディズニーなのかもしれません。

都会にはない闇の力

開始から20年がたち、ほかの地域からの参加者も増えてきた「あんどんパレード」。外から参加した方たちには「闇のすごさ」を感じて欲しいと竹内さんは想いを口にします。

「パレードをする40キロのうち、人が住んでいるのは5キロくらいで、ほとんどは真っ暗な山道を上り下りするんです。でも、その『暗闇』というのもテーマで。

都会が一番最初に追い出したものは、闇だと思うんです。24時間煌々と明かりがついてる都会は、闇のすごさを忘れてしまった。闇と光は表裏一体で、どちらも必要なもの。だから闇を、誰もいない場所で感じて欲しいんです」

そう語る竹内さんは「もしかしたら狸とか鹿が一番パレードを見てるかもしれない」と小さく笑います。

今後の展望

「おかげ祭り」や「あんどんパレード」など、小原を舞台に数々のイベントを行ってきた竹内さん。今後の展望を尋ねたところ「さとの駅を作ること」と楽しそうに語ってくれました。

「今、『小原のさとの駅プラン』というのをみんなでやっているんです。そこで売るのは『小原の時間』。

小原って、スパイスが効いた人が移住してくるんですよ。そういう人は大体おもしろい。もっと多様なスパイスが入ってきて、どんどん繋がりが増えて、小原が活性化していけばいいと思ってます。

その活動の中心となる場所が作りたい。小原の時間の中に、スパイスの効いたメニューをたくさん作っていきたいです」

少年のようにわくわくした顔を見せる竹内さんは、個人的には歌手になりたいそう。75歳の誕生日にCDデビューをするのが夢だと、自身で作った曲を聞かせてくれました。

小原とは

竹内さんにとって、小原とはどんな場所なのでしょうか?

「小原はただの場所ではなくて、時を味わい刻む場所なんです。今までいろんなところを旅してきたから、これからは時間を旅したい。

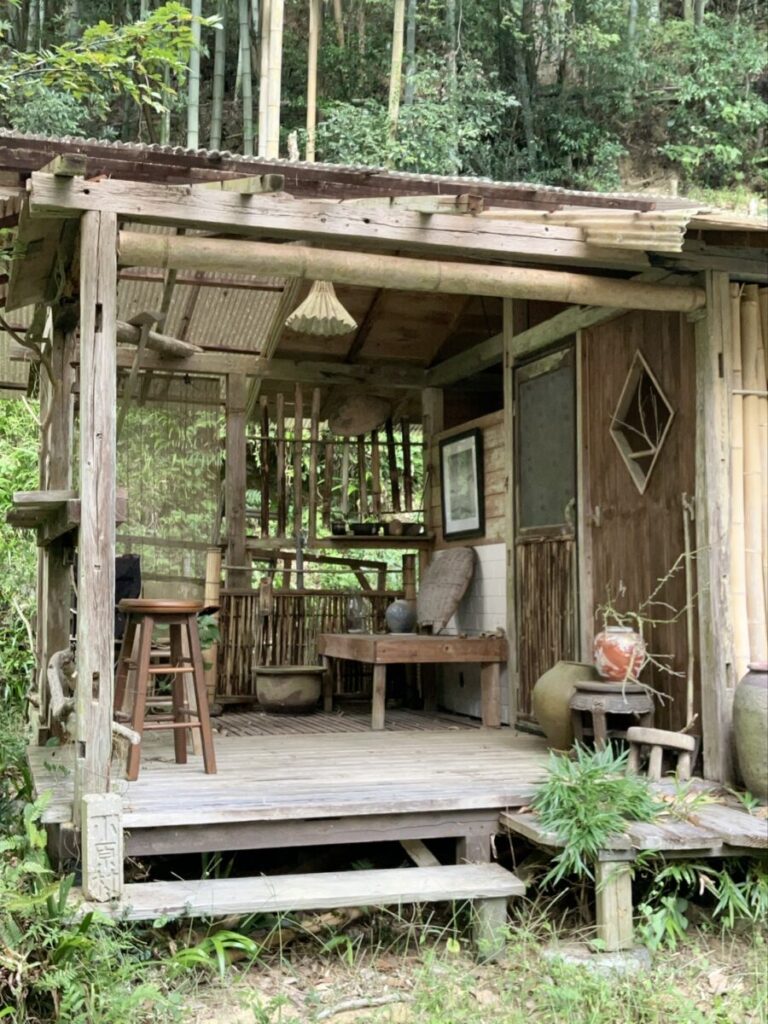

ほとんど一人で建てたという東屋。遊びに来るご友人たちにも人気の場所だそうです。

ご自宅の裏には秘密基地のような「バー」も。こちらも一から作り上げたそう。

小原には何もないけれど、自然というアートがあって、人というスパイスがある。ある意味多様性がすごくある。僕にとっては、時がある場所なんです」

和らな表情で笑う竹内さんは、これからもゆっくりと、時間の旅を続けることでしょう。

小原あんどんパレード

特産品「小原和紙」で作成したあんどんを軽トラックの荷台に乗せ、地区全域をまわる秋のイベント。民家のない山道を中心に、約40キロの行程を20台ほどの軽トラックが一列になって走る。観客にはサイリウムが配られ、沿道で光りとともにトラックを見送る。

例年、10月の第一土曜日に開催。詳しくは公式Instagramにて