流鏑馬(やぶさめ)を見たことがある人は多いかもしれない。その起源は6世紀とも言われ、日本各地の神社などに奉納されてきた。

大阪出身の筆者からすると、流鏑馬は京都の大きな神社で大勢の観光客に揉まれながら精一杯背伸びして見るものというイメージが強い。馬上から次々と的を射る光景はさぞ迫力満点だろうと興味はあるのだが、人混みがやや苦手な私は実際に見に行こうという気力が湧かないまま八重山に移住した。

そんな矢先、石垣島の寺院にお参りしたときにみかけた「八重山 流鏑馬神事」のポスター。沖縄と流鏑馬…。いまいちピンとこない組み合わせに思えたが、八重山で見られるならぜひ行ってみたい!ということで、ソワソワしながら足を運んだ。

和やかな雰囲気で行われる南国・八重山での流鏑馬神事

そもそも流鏑馬とは、疾走する馬の上から矢を放ち、3つの的に当てる日本の伝統武術。古くから武士の嗜みや鍛錬として、また神の前で五穀豊穣や無病息災などを祈願する儀式として日本各地で行われてきた。

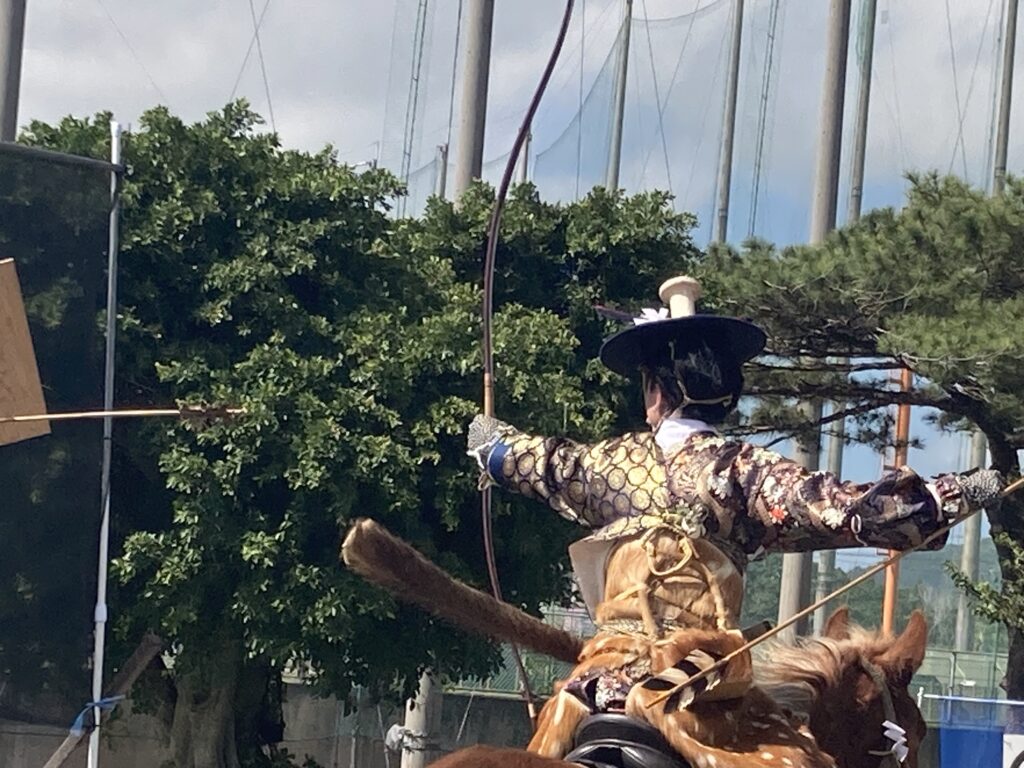

伝統的な儀式ということで、神事を行う射手(いて)の方々の衣装も平安時代の絵巻から飛び出してきた武士のような出立ちだ。腰から足にかけて鹿の毛皮を覆いにした狩衣(かりぎぬ)や、鮮やかな色味と光沢の直垂(ひたたれ)など、見ているだけでも思わずため息が出るほど美しい。

「えー、今日は私たち、福岡から来ています。石垣は良い天気ですねぇ。この服だと暑いくらいですけどね」

今回の流鏑馬を主催する団体の方のアナウンスが始まった。衣服はえんじ色と金の光沢が上品な直垂に烏帽子(えぼし)をかぶり、足元には木製の黒い靴を履いてかっちりとキメているが、口調や声色はなんともゆるい雰囲気。そのギャップに、会場の厳かな雰囲気にのまれて上がっていた肩がフッと緩んだ。

「まずは蟇目(ひきめ)の儀を行います。遠いですがあそこに大きな的がありますね。当てるのは難しいですが、さあどうなるでしょうか。やってもらいましょうね」

観客も関係者も期待して見守る。辺り一帯がシーンと静まり、暑いはずなのに研ぎ澄まされた清涼な空気を感じる。放たれた!鏃(やじり)が重いのか、やや上に向けられて放たれた矢が美しい放物線を描きながら飛んでいく…が、どうやら外れたようだ。

そもそも蟇目とは、矢の先に付けた鏑(かぶら)のこと。木をくりぬいて中を空洞にし、眼と呼ばれる穴が開けられており、矢が放たれて風を切ると中で空気が共鳴して「ヒョウ」と鋭い音が鳴る。古来からその音で魔障を退散させると言われている伝統的な儀式だ。つまり、良い音を鳴らすのが目的であって、的に当たるかどうかはどちらでもということらしい。

「次は百々手(ももて)式というものですね。本当は10人の射手が並んで一斉に矢を放っていくんですが、今回は人数が足りないので…」

5人の射手がずらりと整列して入場し、1つ1つの所作を丁寧にとりながら矢をつがえる。そして一斉に…。

タッタッタッタッタッ!

遠くの的に向かって矢が一直線に飛んでいく光景は爽快だ。

「いよいよ流鏑馬、馬の登場です。花射手(はないて)と平射手(ひらいて)が馬の上から的を射ます。花射手は若いですが先祖代々流鏑馬をやっていて名手ですよ」

馬場元(ばばもと)と馬場末(ばばすえ)には安全確認係がおり、馬の出入り口となるコースの始点と終点の周辺に人がいないかチェックする。確認が終わったら金色の扇を上げて合図を出し、そこから馬が走り始めて約200mの馬場に設けられた3つの的を射るという流れだ。

カン…!カン…!カンッ……!

…すごい。ずっと見ていたが、あっという間に馬が走り終わっていた…。疾走する馬とはこんなに速いのか!そしてその馬の上から、涼しい顔をして3つの的全部に矢を射た狩衣姿の花射手。凛々しい。かっこいい…!

流鏑馬って見ている側もこんなに興奮するものだったのか。なぜこんな素晴らしいものを今まで見に行かなかったのだ!うおおお!流鏑馬すげーーー!

熱い感想を語っている間にも、次の射手と馬が準備を整えている。馬上の平射手は袴姿だ。走り出した。またもすべての的に当たった!すごいぞ!

会場は大きな歓声や拍手であふれ、観客の顔には高揚したような表情が伺える。座り込んで見ていた子どもたちも立ち上がり、大きな声で声援を送る。大迫力の流鏑馬は息つく間もなく次々と続き、6本の騎射が終了した。

感想を言い合いながら立ち去っていく観客、撤収作業に取り掛かる関係者、やれやれとでも言いたげに息をついて木陰で休憩する馬。興奮でいまだにドキドキと鳴る胸の鼓動を感じながら、私もその場をあとにしたのだった。

【八重山流 流鏑馬神事】

- 場所 石垣市中央運動公園・陸上競技場前

- 協力 福岡市西区飯盛609、小笠原流、飯盛宫当流 流鏑馬保存会、八重山郡スポーツ協会

- 観覧 無料