東大阪市・出雲井町に鎮座する枚岡(ひらおか)神社は、初代天皇である神武天皇の即位3年前に建てられたといわれる歴史の深い神社です。

今回は枚岡神社が伝承する数々の祭典のなかから、無形民俗文化財に指定されている特殊神事2つをご紹介します。

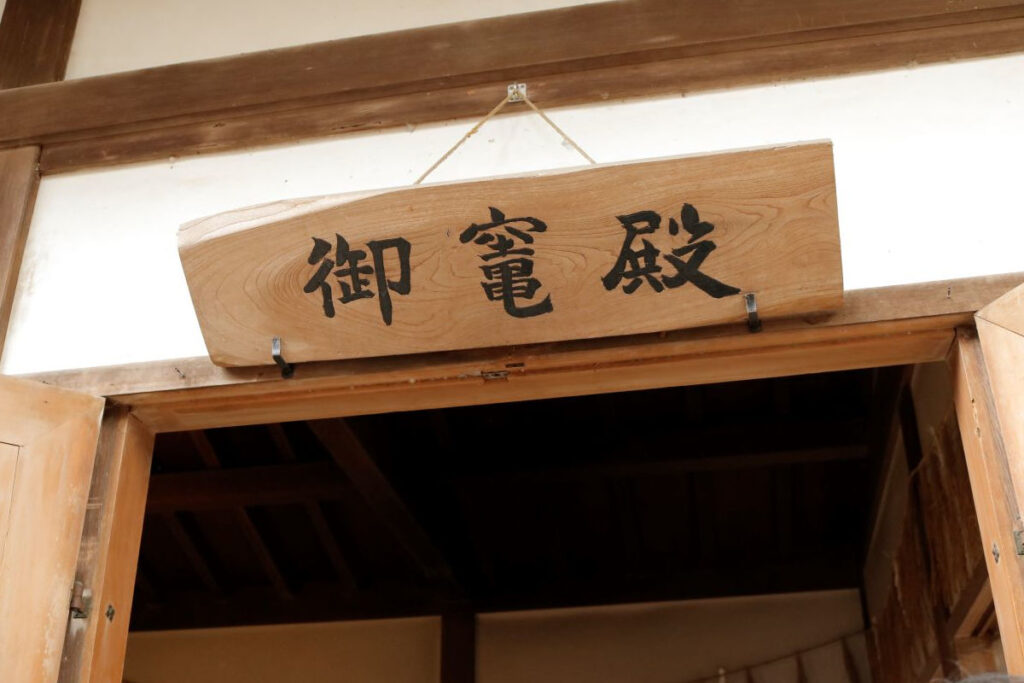

御本殿は市指定の有形文化財

枚岡神社は、四神の御祭神が祀られており、うち二神が奈良・春日大社に分祀されたことから「元春日」とも呼ばれています。

中世以降は「河内国一之宮」に位置づけられ、かつての河内国で最も格式高い神社となりました。「一之宮」とは、各国で信仰の中心とされた神社の称号です。

4棟からなる御本殿は東大阪市の有形文化財に指定されており、現在も多くの参拝者が訪れる神聖な神社です。

東大阪市指定の無形民俗文化財「お笑い神事」

お笑い神事は、正式には「注連縄掛神事(しめかけしんじ)」と呼ばれるもので、日本神話『天の岩戸開き』が起源となっています。

この神話は、太陽神・天照大御神(あまてらすおおみかみ)が弟の乱暴な行為に悲しみ、天の岩戸(あまのいわと)と呼ばれる洞窟に引きこもったため、世界が真っ暗になってしまったという物語。

困った神々が策を講じて神事を行い、舞を踊って手を叩いて笑い合い、天照大御神を洞窟から誘い出しました。

これが日本で初めての神事であり、枚岡神社の主祭神・天児屋根命(あめのこやねのみこと)が執り行ったとされています。

注連縄掛神事の名称は、天照大御神を外に連れ出した際、洞窟へ戻ってしまわないように岩で蓋をして縄(後の注連縄)をかけた――という伝承に由来します。

冬至の頃に注連縄を新しく掛け替え、太陽の力を貰えるようにと祈りを込めて、宮司の先導で3回大いに笑う。

太古の時代から続く、伝統ある神事です。

実はこの神事、以前は神職などの関係者数十名のみで行われていました。しかし、現在宮司を務める中東弘さんの就任以降、「こんなにも良い神事を身内だけでやっているのはもったいない」と、一般の方へも参加を呼びかけたのです。

3回笑った後、さらに20分間笑い続けるという形に変わったことで徐々に注目を集め、コロナ禍前には、近隣住民や全国からの参列者が約4000人集まったといいます。

「この一年の嫌だったことや悪かったことを祓い飛ばし、笑いの力で福を呼び込んで、来年をいい年にしましょう」

“笑う門には福来る”といいますが、まさにこの神事は笑いがもたらす前向きなパワーを体現していると感じます。権禰宜を務める藤枝さんは、お笑い神事を通して「笑顔が人を幸福にするのだと実感した」と語ってくださいました。

「最初は空気に飲まれたように下を向いている人も、目が合うとにこやかな笑顔になってくれるんです。それを見ると、こちらも幸せな気分になる。幸せが広がり伝わっていくのが、この神事のいいところですね」

お笑い神事は令和3年からYouTubeでのライブ配信も行っており、遠方の方でも画面越しに参加できるようになりました。この伝統ある神事が広く知られ、”世界が笑顔でつながるように”という想いが込められています。

また、夕刻からは神話を丸々再現した「天の岩戸開き神事」が行われます。神事といっても、こちらは歌と踊りを交えたショーのようなもの。「参道広場から拝殿へつながる正面階段が、まるで宝塚歌劇団のようになる」という大階段の演出は必見です。

参道には飲食ブースが多数出店するほか、笑い方・声量などを競い合う「大笑い競べ」、すずめ踊りやヒーローショーといった催し物が盛りだくさん。お笑い神事が終わった後も、夜まで存分に楽しめますよ。

大阪府指定の無形民俗文化財「粥占神事」

年が明け、1月15日の小正月に執り行われるのは「粥占神事(かゆうらしんじ)」です。

この神事を行う神社は全国各地に存在し、呼び方や作法が異なる場合もありますが、概ね農作物の出来や一年の天候を占う神事として知られています。農耕民族にとって、豊凶や天候の占いは生きるために非常に重要な儀式でした。

枚岡神社の粥占神事は室町時代から続くとされ、「枚岡の御粥占神事」は新年の季語にもなっています。

神饌所(御祭神への供物を調理する場所)で火種をつくるところから始まり、火を起こす人、粥をかき混ぜる人、薪をくべる人など、4人の役口(えぐち)が大釜で小豆粥を炊き上げます。その中で神職が祝詞をあげ、農作物の出来栄えや天候を占うのです。

占いの結果は宮司が紙に書き記し、「占記(おきあげ)」として境内で頒布されます。

・占竹(せんちく)

53本の竹筒を束にしたものを小豆粥の中に沈め、かき混ぜるうちに筒の中に詰まった粥の量で農作物の豊凶を占う。

・占木(せんぼく)

かまどの火に12本の黒樫をくべて、焦げ具合で一年の天候を占う。

神事の後には、炊き上がった小豆粥を参拝者に振る舞います。小豆は『古事記』に登場する五穀のひとつ。貴重な穀物で厄や疫病を祓い、無病息災を祈願する風習です。

ストーブを囲んで小豆粥を食べていたところ、なんとそこに集った5、6人のご婦人たちがお笑い神事にも参列していたことが発覚。「参道ですれ違ってたかもしれないね」と会話が弾んでいました。

「小豆粥がつないでくれたご縁ですね」「また今年のお笑い神事で会いましょう!」と言葉を交わしながら、和やかな雰囲気でその場は解散となったのでした。

おわりに

無形民俗文化財とは、歴史や伝統・文化を伝承し、地域社会の独自性やつながりを深めるものとされています。枚岡神社の特殊神事は、単に御祭神をお祀りするだけの儀式ではないということですね。

お笑い神事で一年の不運を笑い飛ばし、粥占神事で一年の健康を祈る。あなたもぜひ神事に参加して、人とのつながりで幸せや活力を感じてみてはいかがでしょうか。

枚岡神社(ひらおかじんじゃ)

所在地:大阪府東大阪市出雲井町7番16号

TEL:072-981-4177

HP:http://hiraoka-jinja.org/

Instagram:@hiraokajinja

近鉄奈良線枚岡駅下車すぐ(普通電車のみ停車: 時間帯により区間準急も停車)

関連記事