JR茨木駅から徒歩すぐにある茨木ショップタウンの地下街には、隠れ家的な飲食店が並んでいます。階段を下りて奥に進んでいくと、どこからかスパイスの香りが漂ってきます。香りに誘われて歩みを進めると、「タシモリカレー」が現れます。本格的なスパイスカレーだけでなく、さまざまなトッピングも用意されており、常連客も多く訪れる人気店です。

2016年の春にオープンして以来、地域の人だけでなく、遠方のスパイス好きな人もお店を訪れます。一度食べるとまた食べたくなるカレーは、どのようにして生まれたのでしょうか。店主の河嶋慎一郎さんと、奥様の真冬さんにお話を伺いました。

40代を過ぎてからの「カレー」なる転身

筆者が店主の河嶋さんと出会ったのは、10年ほど前に行われた茨木商工会議所の創業塾です。当時の河嶋さんは自分の店を出すための学びとして、創業塾に参加されていました。

隣の高槻市で間借りでカレー店をやりながら、塾では作ったカレーを試食としてふるまっていました。当時の茨木で本格的なスパイスカレーを出している店はあまり認識が無かったので、珍しいなと思った記憶があります。

今回、取材をさせていただくまで、長くカレーを探求されていたと思っていたのですが実際は異なりました。

「大学では土木工学を学び、卒業後は建設コンサルの会社で働いていました。30歳で退職し1年間バックパッカーで旅をしていたんですよね」(河嶋さん)

カレーと土木という異質な組み合わせに、筆者は少し困惑しました。

「帰国後は陶芸で生計を立てている人の話を聞き興味がわいたので、愛知県の瀬戸で陶芸家になりました。そこでは8年間、器を作ったりしていました」(河嶋さん)

陶芸の仕事を辞めて茨木に戻った河嶋さんは、そこでカレーの虜になってしまうのです。

「陶芸で使う釉薬作りとカレーのスパイス作りに共通点を感じたんです。いずれも複数の材料を混ぜ合わせて、自分が思う作品に仕上げます。釉薬作りは時間が必要ですが、カレーのスパイスはすぐに答えがわかります。そこに魅力を感じました」(河嶋さん)

ものづくりの経験を積み重ねてきた河嶋さんは、カレー作りもものづくりだと話します。そこから1年間、週に4,5回カレーを作り、昼の弁当でも帰宅してからもカレーを食べ続けられたそうです。

40歳を過ぎてからでも夢中になれるものに出会い、お店を出すまでに極められることを知り、勇気をいただきました。

インド料理のイベントで奥様と出会う

カレー作りの日々を過ごしていた河嶋さんは、バックパッカーで旅をしている時に訪れた際に食べたインド料理にも興味を持たれていました。

「インド料理に関するイベントがあると知れば、時間の許す限り参加していました。わざわざ東京から先生が来て料理をする会もあって、欠かさず参加していましたね」(河嶋さん)

Facebookでインド料理のイベントを見つけては参加していた河嶋さんは、あるイベントで奥様の真冬さんと出会います。真冬さんも40歳を過ぎてから料理の世界に転身した方です。

「それまでは20年間マイクロソフトのトレーナーをしていました。その後、料理の世界に転身しブログでレシピや家庭料理を紹介していたんです。当時はまだブログが珍しかったのもあり、企業からもお仕事のオファーを頂いてました」(真冬さん)

真冬さんはフードコーディネーターとして、朝日放送の「朝だ!生です旅サラダ」や、関西情報番組、バラエティなどにも関わった経験をお持ちです。

「ハウス食品のスパイス大使になったことと、薬膳の資格をとったこととを組み合わせて活動をし始めたのを機に、インド料理のイベントにも参加していたんです」(真冬さん)

オープン当初はシンプルなメニューをひとりで切り盛り

JR茨木駅近辺か阪急茨木市駅近辺での出店を考えていた河嶋さんは、真冬さんの力を借りて自分たちで人の動向を分析しました。

「カウンターを片手にカチカチしながら、近隣の飲食店の客入りを数えました。場所を絞り込んで物件を探しましたが、カレーの匂いを理由に断られることもあり苦労しました」(河嶋さん)

現在の店の斜め向かいに位置する場所に空き店舗が見つかり、いよいよ店のオープンにこぎつけます。

「彼女は店舗運営に関わった経験があったので、彼女に手伝ってもらうと経験が積めないと思っていました。それで最初は自分一人で店を切り盛りし、彼女には広報面でサポートしてもらってたんです」(河嶋さん)

7,8席のカウンターのみのお店で、14種類のスパイスをブレンドしたカレーを提供していたものの、オープン当初はメニューもシンプルでした。

「今ほどカレーの種類が多くない状況で、メニュー作成を頼まれたんですけど、多くの種類があるように見せるのに苦労しました。今は逆に多くあるので、所定のページ数にまとめるのに工夫が必要です」(真冬さん)

オープンから半年ほどして、タシモリカレーは近隣で開催されたカレーエキスポに出店します。家族連れも多く参加するため、子どもにも受け入れられるようスパイスカレーのアレンジが必要でした。

「スパイスカレーは甘口を作る方が難しいんです。単純にスパイスを調整して辛さを抜くと、味が別物になってしまうのです。味が薄くなるからと塩を多く入れて、塩味の強いカレーになっていた時期もあります」(河嶋さん)

カレーエキスポの経験を機に誕生した甘口カレーは、それ以来定番メニューの仲間入りを果たします。

月替わりメニューへの挑戦と地域密着カレーの誕生

オープン当初から比べると、タシモリカレーのメニューは格段に増えました。

「月替わりメニューを始めて、好評だったものを定番化していったんです。月によっては良いメニューが思いつかず、月初に間に合わないこともありました。ただその積み重ねが現在のメニューにつながっています」(河嶋さん)

オープン当初はキノコぐらいだったトッピングも、今では何種類も存在します。

「先日、生成AIに計算してもらったら、カレーの味やトッピングの種類を全て掛け合わせると45万種類になるとの結果がでました。これをメニュ-でシンプルに見せるとなると、なかなかやりがいがありますよ」(真冬さん)

タシモリカレーには茨木の店ならではの地域密着カレーが存在します。そのひとつが「茨辛」です。甘口、中辛、辛口とは別で設けられた茨辛は、辛さと甘さの両方が味わえる人気作です。

「大阪には、甘さと辛さの両方が楽しめる人気のカレーがありますが、スパイスカレーで甘さと辛さを両立させたものはあまりなかったので作りました。茨木発祥の味として『茨辛』と名づけました」(河嶋さん)

また、元陶芸家ならではのカレーも存在します。茨木市では、北部地域にある「安威川ダム」の認知向上のために「安威川ダムグルメ」を推進しています。タシモリカレーでも「安威川ダムカレー」を提供しています。

「もともと店で出す激辛カレーの器は自分で作っていたんです。市からダムグルメの話を伺い、それならば器から作ろうと思いました。茨木市の花「薔薇」とダムをイメージした器に、たっぷりのトッピングを並べたカレーになっています」(河嶋さん)

茨木市内の様々な店舗でダムグルメが提供されていますが、器から店主が作成しているダムカレーは、ここでしか味わえないでしょう。

茨木産の食材とインド料理の融合

新型コロナの影響で茨木市内の学校が休校となったとき、給食で使用されていた茨木産の味噌「龍王味噌」が余っているとの話が河嶋さんの耳に入ります。

「龍王味噌を使ったメニュー開発を依頼されました。味噌自体がとても美味しいので、どうやってカレーにするか試行錯誤しましたね。結果的にたどり着いたのが、龍王味噌を使ったキーマカレーです」(河嶋さん)

味噌とカレーの融合とは驚かされました。ほかにも河嶋さんのカレーには「和の味」が隠されています。

「インドのカレーは主に水を使用して作られるのですが、タシモリカレーでは昆布と混合節を使った天然和出汁も活用しています。昆布や混合節の旨味を上手く引き出してカレーを作っています」(河嶋さん)

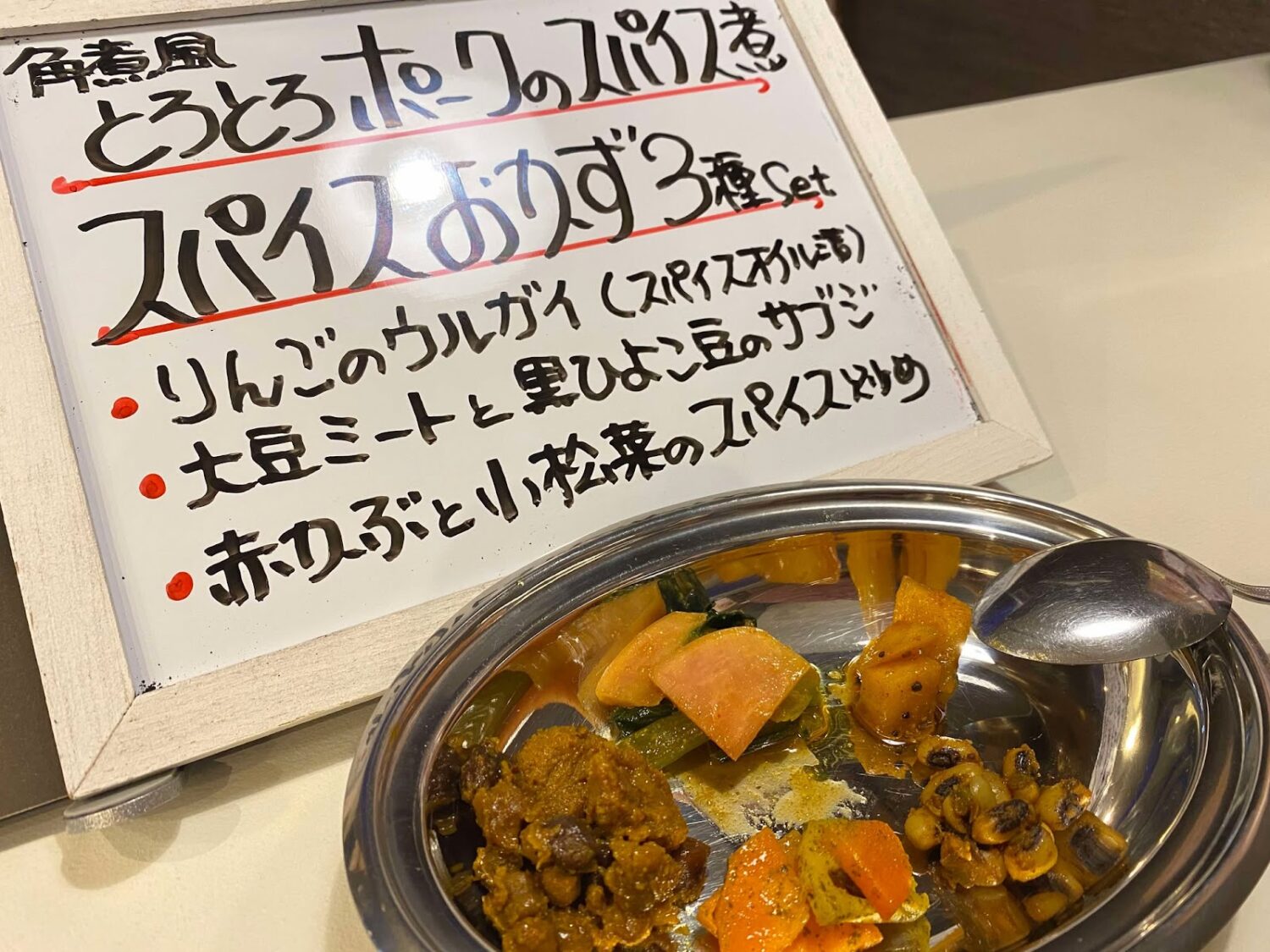

和とインドの融合から、素晴らしい味わいのスパイスカレーが生まれているのです。近頃は茨木産の食材も活用したスパイスおかずにも力を入れています。

「店の近くで定期的に茨木の農家の方が野菜などを販売しています。そちらで購入した野菜などでスパイスおかず作りにも挑戦しています。ゆくゆくは茨木産の作物を生かしたメニューを増やしていきたいと考えています」(河嶋さん)

カレーとライスが融合するように、河嶋さんの手によって茨木とインドが融合していく未来が楽しみです。何度行っても飽きないスパイスカレーを、ぜひご堪能下さい!

タシモリカレー 情報

店名:タシモリカレー

住所:大阪府茨木市西駅前町4 地階1階

営業時間:金~月11:30~15:00、木11:30~15:00、18:00~20:30

定休日:火・水

HP:https://www.instagram.com/tashimoricurry/