「ママ、これってなんて読むの?」

「”かまわぬ”だよ」

「”かま(鎌)”と”わ(輪)”と”ぬ”をこうやって表現してるの!おもしろい!」

こんな会話をした数年後、まさかこの会社の方とお会いするとは、当時は想像もしていませんでした…

「かまわぬ」代官山本店へ

2025年、銀座にて。「かまわぬ」という会社名を見て「もしかしてあの、手ぬぐいの…!?」とつい声をかけてしまいました。株式会社かまわぬの専務取締役・高橋様でした。

代官山に本店があるということで、おじゃまさせていただくことに。

この外観、日本の情緒あふれるお店って感じで、素敵すぎませんか…!

軒先に季節の手ぬぐいがかざってあって、風流な見た目です。言葉では言い尽くせないので、ぜひ一度足を運んで見ていただきたいですね。

手ぬぐいって便利すぎる!

ところで最近、とある方から手ぬぐいをいただいて、どうすべきか困っていたんですね。

「とりあえず文字通り手をぬぐうときに使っています」とお伝えしたところ「正解です」とおっしゃっていただけました◎

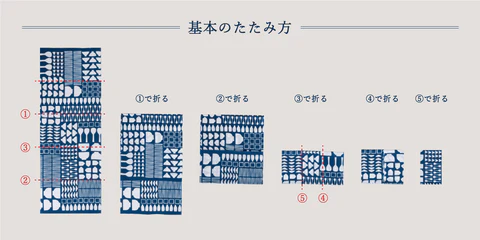

かまわぬさんでは、皆さん手ぬぐいをハンカチのようにたたんでポケットに入れて持ち歩いているとか。

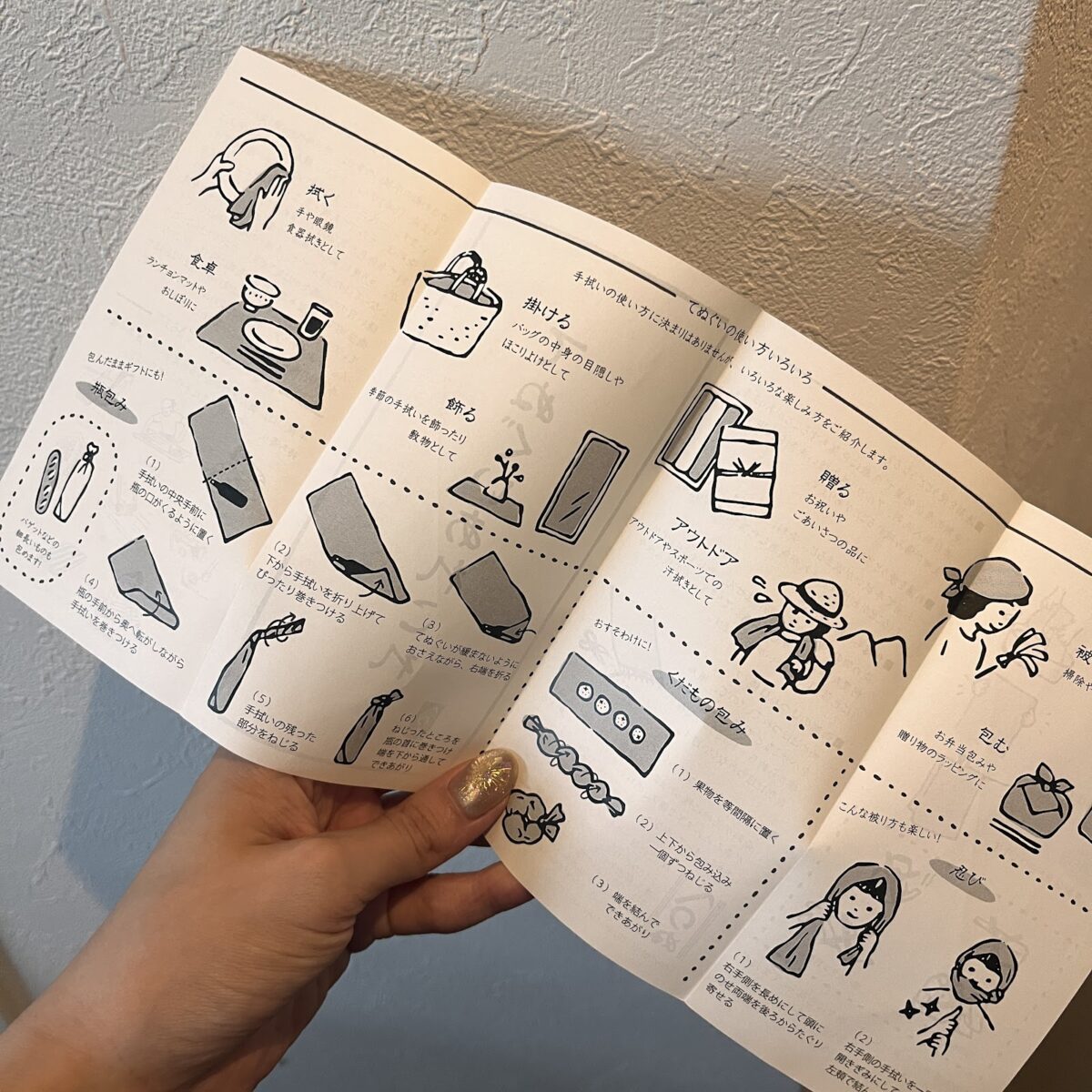

他にも…

毛羽立ちが少ない手ぬぐいをふきんにしたり

頭に巻いたり。

そういえば弟が、剣道の面をつける前に手ぬぐいを巻いてました💡

アイデア次第でいろいろ使えるんだと、改めて手ぬぐいの汎用性の高さを知りました。

手ぬぐいができるまで

かまわぬさんの手ぬぐいがどうやってできているのか、職人さんたちが作ったビデオを見ながら、高橋様にざっくり流れをご説明いただきました。

明治時代から続く「注染」という技術を使って、手作業で丁寧に作られている手ぬぐい。実際に注染で使われている型紙も見せていただきました!

けっこう硬くて頑丈な紙、という印象です。プラスティックのような感じがしましたが、茶色のほうは柿渋で固められてできているそうです。

元々は紙だったそうですが、柿渋で硬くなった結果、長年使っても破れにくい丈夫な型紙に。今はさすがに柿渋は使っていないようですが、今のように薄くて丈夫な型を作れなかった時代からこんなに丈夫な紙を作っていた日本人、すごいなと思いました…!

色をポイント使いしたいときは、そこだけ囲って色を入れるそうです。なんて細かい職人作業!!こんな繊細な作業ができるなんて、尊敬します。

色を入れたら水で洗って余計な染料や糊を落とし、天日干しして乾かします。

長い布をどうやって巻いているのかと思ったら、専用の機械でぐるぐる巻いてました!

すごく簡単そうに巻いていきますが、糸くずやシワを取りながら集中して丁寧に巻いていく作業を高速で行っているとか。日本の職人さん、すごいです。

使えば使うほど愛着が湧く

店内には、新品と使い込まれた手ぬぐいのビフォーアフターを比べられるコーナーもありました💡

新品もいいですが、デニムのように長い年月をかけて私になじんだ手ぬぐいは、特別かわいくなるんだろうな、と思いました。

手ぬぐいは江戸時代に切り売りされていた影響で、今でも切りっぱなしになっています。

どんどんほつれてくるのどうしよう…と思いたずねてみたところ「ほつれた部分をハサミで切っちゃって大丈夫ですよ!そのうちほつれなくなります」と教えていただきました。

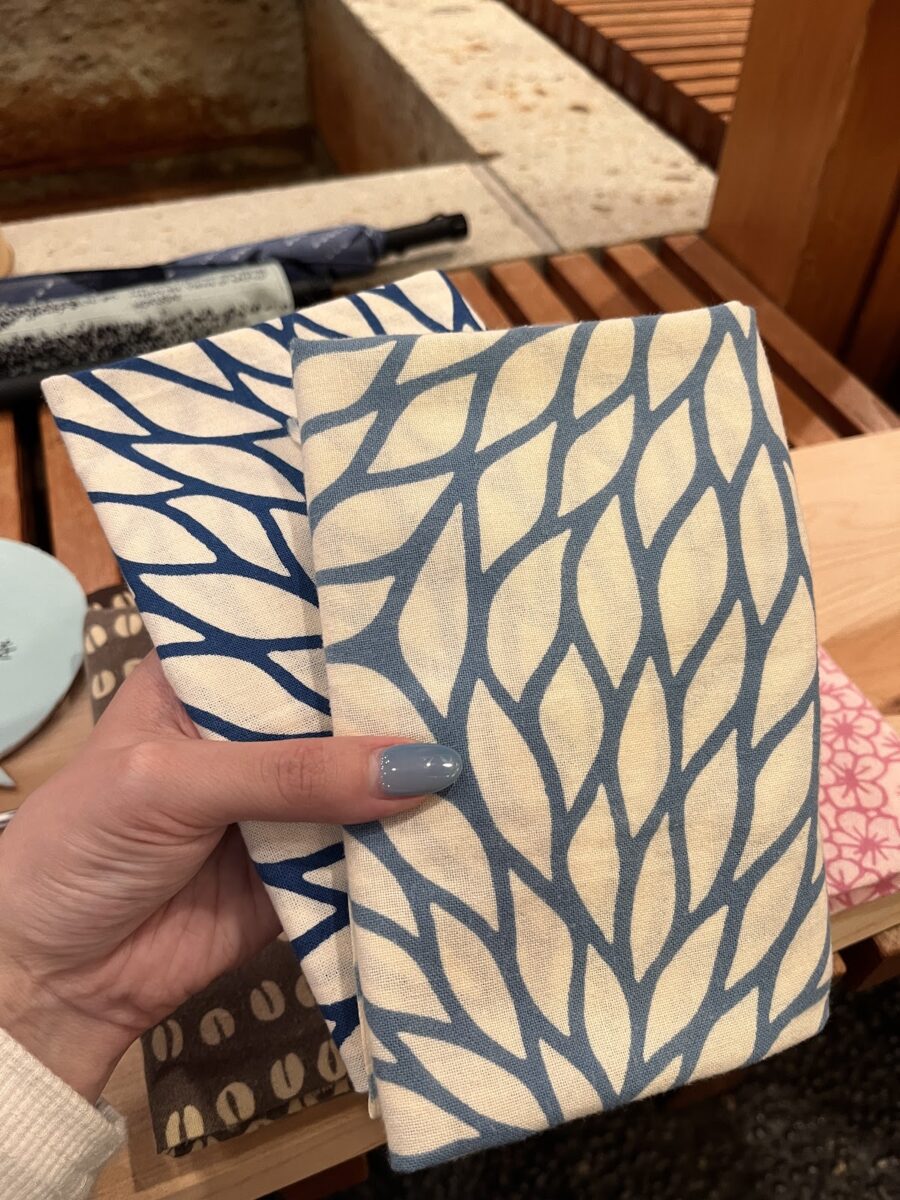

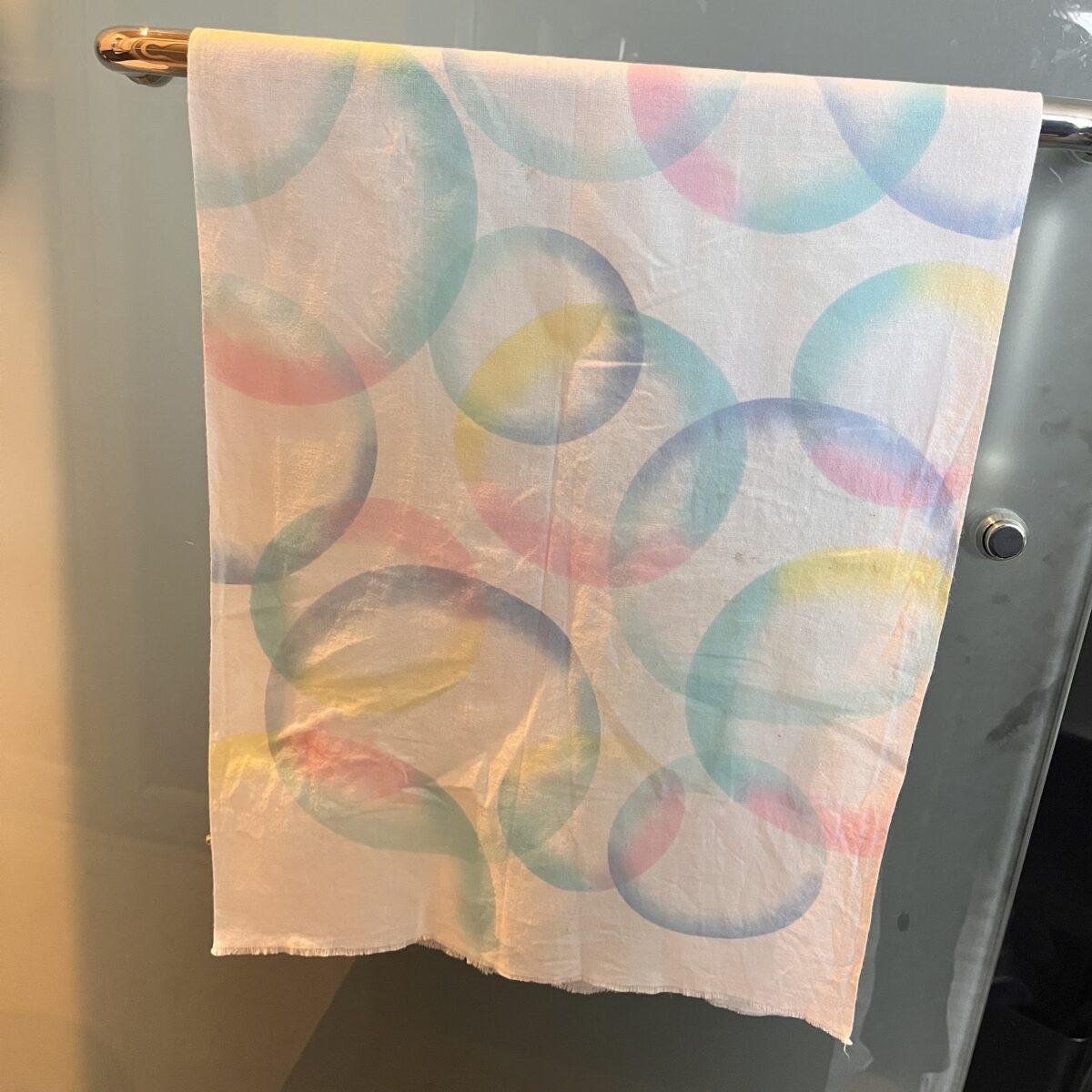

手ぬぐいを育てるっていう発想はなかったけど、これを機に「私だけの手ぬぐい」が欲しいなと思い、色合いが印象的だったシャボン玉の手ぬぐいをお迎えしました!

オレンジの「まめぐい」も購入。ハンカチとして使いやすそうな手のひらサイズです。

その後…

高橋様に手ぬぐいの魅力を教えていただいたおかげで、生活の中に手ぬぐいが自然と入り込むようになりました。

キッチンでちょっと水気を取りたいときに使ったり、トイレで手を洗った後にさっと手ぬぐいで拭ったり、コーデに取り入れてみたり。

旅先でも手ぬぐいが目につくようになり、利尻島に行ったときに1本増えました。

ハンカチやタオルより日本の気候にぴったりな手ぬぐい、めちゃくちゃ使いやすいです。まずは1本、生活に取り入れてみませんか?