2020年に熊本県人吉球磨地方を大きな災害が襲いました。熊本豪雨(令和2年7月豪雨)と呼ばれるこの災害によって、人吉市内にて死者21人と、約3,000世帯の住宅被害が報告されています。

そんな熊本豪雨の被災から今年で5年。

この5年間で人吉市の復旧はどれだけ進んだのか、これからどんな復興計画が進んでいくのかを、松岡隼人市長と溝口尚也副市長にインタビューしてきました。

治水と住宅・生業復旧の5年間

まず、人吉市の復旧にあたって最大の問題だったのが、水害の中心要因である球磨川のそばに以前と同じようにまちを復旧させるのか、もしくは球磨川から離れた地域にまちを移すのかでした。

結論から言えば、人吉市の復旧はこれまでと同じように球磨川沿いを中心に進められました。

水害の被害を完全に防ぐのであれば、球磨川から離れた地域に移動するのがベストですが、地域住民からも球磨川から離れた場所に移動したいといった言葉は聞かれなかったそうです。それどころか、今回の被災で球磨川のことを悪く言う市民もいなかったとか。

市長は「人吉で暮らす意義は球磨川とともに生きること」であり、大事なのは「球磨川の恩恵にあずかりながら、治水安全度を高めていくこと」だと仰います。

ですが、球磨川の治水のための取り組みは人吉市だけで完結することではありません。球磨川流域の各自治体や県、国と連携して様々な治水のプロジェクトを進めています。すでに進んでいるものとしては、河川の掘削や中川原公園の地盤工事などです。

特に、中州である中川原公園が水をせき止め水位を上昇させる一因だったという調査結果もあったため、公園自体をなくそうという声もあったそうですが、人吉のシンボリックな場所であり、地域の方の存続希望の声もあって改修という形に収まりました。

流域治水プロジェクトは球磨川水系最大の支流である川辺川の流水型ダム建設計画を筆頭に、そのすべてが達成されたわけではありませんが、今も一歩ずつ安全への取り組みが進んでいます。

被災した住宅の復旧状況は?

また、治水以外の住宅等に関しては、100%に近い復旧状況になっています。この記事の執筆時点では、罹災証明を出した3277世帯のうち95%が再建済みで、2025年の8~9月にはほぼ100%になるそう。災害から5年をもって、人吉市による復旧には一段落がついたと言えます。

その一方で、市長はこうも強調されています。

「この100%という数字はあくまで行政的な言葉であって、現実的にはまだ空き地などが広がっているうえ、JR肥薩線など復旧に時間のかかる民間事業もあり、感覚的には復旧が済んでいないと思われる方もいらっしゃると思います。こういった感覚は大事にしていきたい」

復旧から復興への5年目

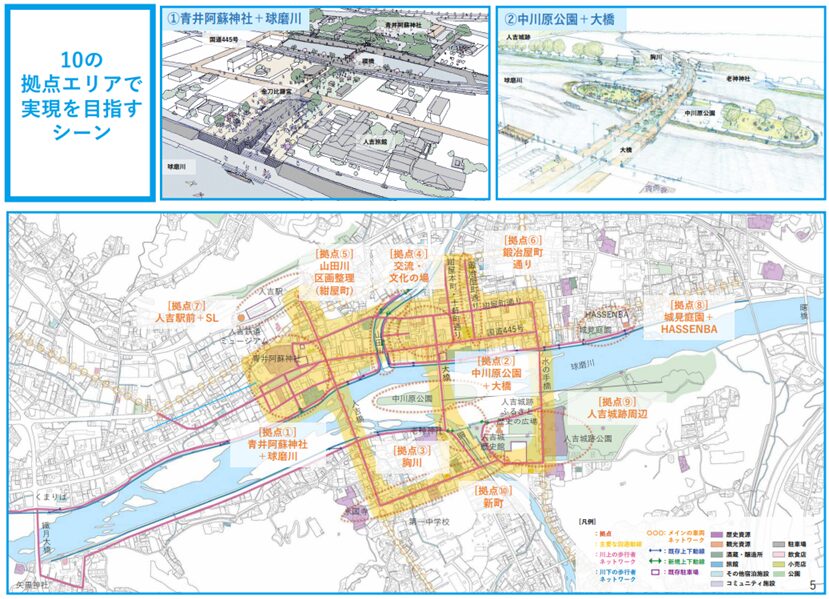

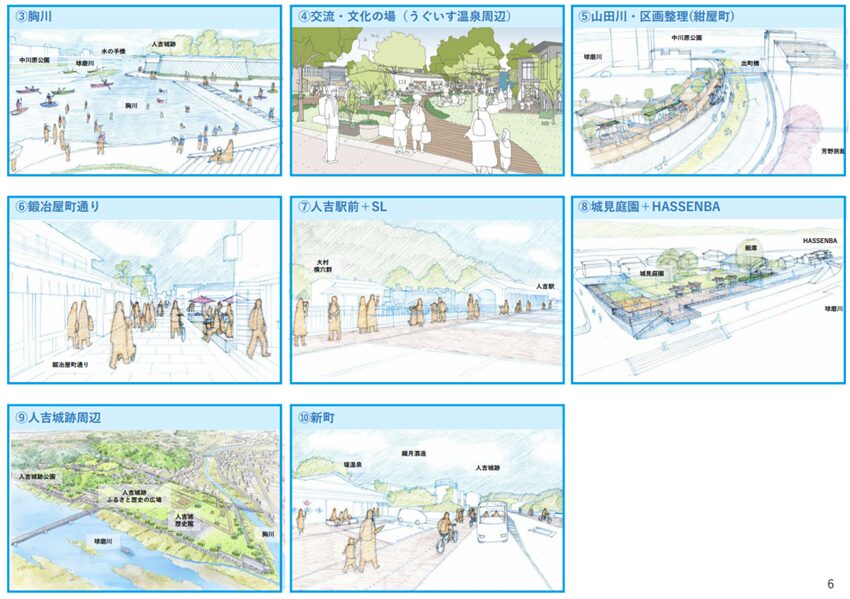

こうしたまちの壊れたものや失ったものをもとの状態に戻す「復旧」を経て、人吉市はより良い状態を目指す「復興」のステージに移っています。いま人吉市は、被害の大きかった市内中心地を10の拠点エリアに分けて復興を進めてきました。

これに関しては2025年現在も継続中です。それぞれのエリアやその変化のイメージについて『人吉市まちなかグランドデザイン推進アクションプラン』から引用させていただきます。

1枚目の図を見てもわかるように、これらはすべて球磨川を中心としたエリア。

加えて、従来の人吉の夜の街は「飲み屋街」のイメージがありましたが、夜間景観を整えることで、昼と夜の人吉という2つのシーンでの復興が進められています。

もっと詳しい内容をご覧になりたい方はこちら

【https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/toppage/gousaigai/fukko_suishin/2407609】

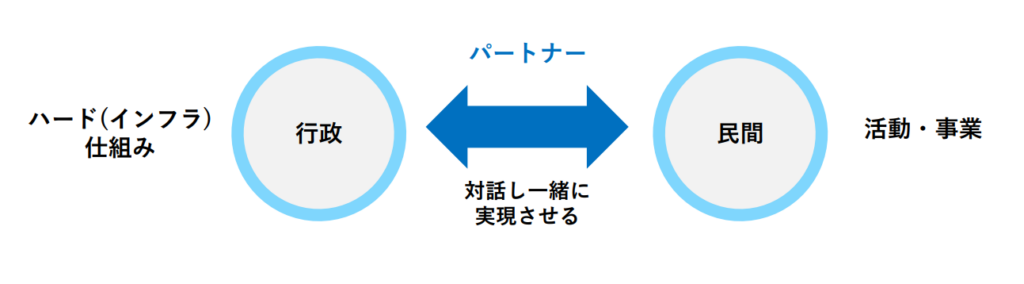

ところで、これだけを見ると行政だけが中心になって復興を進めているように思われるかもしれませんが、各スポットの利活用まで行政や専門家が一方向的に進めているわけではありません。民間事業者や市民の声を反映しながら、社会実験という形で利用者の反応もうかがっています。

実際、直近でも下記の場所で社会実験が実施されています。

・人吉駅前でのSL人吉のライトアップ

・市街地に設置されたHITONOWA GREEN UGUISU(未利用地の公園化とイベントスペース開放)

・河川道路で開催された城下町夜市

・国宝青井阿蘇神社で開催された蚤の市

・球磨川の中州にある中川原公園の開放実験

民間事業者や市民がそれぞれの空間の使い方を考え、それをベースとした社会実験を開催し、そこで得られた知見や意見をもとに、行政が形にしていくという双方向の流れです。

市長はそれぞれの場で提案されている民間事業者や市民のプランを聞くと「わくわくする」と仰っています。「行政側が利用方法を考えると、河川など国の許可がいるものを利用したり、土地の所有者がいる場所を利用するアイディアなどを無意識に避けてしまう。そういったリミッターがないなかで行政では出ないようなアイディアが出てくるので面白い」のだそう。

今年の6月には、今後の社会実験についての民間事業者や市民と行政を交えた話し合いなども開催されており、現在進行形で人吉市の復興は進んでいます。

行政だけでは起こりえなかったユニークなまちづくりの試みが、今後の人吉では進んでいくことでしょう。

すでに実践された取り組みへの反応は?

このように、社会実験という形を通して様々な取り組みが始まっている人吉市。

実際のところ、各社会実験は市民からどのような反応があったのでしょうか?

SL人吉のライトアップやHITONOWA GREEN UGUISUなど、全体的に好意的な反応が多かった実験もありますが、もちろんそうした声だけではないようです。

記事の執筆時点で社会実験実施中の中川原公園に関しては、歩行者や自転車利用者を中心とした実験が行われていますが、賛否様々な意見があります。

「球磨川で釣りをするので駐車場を利用したい」といった釣り人側の意見もある一方で、「車が入ってこないので安心して利用できる」という声もあるそう。

このように、必ずしもすべての社会実験が肯定的な声ばかりではありません。しかも、中川原公園の事例のように、一方に支持されている利用法でも、他方からは批判的な声が上がるというケースもあります。

今後、中川原公園は車で入場できる社会実験も開催されるそうですが、それぞれの社会実験を経て、市長は「双方に折り合いがつくルール作りをする必要性」を話されていました。

今、まさに人吉市の中心市街地は市民が使いやすいまちに変わろうとしています。

人吉市外の方に見てほしい”今後の人吉”

こうした社会実験や民間の声を経て、人吉はどのように変化していくのでしょうか?

市長は、水害からの復興を経て「より人吉らしい人吉を目指していく」と話されていました。

つまり、水害を経ての復興と一口に言っても「これは私が思う人吉じゃない」と思われることのないよう、「人吉と言えばこんなまちだよね」という形に仕上げていくこと。日本遺産に認定されている相良700年が生んだ保守と進取の文化、歴史と自然、鉄道などといった人吉らしさを空間としてどう表現するかが行政の課題だと仰っています。

水害からの復旧でも話に上がりましたが、「人吉市民は球磨川が好きで、球磨川のほとりで生きていくことが人吉市で暮らす意義である」ということについて異を唱える人吉市民はそれほど多くありません。

2024年には球磨川くだりの清流コースが完全再開され、ラフティングなど球磨川を中心としたアクティビティも復活しています。

球磨川とともに生きるまち人吉市が、民間と行政の実験を経ながら、いかに「人吉らしく」復興を見せていくのか。これが今後の人吉市の最大の見どころではないでしょうか。

【今後の人吉の社会実験やイベントについては下記をチェック!】

・人吉市まちづくりデザイン会議公式note

・人吉市まちづくりデザイン会議公式X

・人吉市まちづくりデザイン会議公式Instagram