街の魅力を伝えるフリーペーパー『玉川つばめ通信』は、創刊から10年という長きにわたり、東京都町田市玉川学園地域の魅力を発信し続けてきました。

『玉川つばめ通信』編集長、宇野津暢子(うのつのぶこ)さんの想いや工夫、取材スタイルについてお話を伺います。

フリーペーパー創刊のきっかけは「自分の気になるお店を紹介したい」

ー早速ですが、宇野津さんが『玉川つばめ通信』を始めたきっかけを教えていただけますか。

宇野津:私はもともと出版社勤務の雑誌編集者でしたが、30歳のときに出版社を辞め、フリーのライターになりました。

その後、結婚、出産を経て玉川学園での子育て中に、子どもの小学校のPTA会長も経験。そのとき、街のガイドブックを作る仕事の依頼を受けました。自分の気になるお店を1件1件取材して原稿を書こうと思ったら、商店会に加盟しているお店のみ取材するという条件付きだったんです。私が気になるお店は、大抵加盟店に入っていなくて(笑)……。

結局、ガイドブックは滞りなく作りましたが、モヤモヤが残りました。「自分が本当に気になるお店を取材できていない」と。

ー宇野津さんの「気になる何か」を取材したいという想いが、フリーペーパー『玉川つばめ通信』の原点なんですね。

宇野津:そうなんです。どのように買ってもらうかは、完成してから考えればいいと思いました。

―すごい行動力ですね!

宇野津:本当に手探り状態でフリーペーパーの発行を始めたんです。残念ながら、創刊号はもう手元に残っていないのですが。

ー創刊号は幻の1枚ですね。ちなみに、制作にかかる費用などはどのように工面されているのですか?

宇野津:印刷は創刊当初からレトロ印刷JAMという大阪の会社にお願いしていて、印刷代は毎回2万5000円ほどかかっています。

創刊号はイラストレーターさんへの報酬も含めて、総額4万円ほどの費用で作ったんです。さすがに毎回持ち出しでは厳しい。そこで、以前からお付き合いのある、八百屋さんや文房具屋さんに「こんなの作ったんですけど、買ってもらえませんか?」と相談してみたんです。すると、みなさん快く購入してくださいました。

ー創刊号のパイロット版を経て、2号目からは本格的にフリーペーパーとしての形を整えていったのですね。

宇野津:はい。本当にミニフリーペーパーですけど、続けてみようかなと。2015年の5月18日号から、本格的にスタートしました。最初はマネタイズというよりも、とにかく自分の「やりたい」という気持ちが先行していましたね。私にとって、まずやってみることが大事だったんです。

フリーペーパー『玉川つばめ通信』を続けるための工夫

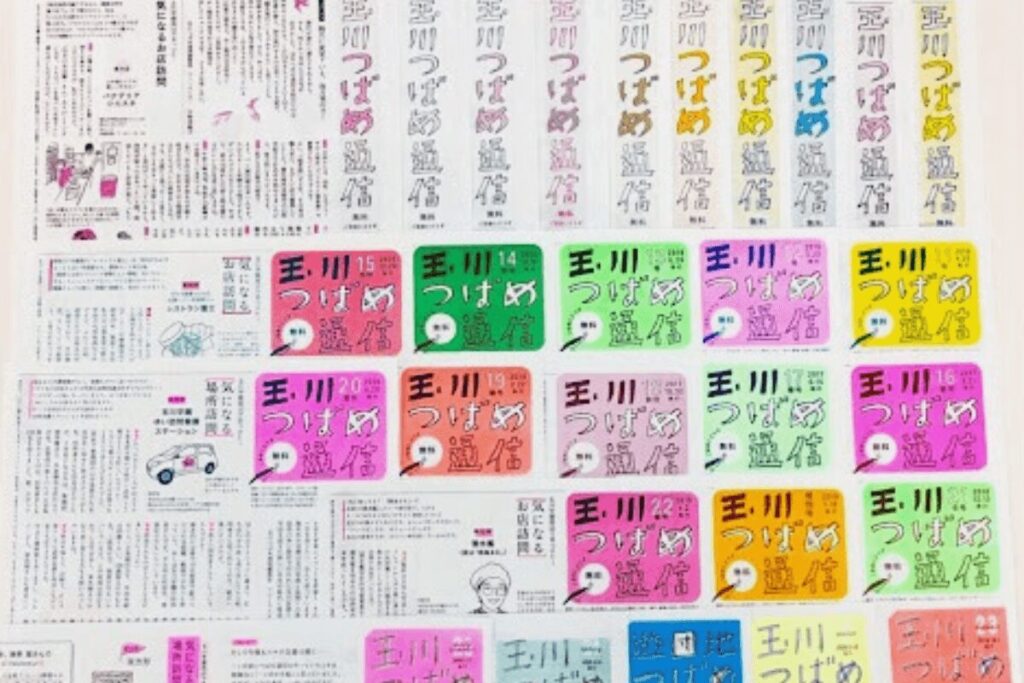

まさに、宇野津さんの情熱から生まれたフリーペーパー『玉川つばめ通信』。今年(2025年)の4月で、丸10年になります。フリーペーパーを続ける工夫について伺いました。

―現在はどのような形で運営されているのでしょうか。

宇野津:ありがたいことに、購入してくださる方が少しずつ増えてきました。最初は4件から始めましたが、10年で42件まで増えたんです。

『玉川つばめ通信』を購入した方が、さまざまな形で配布してくれています。例えば、お店に置いてお客様に持ち帰ってもらったり、バス停横のベンチに置いてくれたり、お得意様に郵送してくれたりして、読者の元に届きます。

創刊当時から、経費を差し引くと収支はトントンですが、赤字を出さないように楽しく継続することを目標にしています。読んでくれる方に、手紙を書いているような気持ちで発行しているんです。

私にとって大切なのは、たくさんの人に読んでもらうこと。現在は3,000部印刷しているので、3,000人の人に読んでもらいたいと思っています。

ー宇野津さんからのお手紙、素敵ですね。『玉川つばめ通信』が完成したら、お店や購入者にはどのように届けているんですか。

宇野津:私ができるだけ手渡ししています。お留守だったり、定休日だったりで、タイミングが合わないと何度も足を運ぶ場合もあります。なかなか大変ですが、私にとっては情報収集の貴重な機会なんです。みなさんと顔を合わせておしゃべりするのを楽しみにしています。『最近この辺に新しいお店できました?』なんて聞くと、思わぬ情報が入ってきたりして。そのまま取材活動にもつながっているんですよ。

ー実際に会って渡すことが大切なんですね。10年前の発行当初から、変わったことはありますか。

宇野津:紙面はかなり変えています。読みやすいように行間も広くしました。季節によって色を変えたり、縦横の向きを変えたりして、私自身が飽きないように工夫もしています。明るくてパッと目を引く紙面にしたいので、インクの色には毎回こだわっています。

ー10年続けてきて、大変だったことはありますか。

宇野津:紙に印刷するというアナログ手法なので、Webの方が圧倒的に多い情報を掲載できるのになあ……と、紙での発行をやめたくなるときもあります。また、フリーライターの仕事が忙しくて、なかなか発行できないのがプレッシャーになるときもあります。

ーどのように乗り越えたのですか。

宇野津:やめようかなと思うと、不思議と続けるきっかけに出合うんです。例えば、スーパーのレジの方に「いつも楽しく読んでます」と声をかけていただくとか。今回取材のお話をいただいたのも、一つのきっかけです。神様が「もう少し続けて」と言ってくれているように感じて、何とか頑張っています。

宇野津さんの取材スタイルとこだわり

ー店舗の取材では、事前にリサーチされるんですか?

宇野津:『玉川つばめ通信』の場合、基本的にはしません。リサーチしてから行くと、新鮮な驚きがなくなってしまいますから。その場の会話から記事を作るようにしています。

玉川学園には、魅力的な人がたくさん住んでいますし、素敵なお店もたくさんあります。私が、みなさんをつなぐ役割ができたらなと思っています。

ーつなぐ役割ですか。宇野津さんにピッタリですね。

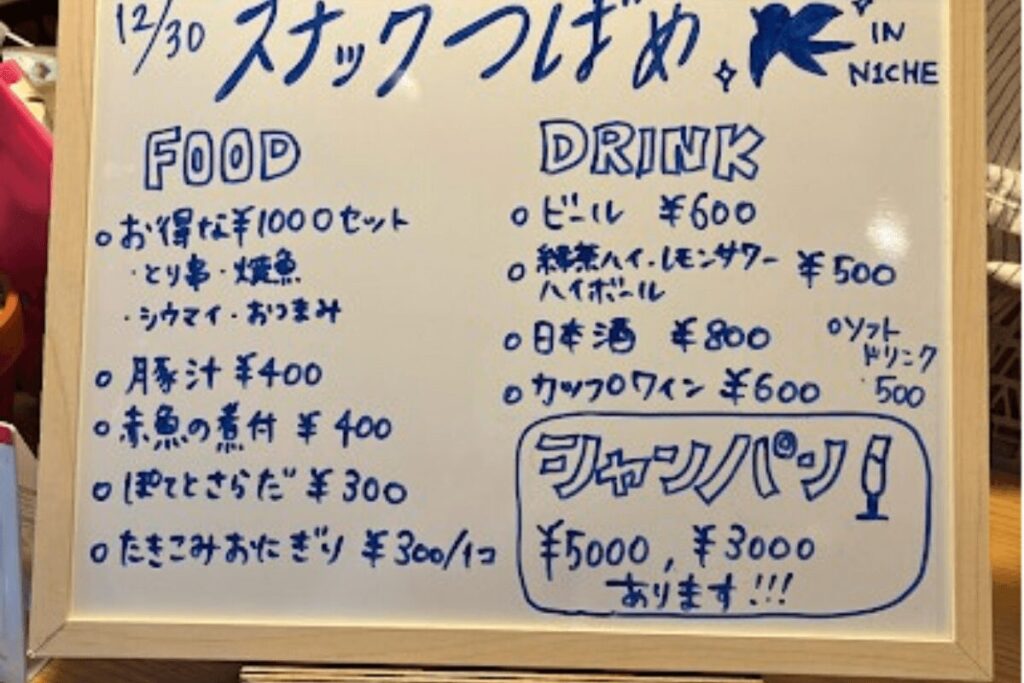

宇野津:人をつなぐという意味では、私は「スナックつばめ」というイベントもやっています。「スナックつばめ」は、お祭りみたいに人が多くて困っちゃう日が、たまにはあるといいよねというコンセプトで、人をいっぱい集めて、みんなで楽しく食べたり話したりするイベントです。私は『玉川つばめ通信』と『スナックつばめ』などのイベントを両立していきたいと思っています。

ーそれは楽しそうですね。人と人とのつながりが生まれそうです。宇野津さん、今日は貴重なお話をありがとうございました。

まとめ

人とのつながりを大切にしながら、10年間続けてきた『玉川つばめ通信』。収支はトントンでも、3,000部という規模でも、宇野津さんは満足そう。むしろコンパクトだからこそ、自分のペースで楽しく続けられているのかもしれません。

宇野津さんは「スナックつばめ」というイベントと両立して、紙の上だけじゃない交流の場も作っています。小さな声だけど、確かに届く。そんな『玉川つばめ通信』の歩みは、地域の人々の心に、しっかりと根付いているようです。