地域の魅力を発信するうえで、食や自然だけでなく歴史や文化も欠かせない要素。近年、茶道は国際交流や地域づくりの場としても注目を集めています。

若き茶道家・橋本愛(いつみ)さんは、お茶で地域の魅力を発信する一人。ピースボートをはじめとする、豊富な国際経験も持っています。

柔らかな雰囲気の中に凛とした芯の強さが感じられるいつみさん

そんないつみさんが茶道を通じて築き上げてきた「文化と地域をつなぐ取り組み」について、お話を伺ってきました。

茶道を始めたきっかけ

「茶道との出会いは高校生のときです。茶道部と筝曲部(そうきょくぶ)を兼部していました。いろいろな部活を見学する中で、茶道とお琴に惹かれたんです」※箏曲部:お琴を演奏する部活

それまで茶道とは関わりがなく、中学時代もブラスバンド部だったいつみさん。なぜか日本の伝統文化に惹かれたと、笑顔で話します。

受験を機に引退し、その後は医学部を目指し受験生活へ。その間はお茶からも離れていたそうです。

「結局お医者さんになる夢を諦めて社会人になったんです。でもどうしても大学を出たい気持ちがあって…。京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)の和の伝統文化コースに入学しました」

伝統文化だけでなく京都も好きだったいつみさんは「和のことを学ぶなら京都!」と入学を決めたと、楽しそうに振り返ります。

「塾の講師をしながら、月1~2回京都に通いました。和文化の専攻なので、和に関するものは広く学ぶことができました」

歌舞伎や落語をはじめ、和楽器、陶芸、書道、香道や華道も学んだそう。京都で一流の先生たちに和文化を学べるのがとても楽しかったと目を輝かせます。

中でも一番印象的だった授業は「煎茶道」とのこと。

「煎茶にも道があるんです。道具とかも小さくてかわいらしいのだけど、ちゃんと作法やしつらえがある。その授業で先生から言われたのが『茶道は山を登るように、煎茶道は海を渡るように』という一言でした。煎茶道を学んで、しつらえや道具組みだけでなく、お茶の味わいそのものを大切にする感性を学びました」

お茶だけでなく歌舞伎や箏曲も好きないつみさん。なぜそこまで伝統文化に惹かれるのでしょう。

「形式とか美しいものが好きなんだと思います。何百年も続くものは、全部理にかなうようにできている。心の部分でも美しさの部分でも、洗練されたものが好きなんだと思います」

何百年と受け継がれてきた伝統には、時代を超えて人を惹きつける力があるのかもしれません。

茶道と国際交流

ピースボートに乗船中、いつみさんは人生のきっかけとなる一人の女性と出会います。

「船内茶道部を開いてくれた年配の女性がいて、私も入部したんです。その後、イースター島に寄港した時に『船内見学をする現地の方々をお茶でおもてなししましょう』ということになって。その時の体験が、茶道を通した異文化交流の始まりです」

ピースボートにお茶の先生が乗船していたのも、何かの縁だったのでしょう。

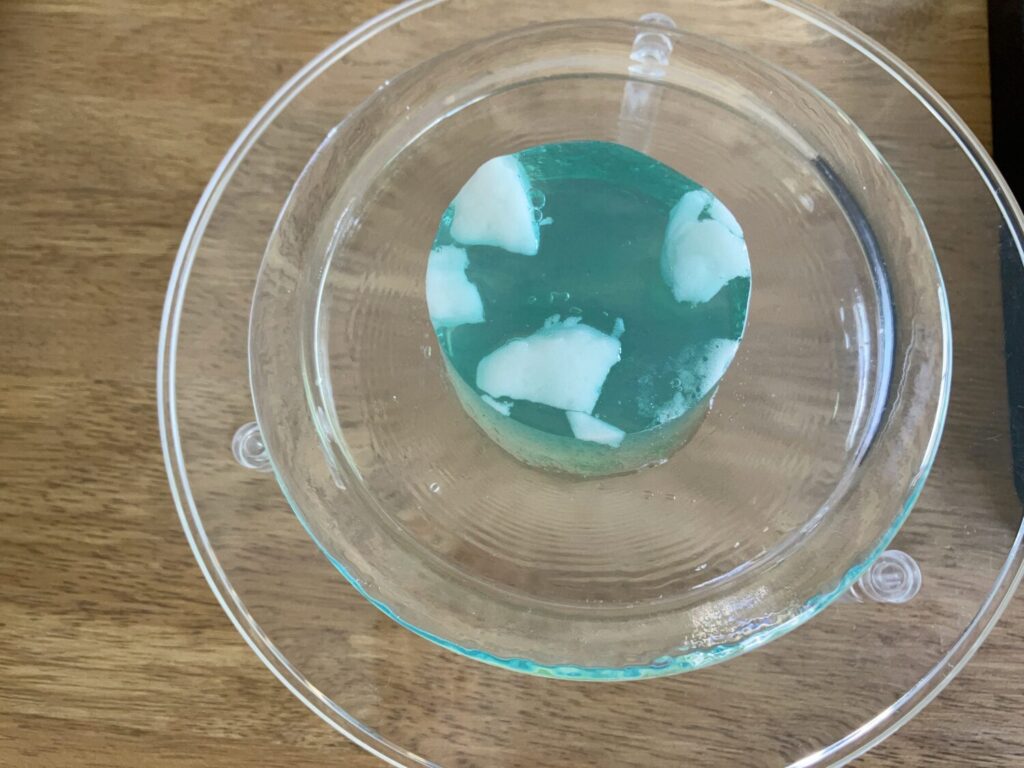

いつみさんが点ててくれたお抹茶。ほろ苦さの奥にまろやかな甘みが広がります。この日は暑い夏の最中だったので、氷を落とす配慮もしてくれました

3カ月の船旅の中でお茶のよさを再認識したいつみさんは、旅を終えた後再びお茶のお稽古へ。数年後、ボランティアスタッフとして2度目の世界一周の旅へ出かけます。

「その時も有志の茶道部が立ち上がり、私も異文化交流のサポートスタッフとして関わりました。ピースボートって、各寄港地で現地の人たちが船内見学をするんです。その時にもお茶でゲストをおもてなししました」

『茶道はツールだと思う』と断言するいつみさんは、お茶を通して人と出会い、お茶を通して交流を広げたと話してくれました。

また、内閣府の青年育成事業に日本人代表青年として参画した時は、こんなできごともあったそうです。

「イベントやおもてなしをした時に、お茶とかお菓子が余るんです。それで、『余ったお菓子を持ち寄ろう』と参加者仲間の一人が言い出して。廊下の踊り場の一角でゲリラお茶会が開かれました。各国の余ったお菓子を持ち寄って、私がお茶を入れて…。来たい人が来て、座ってしゃべって、帰っていく。お茶があるところって、平和なんですよね。

このゲリラお茶会がきっかけで「the world tea festival」と題したイベントが立ち上がり、自分たちが持ち寄ったお茶をブースを分けて巡る試みをしました。アフリカやスリランカ、インド、中東など、お茶が有名な国の参加者もいたので。それもおもしろかったです」

まさに世界のお茶博覧会。お茶とお菓子のペアリングも、国境を越えてアイデア豊富に楽しんだそうです。

「船内茶道部に参加してくれたオマーンの男の子が『お茶は所作ひとつとっても敬意がある。それが本当に美しい』と言ってくれたんです。それを聞いた時、お茶の心の神髄は伝わるんだと感じました。うれしかったし、誇らしかった。今でも忘れられない、印象的な言葉です」

お茶の世界は平等で、誰に対しても開かれていると語るいつみさん。

「人、場所、器…。お茶でつながった縁がたくさんあるんです。お茶って豊かだなあと思います」

茶道家でありながら、和菓子作家でもあるいつみさん。そんな彼女にとってお茶と同じように、和菓子もまた大切な自己表現のひとつ。取材時は「サヴォアのお菓子と料理 nitta」さんで画家クロード・モネの作品をテーマにした、オリジナル和菓子の個展も開催していました。

モネの絵からインスピレーションを受けて作られたいつみさんの和菓子。淡く優しい緑色が、絵筆のタッチに重なります。

外郎(ういろう)

名古屋や小田原の銘菓として有名な外郎。もっちりとした独特の食感と、ほんのりした甘さが特徴です。

淡雪散らしの錦玉羹(きんぎょくかん)

透きとおる美しさから「和菓子の宝石」とも呼ばれる錦玉羹。夏の涼菓として川や水辺を表現することも多いそう。

村雨羊羹重ね(むらさめようかんがさね)

ほろっと崩れる素朴な口当たりと、しっとりした舌ざわりの対比が楽しめる村雨羊羹重ねは、見た目も食感も楽しめる一品。

外郎、練り切り

かわいらしい形とつつましやかな色合いが、ほっと心を和ませてくれます。

茶道と地域

その後、いつみさんは「三河の山里サポートデスク」が主催する「山里なりわいプロジェクト(現:あいちの山里アントレワーク)」に参加。東栄町に住まいを構え、地域活性化の活動を始めます。

「もともと友達が地域おこし協力隊として東栄町で生活していたんです。一度遊びに行った時に『なんかこの地域おもしろい』と感じて…。当時から移住者も多かったし、少しずつ活性化もしていて素材として可能性があると思いました。そのタイミングで友人が、『使われなくなった旅館のお茶室でイベントをしたら?』と言ってくれて。それが東栄町で活動を始めたきっかけです」

長年使われていなかった老舗旅館のお茶室。畳を替え、壁紙を張り直し、イベントを開催したそうです。

「その時彼女が、『本当はお茶のことやりたいんじゃないの?』と言ってくれて。友人の一言が背中を押してくれました」

「和文化の世界に、時間とエネルギーを全力投資しようと思ったんです」ふわりと微笑んだその表情には、お茶と真摯に向き合ってきた年月の重みが感じられました。

東栄町での活動

また、東栄町ではこんな試みもしたそうです。

「コロナの時期に、ZOOMでオンラインツアーをしたんです。東栄町の茶葉を使ったチョコレートとお茶を送って、当日楽しみながら旅行気分を味わってもらう。元CAの友人と一緒に、開催しました」

東京出発の飛行機で愛知県へ。電車を乗り継いで東栄町についた参加者を、レポーターとなったいつみさんが案内したそうです。有機のお茶を楽しんだり、ミシュランのお蕎麦屋さんに行ったり、天然温泉に入ったり…。現地に住むいつみさんだからこそできた、ツアーだったに違いありません。

東栄町で暮らし始めて一番印象的だったのは、豊かな自然だったとのこと。

「朝雨が降ったら、一面霧に包まれるんです。雲海も有名で、雲海チャレンジもしました。『この日なら可能性が高いよ』と言われた日に一人で朝から山に登って…。当たり前のように山があって、当たり前のように川がある。本当に豊かだと思いました。

それと、東栄町は移住者も多くて、おもしろい人が集まるんです。溶接が得意な方がいて、川床を作ってお茶会をしたこともありました。自然×お茶みたいなイベントがたくさんできました」

そんな中、地域の人たちだけを集めたお茶会も開催。その時は車で一軒一軒案内に回ったそう。

「会場の旅館って、地域の人たちから少し敷居が高く感じられていた場所なんです。地元の陶芸家さんの器を使ったり、地元の木で結界(道具畳と客畳とを仕切るのに用いる道具)を作ったり、東栄町モチーフのお菓子を用意したり、東栄町がぎゅっと詰まったお茶会にしました。『皆さんの住んでいる場所はこんな素敵なところなんですよ』って、地域の人に伝えたくて」

茶道を通じて、数々の挑戦をしてきたいつみさん。そんな中でも、茶道に向き合う姿勢は変わらなかったと言葉に力を込めます。

「茶道って、変わらないものだと思うんです。人と出会って、交わりが生まれる。その時、その場所で開く引き出しが違うだけ。自然×お茶をやってみるとか、旅×お茶をやってみるとか。道具とかルールは決まっているけれど、何を使いどう組み合わせるか、どんなストーリーを持ち込むかは亭主の采配ひとつなんです。それがおもしろいんです」

枠のある自由を最大限に楽しんでいるいつみさんは、「心根の部分や基本ルールは大切に守りつつ、私にしかできない表現を楽しんでいます」と茶目っ気たっぷりに笑っていました。

今後の展望

「私が提案したもので、地元の魅力を発見してくれる。私を通して、自分の住んでいる町が愛おしい、素晴らしいと感じてくれる。光栄だなぁと思います。」

自分がパイプ役になれるのが喜びだと教えてくれたいつみさん。今後は、拠点を世界に広げたいそう。

「その国に行けば、その国とお茶とのかけ合わせができる。新しいお茶の魅力が発見できて、人に伝えられる。お茶をツールにしていろいろな地域と出会って、人と交流していきたい。豊かさが生まれる場所を生み出していきたいです」

いつみさん愛用の茶道具。豊田市小原地区の蒔絵師さんに教えをいただいて自ら蒔絵を施した茶杓(ちゃしゃく)に、東栄町の陶芸家・山本幸嗣さんの器を見立てて使用。茶筅(ちゃせん)は仲良くしていただいている奈良の高山茶筅師さんに、オリジナルの色糸を使ったものを作っていただいたそうです

「お茶の楽しみは人それぞれ。自分なりのお茶の好きを見つけてほしいです」

『茶道はつなぐもの』と語るいつみさん。和菓子とお茶を使って、地域と人をつなぎ、世界と日本をつないでくれるでしょう。

茶道家・橋本愛(いつみ)さん

茶道専任講師・和菓子作家

訪問国30か国以上の渡航歴を持ち、国内外の国際交流の場で日本文化普及イベントを開催。

2021年に東栄町に移住し、本格的な活動を始める。

現在は和菓子職人としても活躍し、和菓子もプロデュース。余分な添加物を加えず、職人の手によりひとつひとつ丁寧に仕上げられた「東栄お干菓子byてとわ」には東栄町をモチーフにしたくちどけのよい砂糖菓子が並ぶ。

購入先:ふるさと納税返礼品サイト

受賞歴:京菓子展2025年デザイン部門佳作(和菓子)

2025年展覧会「小堀遠州と松花堂昭乗」佳作作品:和菓子展公式HP