町工場の実態や経営者の生の声を伝え、ものづくりに携わる人の地位を高めたい。地域や企業、町工場を繋ぐ役割でありたい。大田区の「これまで」と「これから」に思いを巡らせながら活動する団体があります。

町工場・中小企業の経営者が中心となり運営している団体「OTA miraiDO(おおた みらいど)」。

活動開始から4年目の今は、大学教授や経営者によるトークセッション、自費作成の経営カードゲームを使った講座を主軸としています。

現在は定員が30名の講座も埋まるようになりましたが、それまでは試行錯誤が続きました。

今回は代表して3名にお話を伺いました。

プロフィール

OTA miraiDO(ミライド)

一般社団法人 大田区社会教育関係団体。2021年に大田区主催の講座協力メンバーとして集まる。4年の活動を経て、2024年4月に団体を発足。現在の運営メンバーは6名。団体名に込められた思いは「未来に挑む」「行動する(DO)」。

遠藤 真紀子(えんどう まきこ) :OTA miraiDO 会長(写真中央)

株式会社AYLE 代表取締役

太陽の光で空間を明るく美しく快適に演出する手伝いをしている。建築士。建築設計事務所を経て大田区の中小企業に勤めたのち、2024年に大田区で創業。大田区での仕事歴は12年目となる。人が集まる場所が好き。太陽光採光システム協議会にて事務局を担当。

前場 善幸(まえば よしゆき):OTA miraiDO 副会長(写真左)

前場電機株式会社 代表取締役社長

「こんなモノが欲しい!」といった構想段階から、研究者の方々からの要望にお応えするため技術と知識そして大田区のネットワークで具現化。

部品加工のみならず、設計から製作、さらに設置まで「モノ作り」に関するあらゆる分野に積極的に取り組む。

尾崎 隆之(おざき たかゆき):OTA miraiDO 幹事(写真右)

株式会社井谷衡機製作所 代表取締役社長

材料試験機や計量器の校正・メンテナンス。製造とアフターサービスで培った技術や知識で、お客さまに寄り添ったサービスの提供を心がけている。

学生時代はバスケットボールに熱中し、チームワークと粘り強さを学ぶ。

明るく振る舞うが実は内向的な一面もあるそう。自分の時間を大切にしている。

人が集まるきっかけは「リアル」

2021年に、大田区 地域力推進課の担当者と、現OTA miraiDO顧問の櫻井裕子さんからの呼びかけにより、初期メンバー4名が集結。

区の生涯学習・社会教育の一環としてSTEAM教育(※1)に焦点をあて、大田区の魅力である「ものづくり」と関連させた活動から始まりました。

(※1)STEAM教育とは、科学・技術分野の経済的成長や革新・創造に特化した人材育成。

STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)に加え、芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲でLiberal Arts(A)を定義し、各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていくための教科等横断的な学習を推進しています。

参考:文部科学省

「STEAM教育等の各教科等横断的な学習の推進」

「STEAM教育等の教科等横断的な学習の推進について」

前場さん:「大田区にも地域力推進課があり、地域力を高めることに力を入れています。社会教育として、区民の一人ひとりが自発的にものごとを考えて行動することが地域力につながると考えています」

1年目、2年目はアイデアソン(※2)を実施。内容はそれぞれ、会社の新しい製品やサービスを考える、参加した企業の歴史に焦点をあてて社会の流れとの関連を紐解く、という講座でした。

3年目の講座に向けて目線を変え、STEAM教育やアイデアソンを知らない人にも認知してもらう模索を始めました。

(※2)アイデアソン:多様な主体が主体的に集まり、主体間の相互作用を通じて、課題解決に向けたアイデア創出や新たな商品・サービス・アイデアの創造を目指す共創の場

引用:『アイデアソン!アイデアを実現する最強の方法』 須藤順 (著), 原亮 (著)/徳間書店

3年目に入り、講座の方向性について大田区の担当者と改めて意見交換。経営者が集まっていることに着目し、町工場の社長が現状を伝える講座にしてはどうかと話し合いました。

この年の講座は、中小企業経営について研究されている東洋大学教授 山本聡氏をお呼びして、町工場の経営者同士がトークセッションし、教授に説明やコメントをもらう形式で開催。

登壇者の選定やチラシ制作、SNS告知など大田区担当者の協力もあり、30名以上が参加する盛況な会となりました。

尾崎さん:「経営者の実際の声を知りたい人がこんなにいるんだなと思いましたね。リアルを知ってもらう取り組みが必要とされている手応えがあったし、このメンバーならもっと面白いことができると感じました」

トークセッションの一部がYouTubeで公開されています。

遠藤さん:「3年目のこの取り組みは、OTA miraiDOが自発的に動き出すきっかけになったと感じます。また、『リアル』が活動のキーワードになりましたね」

進化を続ける学びのツール

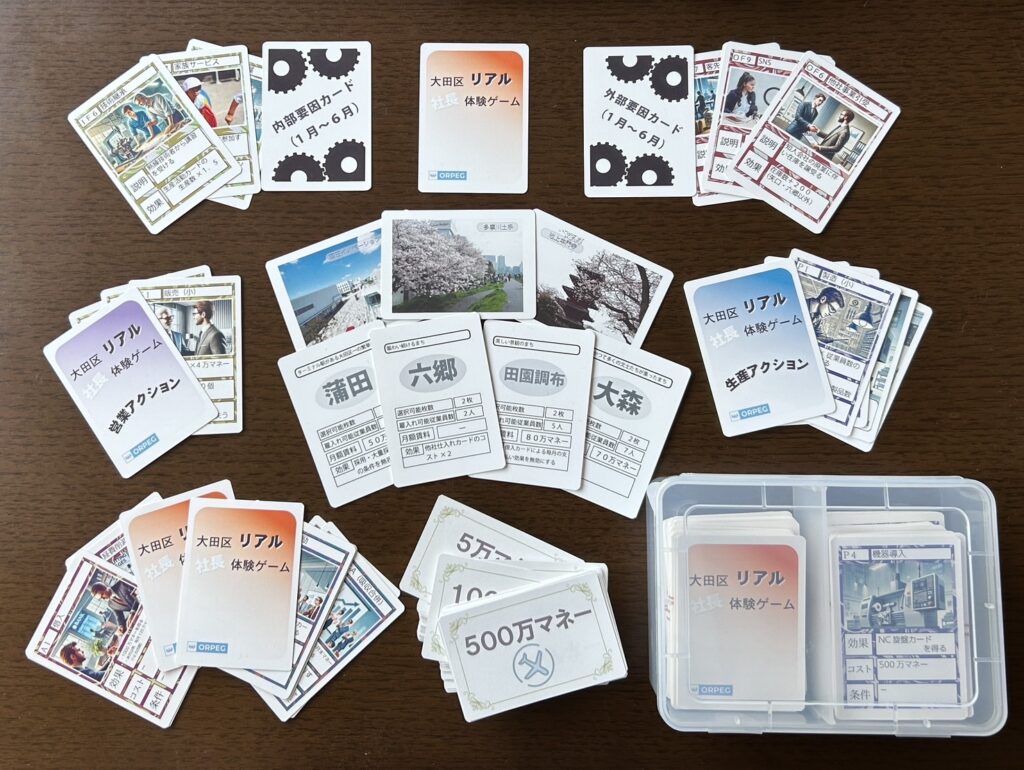

遠藤さん:「経営カードゲームも、リアルを知ってもらう内容になっています」

3年目の企画の際に、トークセッション+カードゲームの案も出ていたそう。しかし、長時間の講座となる懸念により翌年へ持ち越しとなりました。

そもそも、なぜカードゲームのアイデアに行き着いたのでしょうか。

尾崎さん:「トークセッションだけだと受け身になりやすいので、参加者の満足度が下がると感じています。そこで、アウトプットまでできる講座を作りたいなと考えました。

カードゲームにしたのは、教育ゲームが流行っていることをヒントにしました。ゲーム内容は『リアルを知ってもらう』というキーワードを掘り下げていきましたね。社長のリアルって『たくさんの選択を繰り返して経営や活動をしていること』だと思ったんです。そこから、メンバーや関わりのある人からアドバイスをもらったりAIに質問したり、とにかく試行錯誤しました」

構想に6か月、制作も6か月ほどかかってようやく第一弾が完成しました。実際に講座で使用すると「経営カードゲームを通して、町工場のことを少し知れた気がする」とうれしい感想があったそうです。

講座以外でも経営カードゲームは活用の場が広い。直近では、カードゲームを使った研修の講師として行政に出向きました。そのほか、銀行の営業職向け研修の依頼もあるとのこと。

ゲーム内容は常にブラッシュアップを続け、今はバージョン4までパワーアップ。中学校の先生からも意見をもらい、子どもでもわかりやすい表現に変えることで、より広く届けられるよう工夫を重ねています。

町工場は古臭い?現場から伝える、ものづくりの今

前場さんと尾崎さんの会社はマンションの一階。地域に溶け込み、営んでいます。

前場さん:「『町工場は古臭い』というイメージが根強いのではないかと感じています。ある日、工場の扉を開けて仕事をしていました。小学生くらいの男の子の親子連れが通りかかって、その子は興味津々な様子で工場の中を見ているんですよ。でも、お母さんはその子の手を引いて足早に去っていってしまった。ただ忙しかっただけかもしれませんが、その姿を見て悲しくなってしまったんです。大人のなかにある町工場へのイメージが変わらないままなのかもしれません。それはものづくりに携わる人の地位の低下につながると感じています。実際に手を動かしている人の現状、リアルを知ってもらいたい」

尾崎さん:「古い、汚い印象の工場も減ってきています。まず知ってもらうことが重要かなと。町工場は星の数ほどあるし、BtoBが多いので何をやっている会社かもよくわからないと思います。なので、さまざまな会社やその社長の考え方を知ってもらえれば、誰かに刺さるのではないかと考えます」

遠藤さん:「新しい部分だけでなく、昔ながらの町工場のことまで全体的に知ってほしい気持ちもあります。いろいろな実体験を聞くことで、同じ経験がなくても、自分の過去や価値観と結びつけて身近に感じられることがあると思っています」

企画・運営・交流など、関わり方で広がる新たな可能性

横のつながりを強める「横串(よこぐし)」も活動のキーワードのひとつです。大田区にはインキュベーション施設やものづくり施設がいくつもあります。OTA miraiDOの講座をさまざまな施設で開催することにより、地域の個人や会社、団体の接点をつくる役割を目指します。

企業や大田区の観光団体と商店街をつなぐなど、メンバーそれぞれがもつ結びつきを生かしたい考えです。

また、平日夜間や土日など学校の空き時間活用の構想もあります。例えば、地域の人が知識やスキルを生かし、ちょっとした講座を開く場として利用できれば「地域力を引き上げる源」になり「地域が盛り上がる」ことにつながると考えています。

よく耳にする「地域が盛り上がる」という言葉。どのようなイメージで受け止めているのでしょうか。

前場さん:「日常の会話に地域の話が出てくることだと思います。身の回りの話題を自分ごとに置き換えて、自分の行動や社会のできごとを振り返ったり、気づきを得たり。地域の人が考えるきっかけになれば嬉しいですね」

OTA miraiDOの活動において「今は既存メンバーの手の届く範囲での活動になっているので、人手を増やし、できることの幅を広げたい」とのこと。

経営者しかメンバーになれないわけではなく、会社員でも学生でも参加できます。OTA miraiDOの活動目的「町工場と地域の相互理解を深めて、地域の社会活動に貢献する」に共感してもらえれば、誰でも参加してほしいと言います。

尾崎さん:「メンバーみんなで考えていく活動方針なので、思い描いた企画を一緒に作っていけます。もし開きたいセミナーがあればアイデアの協力もできますし。運営側の経験が得られます」

前場さん:「活動に参加することが楽しい、サポートすることが好き、さまざまな理由で全然OKです。ただ、参加する”だけ”ではもったいないので、活動を通して自分なりに気づいたり考えたりできる方、大歓迎です」

遠藤さん:「経営者と繋がりたい、企画をしたい、運営の手伝いをしてみたい。人それぞれのメリットが見つかるのではないかと思っています。町工場に興味がある、ものづくりに興味がある、地域をよくしたいなど、同じ思いがあれば魅力を感じてもらえると思います」

主軸の講座は年1回の開催で、2ヶ月ごとに定例ミーティングがあります。メンバーの仕事やプライベートのバランスを考慮し、OTA miraiDOの活動が負担にならないよう意識しているとのことなので、活動に参加してみたい方もご安心ください。

活動の様子はOTA miraiDOの公式Instagramでご覧いただけます。

メルマガ会員になると、メールにて活動情報のお受け取りができます。