住宅街の一角にひっそりと佇む落合観音堂。

静寂に包まれたこの場所は、心穏やかに祈りを捧げられる場として地元の人々に親しまれ、参拝客が絶えることはありません。

観音信仰、伊達政宗との深いつながり、そして“カニ”にまつわる不思議な伝説など、数々の物語が今なお語り継がれています。

この記事では、落合観音堂の歴史、伝説、建築的魅力について詳しくご紹介します。

伊達政宗と深く結ばれた落合観音堂の歴史的価値

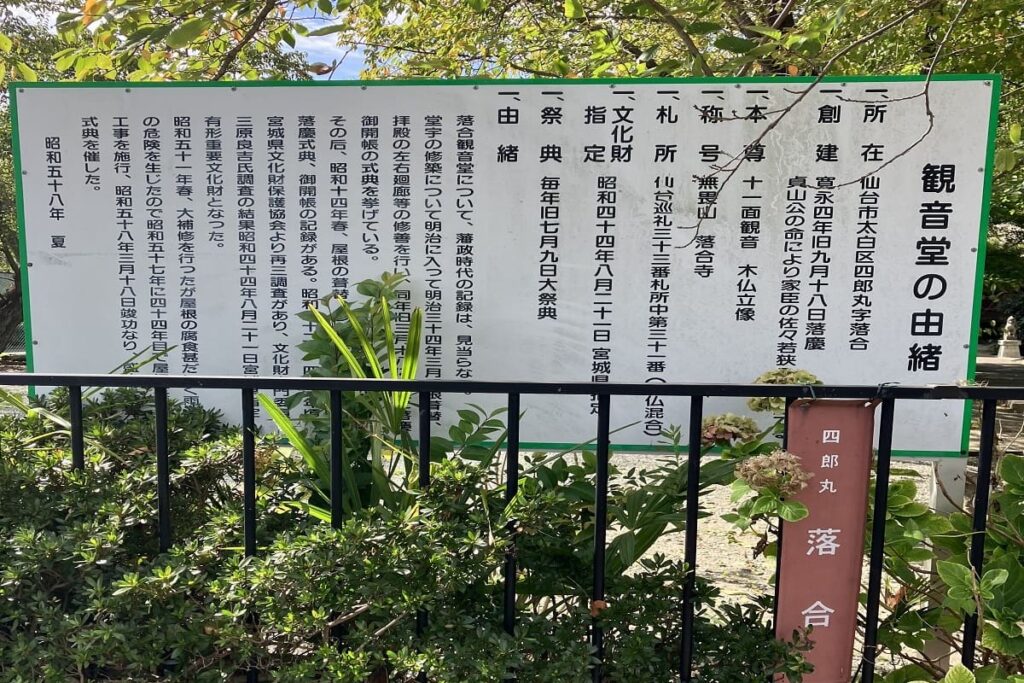

仙台市 太白区四郎丸にある落合観音堂は、江戸時代から地域の信仰の拠点として大切にされてきました。

もともとは太白区袋原地区にありましたが、1627年(寛永4年)、伊達政宗が願掛けを行ったことをきっかけに、現在の四郎丸・落合地区へと移転されました。

その後、1951年(昭和26年)の名取川改修に伴い、堤防から数百メートル離れた現在地に再び移されています。

落合観音堂の移転には、政宗にまつわる複数の伝説が残されています。

- 天下統一の願いが叶ったことへの感謝から再建を命じたという”毘沙門説”

- 祟りを恐れて建て替えたという”祟り説”

- 観音の霊験に感銘を受けて移転したという”ご利益説”

これらの伝説はいずれも、落合観音堂が伊達政宗の信仰心と深く関わっていたことを物語っており、歴史的にも文化的にも価値の高い存在であることがわかります。

仙台三十三観音第三十一番札所としての役割

落合観音堂は”仙台三十三観音霊場”の第三十一番札所として、巡礼者にとって大切な信仰の地とされています。

本尊は十一面観音菩薩、通称は中木観音と呼ばれており、慈覚大師が一本の木から彫ったと伝えられる”名取三観音”の一体です。

他の二体は、若林区六郷日辺と長町の根岸に安置されていると伝えられています。

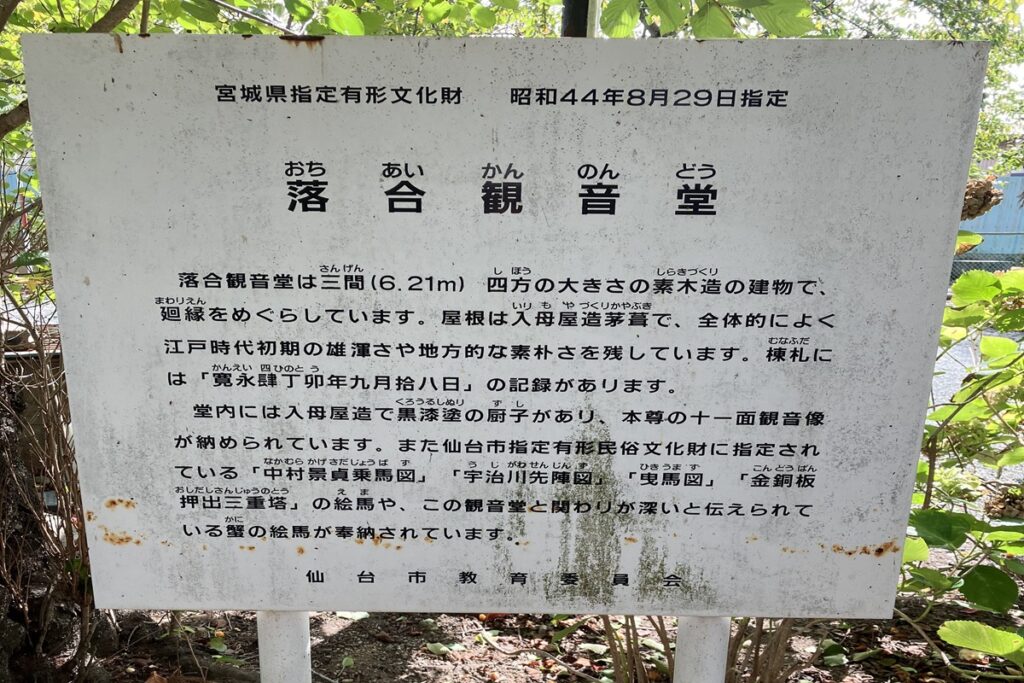

江戸時代初期の木造堂建築と絵馬信仰

現在の落合観音堂は、茅葺の入母屋造りによる木造建築で、江戸時代初期の様式を今に伝えています。 正面には張り出した向拝(お堂の正面にあるひさし状の部分)があり、三方を囲む通路とともに、素朴ながらも風格ある姿を残しています。

堂内には入母屋造りの厨子(両開きの扉がついた置き戸棚)が設けられ、その中に本尊の十一面観音像が安置されています。

この像は33年に一度だけ開帳され、古くから縁結びのご利益があると信仰を集めてきました。

また、 ”中村景貞乗馬図””宇治川先陣図””曳馬図””金銅板押出三重塔”の絵馬のほか、カニ伝説にちなんだ”カニの絵馬”も奉納されており、いずれも観音堂と深い関わりを持っています。

建物は宮城県の有形文化財に、絵馬は平成4年(1992年)に仙台市の有形民俗文化財に指定されました。それぞれ異なる自治体から指定を受けていることは、建築・歴史の両面で高く評価されている証です。

語り継がれる”カニ伝説”と中世信仰の痕跡

落合観音堂には、名取川の洪水時に起こったとされる”カニ伝説”が今も語り継がれています。

この伝説では、かつて洪水によって観音像が流されそうになった際、川に生息する無数のカニたちが力を合わせて像を支えたと伝えられています。

以来、地元の人々はカニを食べることを避け、感謝の気持ちを込めてカニを描いた絵馬を奉納するようになりました。

観音堂には現在も多くのカニの絵馬が残っています。

また、境内の右手入口に見られる中世の供養碑”板碑(いたび)”は、かつて名取川の河原にあったものが、堤防工事に伴い現在の場所へ移設されたものです。

主に供養や追善(死者の冥福を祈って仏事を行うこと)のために建立されたものであり、中には『地蔵種子・カ』を主尊とする二基も含まれています。

四季の彩りと伝統行事が織りなす癒しの空間

落合観音堂では、春の桜、夏の青葉、秋の紅葉と、季節ごとに表情を変える美しい風景が楽しめます。

木々のざわめきや鳥の声に包まれながら、歴史と信仰に触れる時間は、訪れる人々の心を静かに癒してくれます。

境内には観音堂の由来を紹介する案内板も設置されており、初めての参拝でも背景を理解しながら訪れることができます。

また、毎年旧暦7月9日には大祭典が、1月14日には、古いお札や正月飾りを焚き上げ、無病息災や家内安全を祈願する宮城県独特の神事”どんと祭”が開催され、多くの人々で賑わいます。

どんと祭は、地域によって”どんと焼き”など名称や形式は異なりますが、全国的に見られる新年の風習の一つです。

さいごに

落合観音堂には、時代を超えて人々の心を支えてきた、変わらぬ信仰の力があります。

伊達政宗公とのつながりや”カニ伝説”など、歴史に詳しくなくても十分に楽しめます。

歴史を感じながら静かに祈るひとときは、忙しい現代人にとって、心を落ち着ける貴重な時間になるかもしれません。

お近くにお越しの際は、ぜひ一度、足を運んでみてください。

落合観音堂・アクセス情報

所在地:宮城県仙台市太白区四郎丸字落合60

電話番号:022-241-3637

駐車場:なし

公共交通機関でのアクセス

地下鉄南北線”長町駅”下車

”長町駅・たいはっくる前”バス停→市営バス”四郎丸行き”に乗車(約50分)

”落合観音堂前”バス停下車徒歩約2~3分、または”落合ポンプ場前”バス停下車徒歩約5分

筆者のおすすめは”落合ポンプ場前”バス停で下車し、坂道を登って名取川河川敷へ出るルートです。

河川敷を右に約5分歩くと落合観音堂に到着し、道中では名取川沿いの景色を楽しめます。

車でのアクセス

仙台市太白区長町駅前周辺→国道4号→名取・岩沼方面へ→中田2丁目交差点を左折→約10分道なり

道路状況や時間帯によって所要時間は前後します。

落合観音堂バス停から徒歩約1分の距離にローソンがあるのでそこが目印になります。