街の片隅で、ふと立ち寄りたくなる本屋がある。

自由が丘から大岡山へと移転した「青熊書店」は、青森と熊本、ふたつのふるさとを軸に、人と土地の記憶をそっと手渡す場所だ。

今回は店主・岡村フサ子さんに、本屋をはじめたきっかけや、街への想い、そしてこの空間に込めた哲学を伺った。

「作り手」と「読み手」をつなぐ場所を目指して

「自分が本屋をやるなんて、昔は考えてもいなかったんです」そう語るのは、青熊書店の店主・岡村フサ子さん。

「本屋としての第一歩は、神保町にある共同書店『PASSAGE by ALL REVIEWS』で棚を借りたことでした。でも、今思えば、もっと前から日々の仕事や出会いのなかで、その気持ちは少しずつ育っていたのかもしれません」

フサ子さんはもともと、熊本でタウン誌の編集や取材に携わっていたという。

人や場所、モノの魅力を丁寧に掘り起こし、紙面で伝える仕事に夢中になった日々。上京後も編集プロダクションに籍を置き、つくり手としてのキャリアを積んできた。

「でも、だんだん思うようになったんです。作ったものが、ちゃんと届いている実感がほしいって」

▲15年以上にわたり、フリーペーパー「おさんぽ神保町」の制作にも関わってきた店主・岡村フサ子さん

情報を発信するだけではなく、それを誰かに届ける。そんな“手渡す”ということにこそ意味があるのではないか。そんな思いが、自然と「本屋」というかたちへと姿を変えていった。

「良い本って、誰かの記憶を引き出したり、心の奥にある風景をふっと呼び起こしてくれたりするんですよね。そんな本を手渡す役割ができたら、とても素敵だなと思ったんです」

届けたい本と、読みたい誰か。そのあいだを結ぶハブのような存在としての本屋。それが、岡村さんがたどり着いた青熊書店の原点だった。

自由が丘での1年間が、本屋としての土台に

青熊書店が初めて“お店”として動き出したのは、2023年、東京都が主催する若手・女性向けのスタートアップ事業「創の実(そうのみ)」に選ばれたことがきっかけだった。

場所は自由が丘。駅からほど近い一角に3店舗が並ぶ、小さなチャレンジショップだった。

「応募には書類選考も面接もあって、正直かなり大変でした」と岡村さんは振り返る。けれど、本屋としての実地経験を積みたいと考えていた岡村さんにとって、この1年間はまさに学びの連続だったという。

▲1年間の営業を通じて、「本屋が少なくなった今だからこそ、その存在が与える影響の大きさも実感した」という

「隣の店舗は、犬のアートと雑貨を扱うお店。そのまた隣にはアーティフィシャルフラワー専門店。業種は違えど、それぞれが自分の好きなものにまっすぐ向き合っていたんです」

励まし合い、アイデアを共有しあう。そんなライバルのような、同期のような仲間の存在にも支えられながら青熊書店は少しずつ形になっていった。

創の実の仲間の店から迎え入れた、一輪挿し&アーティシャルフラワー

「何か特別なことをしていたわけではないんです。ただ、本を並べて、棚をつくって、お客様と話して。それだけなのに、目を輝かせて『ここに本屋ができたんですね』と声をかけてくれる人が何人もいて」

そんな日々の営みと出会いの一つひとつが、本屋として歩み出すための土台になっていったという。

50年近く続いた喫茶店の記憶を受け継ぐ。大岡山という街で

▲淡いブルーの壁に掛けられた青いクマの看板がお店の目印

自由が丘での活動を終えた岡村さんが次に選んだ場所は、大田区・大岡山。決して華やかではないが、商店街が息づき、学生やご年配の方々が行き交う、どこか懐かしい雰囲気のある街だ。

「実は、昔このあたりに住んでいたことがあって。お盆の頃、ふと散歩で立ち寄ってみたら、伊藤珈琲店さんが閉店していたんです」

昭和53年から続き、地元民からも愛されていた「伊藤珈琲店」。土日にふらりと入ってはコーヒーを飲んだ、そのささやかな記憶が不意によみがえったという。

「だめでもともと」と思いながら管理会社に問い合わせてみると、まだ入居者は決まっていないということだった。

「このカウンターも、飾り棚も、照明も…できるだけそのまま残しました。私ごときが全部を一新してしまうなんて、あまりにおこがましい気がして」

▲伊藤珈琲店で使われていたものを引き継いだ花柄のランプ

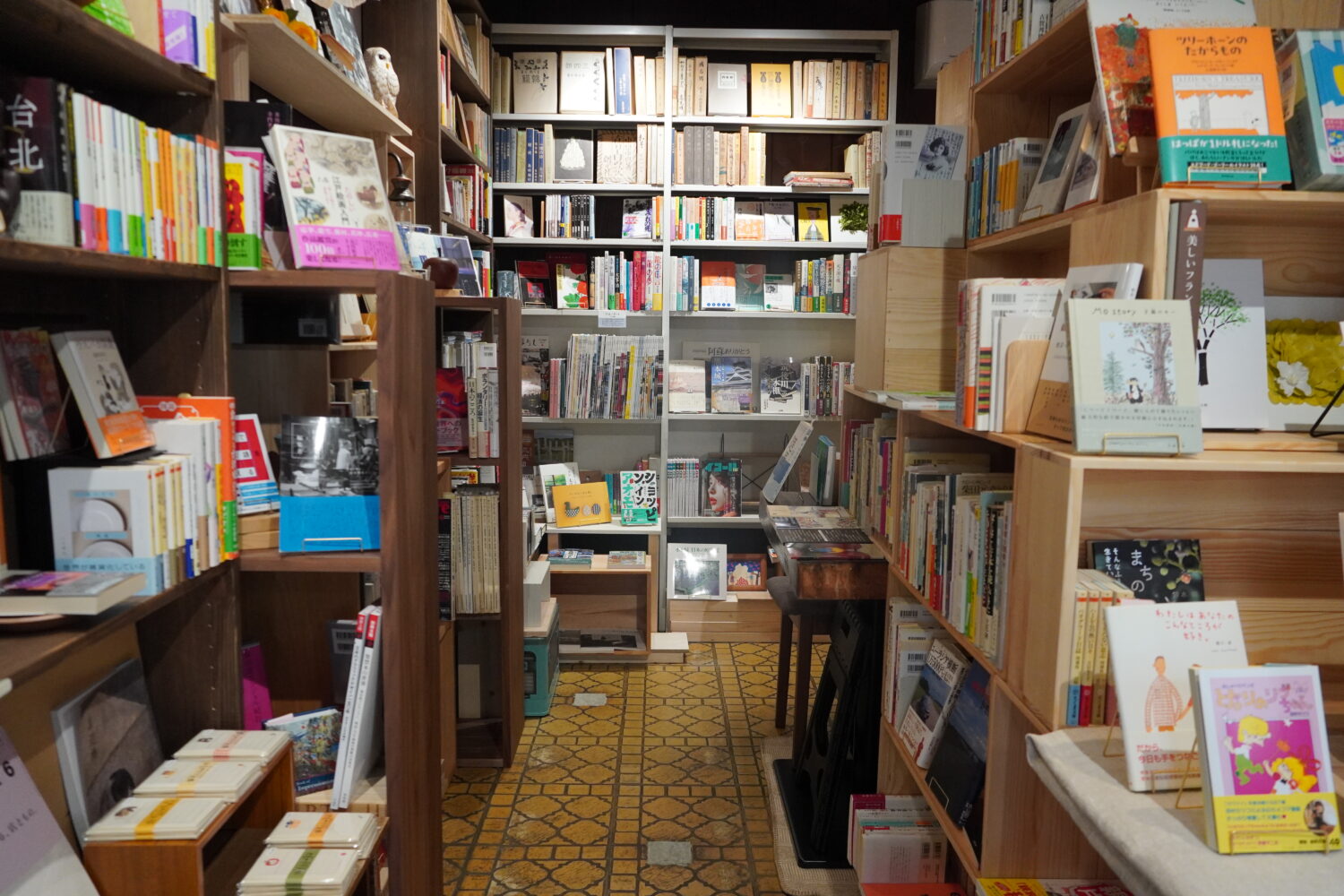

その言葉どおり、青熊書店の店内には、50年の時を刻んだ木材や照明が今も息づいている。喫茶店としての面影を静かにとどめた空間は、本屋という新たなかたちになって、再び街に扉を開いた。

そして、不思議なことが起きた。

自由が丘の店舗から本を運び込み、棚に並べたとき「本たちが、ほっとした顔をしていた気がしたんです」と岡村さんは微笑む。

▲所狭しと並ぶ本たちは、ジャンルごとに穏やかに整理され、棚全体に落ち着いたリズムが流れている

長く愛された場所が、新しい役割を得て、また人を迎え入れる。その静かな再生は、街に暮らす人々の記憶のなかにも少しずつ刻まれていくはずだ。

本棚には、誰かの“ふるさと”がある

青熊書店という屋号は、店主・岡村さんと夫・豊彦さんのふたつのふるさと、青森と熊本に由来している。神保町の共同書店「PASSAGE by ALL REVIEWS」で本棚を持つことになったとき、ふたりは自然と「地元にまつわる本を並べよう」と決めた。

「私たちにとって本は、“土地や人”とつながる鍵みたいなものなんです」

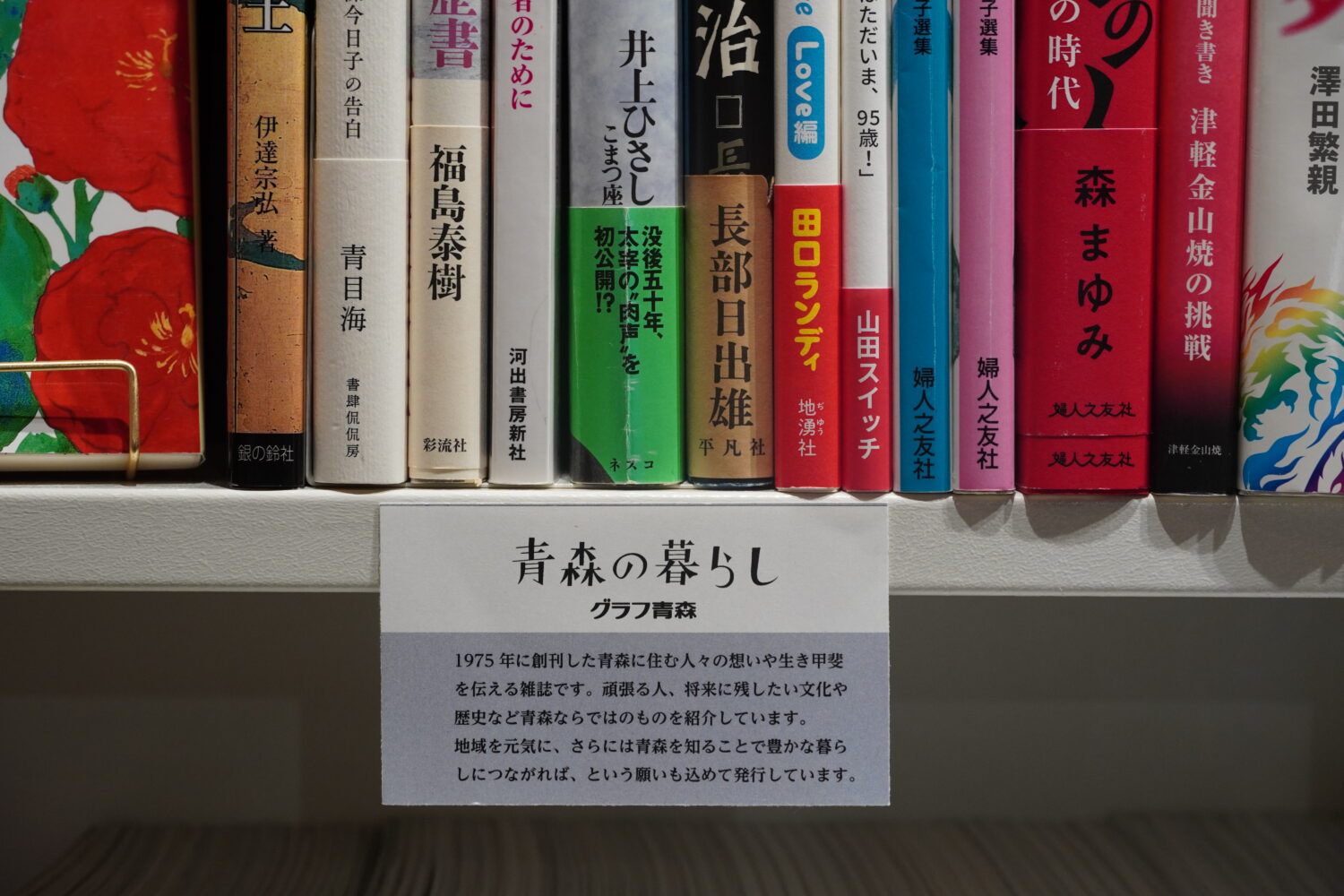

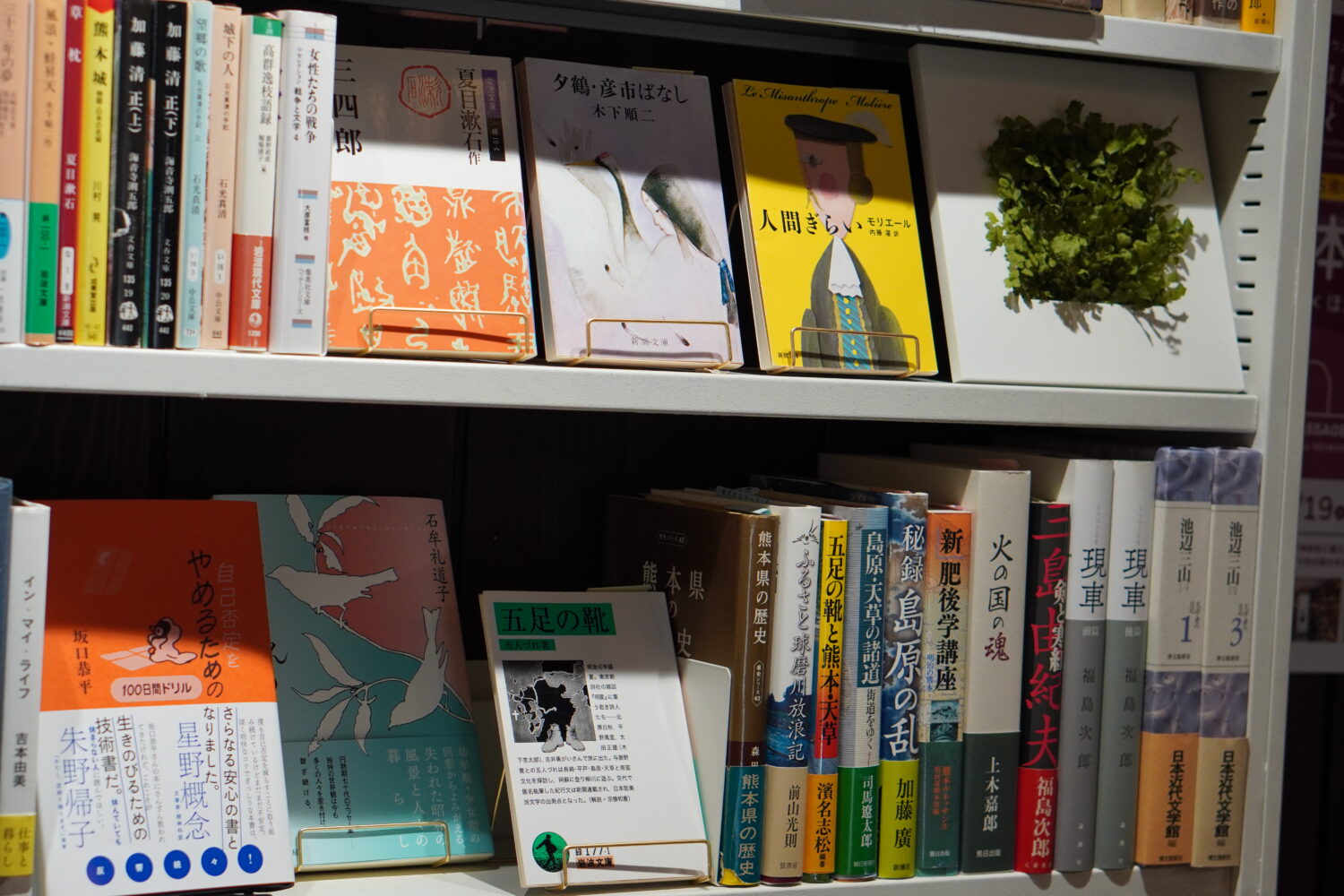

店内には、太宰治や寺山修司、夏目漱石、石牟礼道子といった郷土ゆかりの作家の書籍のほか、青森や熊本の工芸品、雑貨、お茶なども並ぶ。土地の記憶をそっと紛れ込ませるような本とモノが、棚を彩っている。

▲青森関連の棚

▲熊本関連の棚

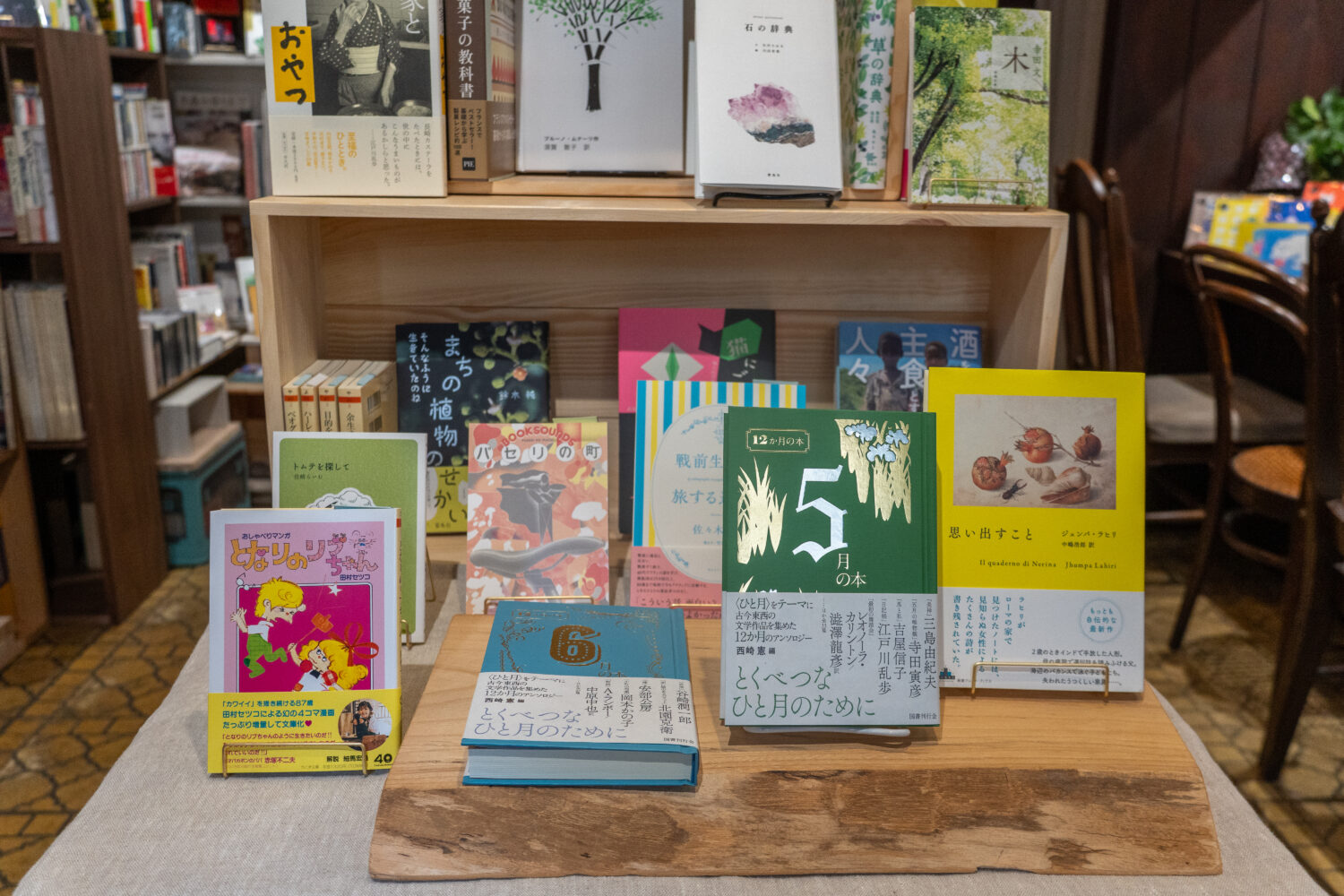

けれど、岡村さんの選書は単に“ふるさと感”をテーマに絞ったものではない。SFや哲学、食、旅のエッセイ、科学にまつわる本まで、ジャンルはさまざまだ。

▲入口すぐの棚には、その時々の新刊や季節に寄り添う本が並ぶ

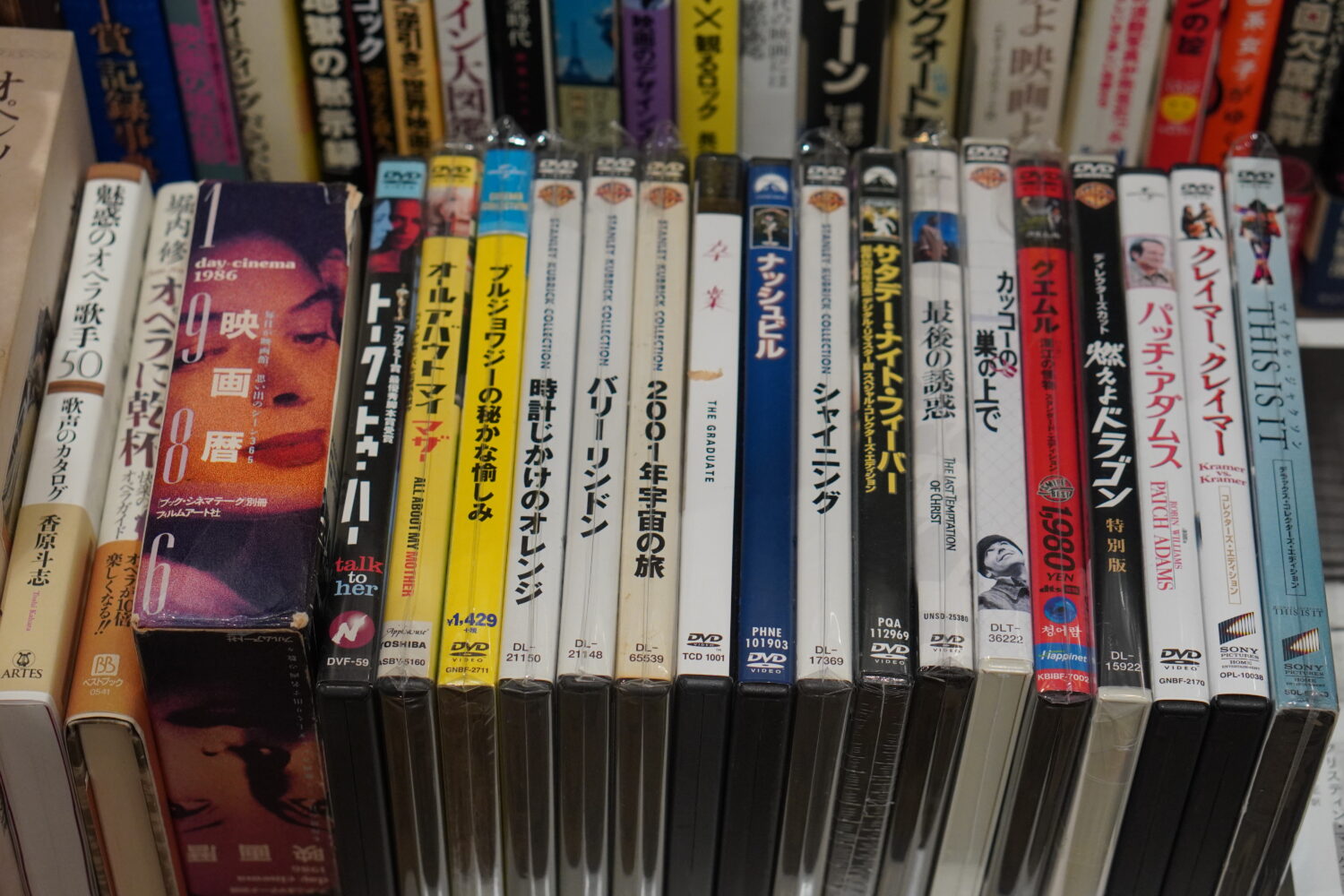

▲音楽や映画関連の書籍・DVDも取り揃えている

▲短編を1話ずつ購入して自分だけの短編集をつくることもできる「ポケットアンソロジー」シリーズ

「逆なんです。どんな本にも、人や土地が宿っていると思っていて。SFだって、その星は誰かのふるさと。読んでいる人の記憶と、どこかで通じ合うことがあるんです」

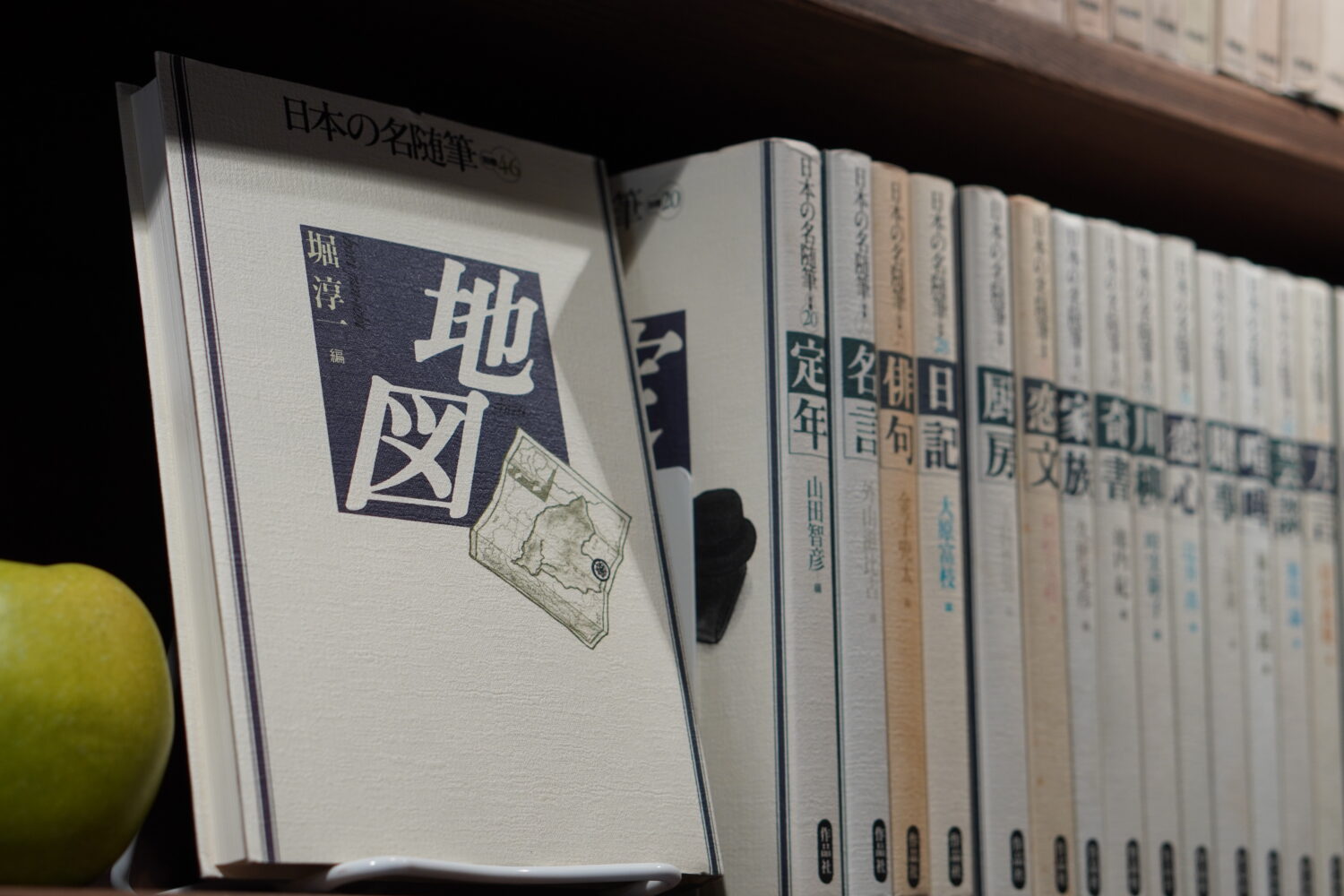

棚の上段にずらりと並ぶのは、古本のシリーズ「日本の名随筆」。

随筆というジャンルがもつ、土地や人の記憶をすくい取る力に惹かれて、岡村さんはこのシリーズをお店に欠かせない本として特に大切にしている。

▲明治以降の著名人による随筆をテーマごとに編んだ、作品社の「日本の名随筆」シリーズ

「作品社の社長さんもとても協力的で。うちでは推し出版社であり、推し本でもあるんです」

一冊の本が、記憶や感情、まだ知らない景色をそっと呼び起こしてくれる。その入り口として、青熊書店は今日も静かに扉を開いている。

サードプレイスとして、本と人が出会うこれから

「この場所が、誰かにとっての“もうひとつの居場所”になったらうれしいですね」

そう語る岡村さんの言葉には、書店を営むうえでのささやかで確かな願いが込められている。

青熊書店の店内には、読書だけでなく雑貨やお菓子も並んでいる。

青森の伝統技術「こぎん刺し」のブックカバー、地元茶舗がつくる青森産リンゴのハーブティー。どれも本を読む前後の時間を、豊かにしてくれるものばかりだ。

▲青森市にある中国茶・紅茶・日本茶専門店「コノハト茶葉店」の茶葉も販売

▲青森・津軽地方に伝わる、伝統的な刺し子の技法「こぎん刺し」を用いたブックカバーや名刺入れ

「本って、ページを開いているあいだだけじゃなくて、そのまわりの余白も含めて体験だと思うんです」

今後は、読書会やワークショップも少しずつ開催していく予定だという。

7月6日には、短歌に親しむワークショップが控えている。テーブルをよけ、棚を動かし、空間を整えて…小さなスペースでも、人が集まれる形を模索している最中だ。

▲中央一部の棚は、青森のりんご箱メーカー製。キャスター付きで、イベント時には自由に動かせるようになっている

「健康でさえいられれば、これからも続けていけると思っています。無理なく、でも誠実に」

岡村さんのまなざしは、お店の棚のその先を見つめている。

ふるさとを持ち寄り、誰かと出会い、自分のなかにあたらしい世界が芽吹く場所。青熊書店は、そんな“静かなサードプレイス”として、今日も大岡山の街角に灯りをともしている。

店舗情報

| 店名・施設名 | 青熊書店 |

| 住所 | 〒145-0062 東京都大田区北千束1-53-11 伊勢屋ビル1階北側 |

| 営業時間 | 11:00~19:00 |

| 定休日 | 水曜日、第2・第4火曜日 ※臨時休業はSNSにて告知 |

| 連絡先 | 050-1808-4149 |

| メールアドレス | aokuma0416@gmail.com |

| ホームページ | https://aokumabooks.theshop.jp |

| X(旧Twitter) | https://x.com/aokumalibrairie |

| https://www.instagram.com/aokuma_librairie/ |