前編では、ユニークなPR施策によって入団者数が増加傾向にある「カミゴウ消防団」の取り組みについて、広報を担当されている加藤達也さんにお話を伺いました。

後編では、注目を集めるきっかけとなった広報・PR戦略について、さらに詳しくご紹介します。

消防団単独イベントなど、全国でも珍しいアプローチ

――改めて、カミゴウ消防団の特徴を教えてください。

一般的に、消防団は保守的な雰囲気があり、前例のないことに踏み出すのが難しい面もあります。しかし、私たちは「一歩踏み出すこと」「どんどん新しいことに挑戦していこう」という姿勢が、他の団との大きな違いです。

例えば「消防フェア」などの大規模な催しでは、消防署と消防団の違いが一般の人に伝わりにくく、各消防団の募集にはつながりませんでした。それならば、「自分たちでやってしまおう!」と考え、消防団単独でイベントを開催しました。これは全国的にも珍しい、ユニークな活動です。

さらに「広報専門チーム」を設立し、入団のハードルを下げたことで女性団員も3名に増加しました。こうした取り組みも、カミゴウ消防団の大きな特徴です。

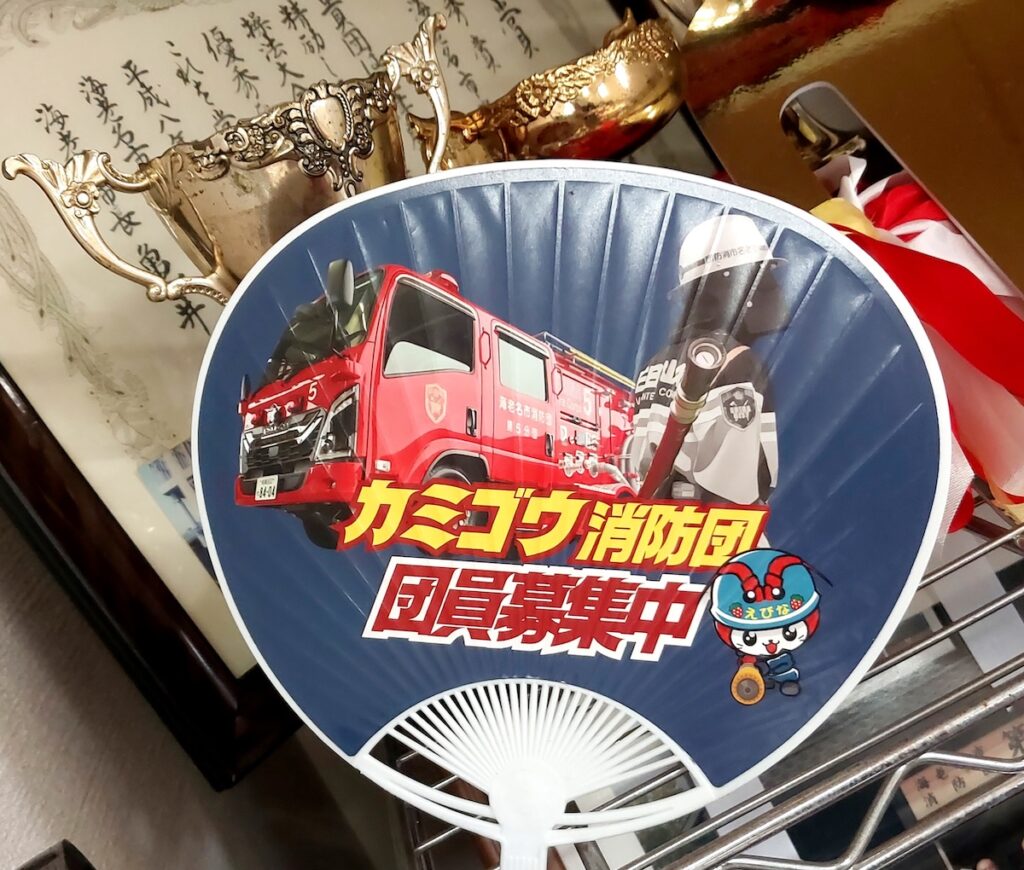

正式名称は「海老名市消防団第5分団」ですが、元々地元の人から呼ばれていた名前を冠して「カミゴウ消防団」と名付け、親しみを持ってもらえるようにしています。当時は『ハヤブサ消防団』という小説が原作のドラマもあったので、便乗してみました(笑)。

なんとデザインからすべて手作り!身近に感じてもらう工夫

――カッコいいデザインで人気のオリジナルグッズや「カミゴウ消防団カード」、チラシなどは、どなたがデザインされているのでしょうか?

ほとんど私がデザインから手作りしています。フリーソフトやアプリを使い、スマホで撮った写真を組み合わせて制作しました。チラシもテンプレートが色々あるので、特別な技術がなくても、インターネットを使うことができれば誰でも十分作成可能ですよ。

「カミゴウ消防団カード」は、メンバーの写真と名前のほか裏面に活動内容や職業、日常の様子を掲載しており、子どもたちにも人気があります。

“コミュニティのために”という想いが仲間をつなぐ

――地域貢献の気持ちを持つメンバーが多いと伺いました。

最近入った団員は皆、「地域の役に立ちたい」と話しています。以前は「地元だから仕方なく入る」という人が多く、新しい人材を迎え入れる意識も低く、人数が減っても焦ることのない負の循環が生まれていました。

しかし今は、「自分から関わりたい」という前向きな人が増えています。当初は「誰も入ってくれないのでは」と不安もありましたが、最初のイベントには100人以上が集まり、その反響に驚きました。その後も、回を重ねるごとに入団してくれた団員の熱意を感じ、住民の方の中にもまだまだ潜在的な想いがあることに気付かされました。

消防団に向いている人、意外なタイプも?

――消防団に入ると、どんなメリットがありますか?

会社員の方であれば、勤務先とは別に地元で仲間やコネクションを作れることは大きな強みになると思います。海老名市内でも団員は約170人程在籍しており、ネットワークづくりにもつなげられます。

また、子育て中のお母さんが消防団に参加すると、防災の知識が身につき「家族を守ること」の本当の意味や、具体的な方法がわかるようになります。

将来消防署への就職を目指している、という学生の方も複数在籍していました。実際に消防団での経験は、就職活動の際にも信頼性を高める材料になっています。

――任期の制約はありますか?5年以上参加しなければならないのでしょうか?

特に在籍期間の縛りはありません。5年以上で退職金が支給されるというだけで、ライフスタイルに合わせて参加することができます。報酬は、年間で約6万9,000円ほどです。

効率化と人の循環で、続けられる仕組みづくり

――負担軽減のために、取り組んでいることはありますか?

アプリなどを活用して、連絡や報告などの事務作業の効率化を図ることができます。しかし、消防団の業務そのものは“人が動く”仕事であり、ITやAIで置き換えられるものではありません。だからこそ団員数の維持が重要であり、さらに人が循環していく仕組みが理想だと考えています。

同じ人が長く続けるのではなく、住民の皆さんが順番に参加し、消防団経験者が増えていくことで、そのエリア全体の防災力を高めることにつながります。

まだまだ挑戦の余地がある。希望を持って前進あるのみ!

――将来の課題や、展望について聞かせてください。

少子化は課題ではありますが、全国的に見ても消防団員の定員は、対象年齢100人のうち1〜2人が入れば十分に満たせる数字です。そう考えると意外と難しい話ではなく、定期的に入れ替わりがあれば問題はありません。まだまだ希望を感じています。

一方で、最大の課題は「そもそも消防団の存在が知られていないこと」です。だからこそ、これまで他の消防団が取り組んでこなかったことにも、どんどん挑戦していくスタンスが大切だと考えています。

私たちが新しいことを始めることで、他の団もチャレンジしやすくなると思っています。もちろん地方ごとに特色はあるので、同じことをすれば必ず入団希望者が増えるわけではありません。しかし、頑張れば団員が集まるきっかけづくりにはなるよ、と元気を与えたいなと思っています。

――今後、挑戦したいことはありますか?

現状では、定期的に開催しているイベントでしか住民の方との接点を作ることができていません。そこで、動画での発信などにも挑戦して、複数の入団ルートを用意したいと考えています。

他の消防団が行っている“活動報告”のような動画とは違う、エンタメ性を取り入れた内容にして、より多くの人に関心を持ってもらいたいです。また、人数が集まった今だからこそ、“質”をさらに高めるステージに入ったと感じています。

地元に愛され、自分も誇れる存在に!

――消防団の活動をして良かったと感じるのは、どんなことですか?

地域に愛着を持てることや、地元の方々に愛されている実感を得られることです。自分自身もそれを誇りに思えますし、普段の仕事だけでは味わえない経験だと感じています。

様々な媒体から取材を受けたりテレビで取り上げられる機会も増え、「あの有名なテレビ局で取材された」と家族や友人にも喜んでもらえ、自分の誇りにもつながっています。

地域の力で課題をチャンスに変える、カミゴウ消防団の挑戦は続く

今回の取材を通じて明らかになったのは、全国的な消防団員不足という課題も、そのまちならではの工夫や住民との関わり方次第で、実際に団員獲得の成果が生まれているケースがあるということです。

カミゴウ消防団の前例にとらわれない斬新な手法は、団員数を増やすだけでなく、まちの人たちと一緒に活動を楽しむモデルケースとして、他の消防団の参考になるはずです。また、地域の子どもたちや住民に消防団の存在を知ってもらうことは、将来の人材育成や街全体の防災力の向上にもつながります。今後も、地域と力を合わせて新しいプロジェクトを展開していく、カミゴウ消防団の動きからは目が離せません。

近年は、仕事以外にも活躍の場を広げたい、さまざまな分野の人とつながりを持ちたい、収入の柱を増やす副業のような活動に挑戦してみたいという方も増えています。

消防団に関心を持たれた方、あるいはこれまでの生活とは少し違った経験や新たな人脈づくりに興味がある方は、お住まいのエリアの消防団について調べてみてください。

カミゴウ消防団

公式HP: https://kamigo-syobo-dan.my.canva.site/

公式X: @kamigoushobodan

総務省消防庁消防団

公式HP:https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/