地域住民が自発的に防災・減災に取り組む「消防団」。全国的に定員割れが進む中、神奈川県海老名市の「カミゴウ消防団」では、ユニークなPR施策によって入団者数が増加傾向にあります。

今回は、人材確保に苦労している全国の消防団にも参考となる、カミゴウ消防団の取り組みについて伺いました。

消防団とは?消防署との違いは?

「消防団」という言葉は知っていても、消防署との違いや、実際にどんなことをしているのかを詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。

消防団は、消防組織法に基づき、それぞれの市町村に設置される消防機関です。消防署は専門の職員によって運営されますが、消防団は地域に暮らす一般市民が参加する組織です。

消防団員は、普段は仕事や学業、家事などをしながら、地域の人々の安心と安全を守る重要な役割を担っています。特別職の非常勤公務員となり、必要な装備や報酬は各自治体から支給されます。

18歳以上で健康な方であれば男女を問わず誰でも入団資格があり、住んでいるエリアや勤務先・通学先を管轄する消防団に所属することが可能です。

1950年代前半には、全国で団員数は200万人を超えていましたが、年々減少している状況で、若い世代の担い手不足も課題の1つとされています。

神奈川県海老名市 「カミゴウ消防団」とは?

全国的に消防団員の減少が課題となる中、いま注目を集めている消防団があります。それが、神奈川県海老名市消防団第5分団、通称「カミゴウ消防団」。独自のPR施策によって団員数を増やしており、近年さまざまなメディアでも取り上げられています。

地元の方たちに消防団のことを知ってもらうために、消防分団体験イベント、新車両お披露目式、夏休み自由研究イベントなど様々な行事を定期的に開催しています。消防団が単独で企画・実施する自主イベントは、全国的にも珍しい取り組みです。

ロゴ入りステッカーや絆創膏などのオリジナルグッズを配布するなど、親しみを持ってもらうための細やかな工夫も取り入れています。

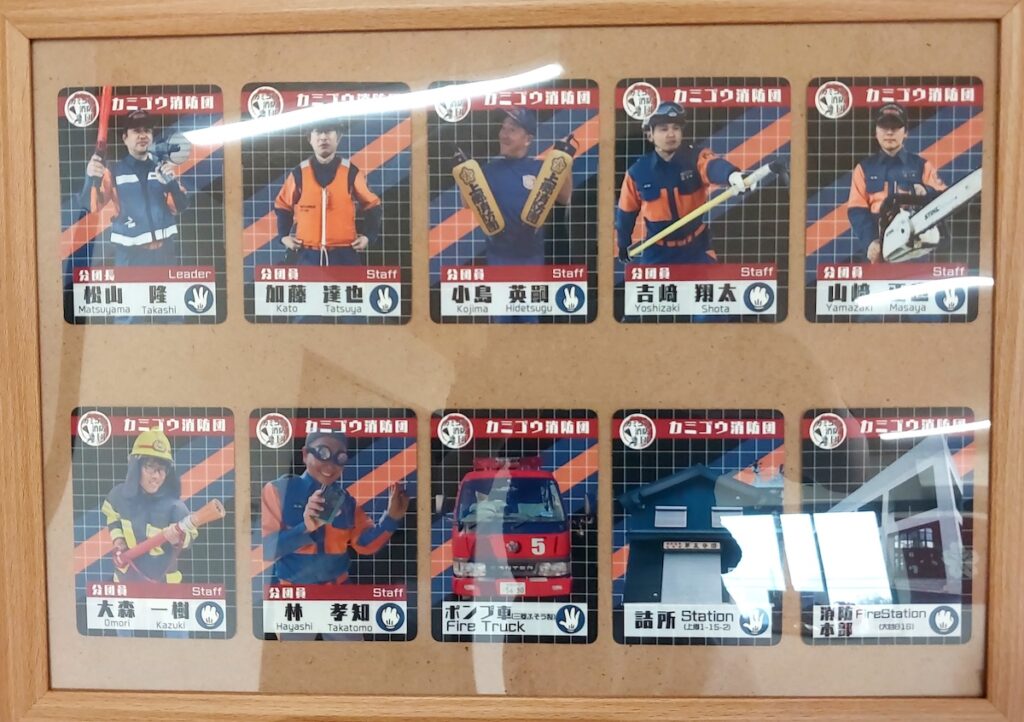

中でもユニークなのが、子ども向けに配布している「カミゴウ消防団カード」。まちの子どもたちが、カードを通じて消防団をより身近に感じられるようにと企画されたもので人気を集めています。

これまで「消防団は危険で、体力的に大変そう」といったイメージから敬遠されることも少なくありませんでした。そこで「広報専門チーム」を立ち上げ、より多くの人が気軽に参加できる体制を整えました。

こうした取り組みについて、カミゴウ消防団で広報を担当されている加藤達也さんに詳しくお話を伺いました。

消防団入団者増加へ!人数減少をきっかけに動き出した“地域への種まき”

――現在の団員数と、いつ頃から増えてきたかを教えて下さい。

現在の団員数は、定員15名に対して3名多い18名。そのうち3名が女性です。2023年には10名ほどまで減ってしまい、活動の継続が危ぶまれるほどの危機に直面しました。これをきっかけに、団員を増やすための新しい試みを始めたんです。

試みを始めた当初は、「2〜3年後に、ひとりでも入ってくれればいいかな」という気持ちでした。同じまちの子どもたちに「大人になったら、地元の消防団に入りたい」と思ってもらえるよう、いわば“種まき”のつもりで進めていました。

2023年10月に、初めて自主イベントを開催。まずは“名前を知ってもらう”ことを重視した結果、団員が増え知名度も上がっていきました。まちの皆さんに、消防団というものがあり、そして一般の人たちがやっているということを知ってもらうための活動が、実を結んだ形です。わずか1年半ほどで、定員を上回るまでに増加しました。

早めに必要人数を揃えることができたこともあり、現在は次のステップとして、より地域と連携したプロジェクトや情報発信の強化など、新しい展開を模索しています。

災害の現場で感じた“防災のリアル”

――地元・海老名市の上郷で育った加藤さんご自身が、消防団に入られたきっかけを教えてください。

私は現在、神奈川県庁くらし安全防災局危機管理防災課で、防災に関する仕事をしています。2014年に総務省消防庁へ1年間出向した際、同じく出向していた消防士の方々と共に業務を行う中で、熱い気持ちを持ってチームで仕事をするという姿勢に感銘を受けました。

出向を終える頃には、消防署への転職も考えましたが、年齢制限のために叶わず……。そこで、「地元・上郷の消防団に入ろう」と決意し、県庁で防災業務を続けながら消防団の活動にも携わるようになりました。

今年4月には、総務省消防庁より「消防庁消防団等充実強化アドバイザー/消防DXアドバイザー」に任命され、講演や情報発信を通じて、他エリアへのノウハウ共有にも取り組んでいます。最近では、SNSを通じて「カミゴウ消防団の取り組みを教えてほしい」という問い合わせをいただくことも増えました。

――県庁でのお仕事の中で、実際に被災地支援にも携わられたそうですね。どのような業務をされたのでしょうか?

2011年の東日本大震災の発災から約1か月後、石巻市で避難所運営の支援にあたりました。2016年の熊本地震の際には、熊本県庁の災害対策本部で事務支援を担当しました。

子どもの頃に阪神・淡路大震災の記憶はありましたが、大人になって実際に被災地に入り、「これほどの災害が、現実に起こるのか」と衝撃を受けました。被災された方々の現状を目の当たりにし、防災の大切さを身をもって実感し、本当に真剣に取り組まないといけない業務なんだと痛感しました。

もともと防災の分野で働きたいという思いがあり、一度別の部署に所属にもなりましたが、消防庁への出向を経て以来、一貫して防災業務に携わっています。神奈川県で災害が発生した際には、応急対応や初動対応を担う災害対策本部となる部署です。テロ対策や地震被害想定調査、防災情報システムの運用、消防関係業務など、危機管理から自然災害対応まで幅広く担当しています。

【後編】では、カミゴウ消防団がどのようにして地域の関心を集め、団員を増やしているのか。その広報・PR戦略について、さらに詳しくご紹介します。

カミゴウ消防団

公式HP: https://kamigo-syobo-dan.my.canva.site/

公式X: @kamigoushobodan