埼玉県入間市で狭山茶の栽培から製造販売までを一貫して営む的場園。

今回は、四代目的場龍太郎さんのお話を前編と後編に分けてお伝えしています。

前編では、新しい狭山茶の楽しみかたをご紹介しました。後編では、柔軟なアイデアでお茶業界に革新をもたらす的場園の取り組みと、そこにかける思いや日本茶のこれからを的場さんにお伺いしました。

的場 龍太郎(まとば りゅうたろう)

建設業を離れ、結婚を機に奥様の実家である的場園の四代目を継承。新しい視点と柔軟な対応力でお茶業界の課題と未来について日々向き合う。栽培、加工、販売の他にも、新商品の開発や異業種とのコラボなど、お茶の魅力を世界へ発信するべくさまざまな取り組みも積極的に行っている。

お茶業界への転向、課題にどう向き合うか

もともと大学では経営を学び、そのあとはご自身の実家の建設業に勤めていたという的場さん。

人生の転機が訪れたのは25歳のころ、今の奥様との出会いからだそう。

奥様の実家である的場園を訪れ、奥様の祖父母から言われた「孫と結婚するならお茶屋さんになってほしい」という言葉をきっかけに、お茶について考える日々が始まったそうです。

「そこからお茶について、とにかく調べました。文化や歴史、政治に深く根ざしているのがお茶だと分かり、面白いと思った。

どんなニーズがあるかを調べて、お茶が伝統産業だとわかると同時に、課題が山積みだと知りました。

自分がもし的場園を受け継いだとき、今までやってきたことだけを粛々とやることが正解なのか、自問自答を繰り返しました」と振り返る的場さん。

それから四代目として的場園を背負ってきた13年間。

他業種から転向してきたからこそ、これまでにはない広い視野と新しいアイデアを用いて、新たな的場園の歴史を築いてきました。

独自の製法で、美味しい味を作り続ける

前編でも触れたように、的場さんには「次世代に日本茶の文化を継承する」という目標があります。日本茶をこれからも飲み続けてもらうには、求められている味の模索は必要不可欠。そこで、品種の植え替えを決意したそうです。

「もともと栽培していたのは日本茶の代表的な『やぶきた』と呼ばれる品種。100年もつと言われているお茶の木、その「やぶきた」を抜いて、より旨味と甘みの強い「はるみどり」や他の品種に植え替えました。今では「やぶきた」はゼロです」

そしてさらに驚いたのは、広大なお茶畑の管理、摘み取り、製造、保管、ブレンド、商品詰めなど、主要な業務を的場さんほぼお一人で担っているという点。

「自分の代からお茶にかかるすべてをシステム化し、全部機械化しました。今の時代は、多くの人の手をかけてやる時代ではないと思っています。一人でできるようにシステム化したことで、製造以外の時間を確保できるようになりました。

そして、一年間安定的に同じ品質でお茶を提供するために、年の初めにすべてのお茶のレシピを考えます。そうすることで製造時期の一番時間がかかる部分に労力をかけることなく、お茶を作り続けることができます」

そして、独自の製法についても教えていただきました。

「義理の父である三代目は、とても職人気質な人で、美味しいお茶を求めて独自の製法を開発し、特許を取得しました。その特許製法とは、蒸気を300度まで上げて作る方法です。

熱した蒸気で、短時間で蒸すという独自製法によって、色が濃く、苦みと渋みを抑えた、まろやかな口どけのお茶を作ることができます」

的場さんによると、初代でお茶園が始まって以来、二代目では販路を開拓し、三代目は製造技術の革新を行い、今に至るとのこと。

何十年という年月をかけて継承、進歩を積み重ねてきた土台があるからこそ、今の自分の働きがあると語る的場さん。そこには敬意と感謝の思いがあふれていました。

それらの全てが込められて、的場園のお茶は作られています。

耕作放棄された茶園の“茶の実”を再利用、美容業界との共同開発

お茶づくりのシステム化によって、製造以外の時間も有効的に活用する的場さん。

お茶の魅力を発信する取り組みは、耕作放棄茶園にも目を向けられています。

前編でご紹介した「グリーンティージェノベーゼ」と同じように、“お茶を飲む以外に活用できないか”という視点から生まれたのが、茶の実油を使用した美容業界との共同開発です。

茶の実油の成分から化粧品を生み出すなど、研究が続けられています。

これまで廃棄されてきた茶の実に、新しい価値を生み出す。

お茶業界の課題の一つとなっている耕作放棄茶園の問題解決と並行して、お茶の未来へつながる取り組みとして期待が高まっています。

異業種コラボによるリアル昆布茶プロジェクト!?

異業種コラボでもう一つ、とても興味深いのが“リアル昆布茶プロジェクト”。

こちらも廃棄される昆布を肥料として畑に撒き、リアル昆布茶を生産してみようという発想から二年前に始まったプロジェクト。

昆布は海水のミネラルが豊富に含まれることから、堆肥効果が高いとのこと。

しかし日本では昆布を食用として食べるため、肥料用の昆布は海外から輸入されることもしばしば。

廃棄予定の昆布という新しい付加価値を活用した循環型の国内プロジェクトとして、大いに注目を集めています。

固定概念にとらわれず、遊びごころを大切に

的場さんのお話を伺っていると、お茶の持つ可能性にワクワク感を覚えました。

お茶の葉以外にも、花、実、茎、根、そのすべては活用できる可能性を秘めているのだと。

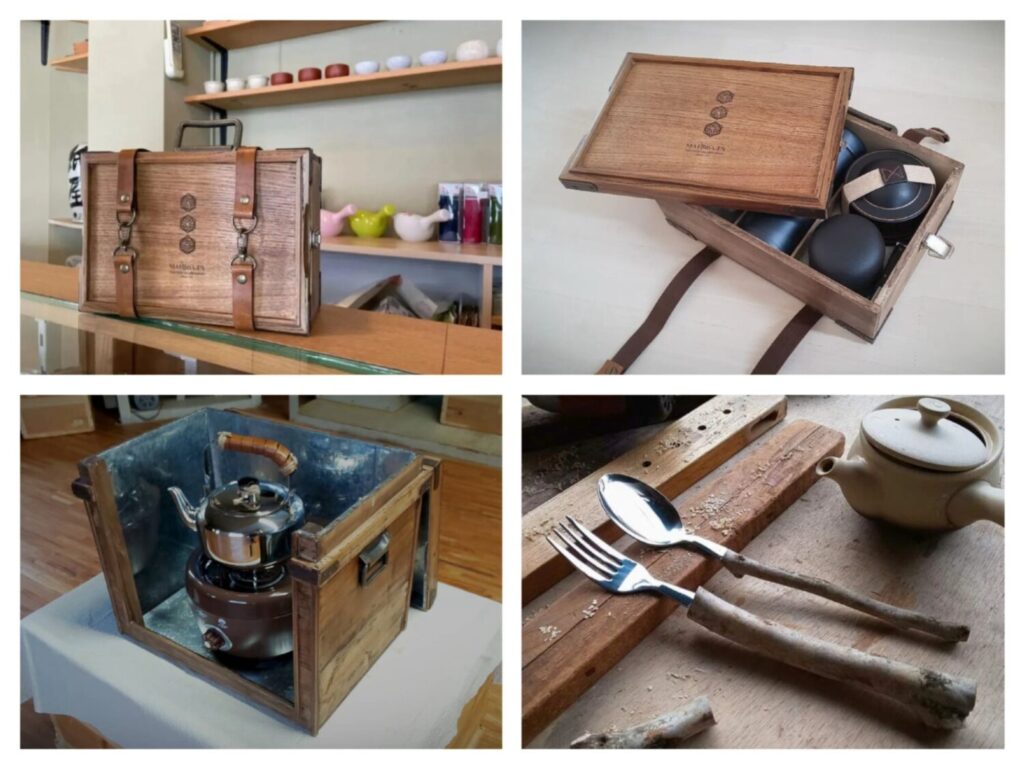

他にも、アウトドアでも使える茶器セット、使わなくなった茶箱を改造したお茶サーバー、茎を使ったカトラリー作りなど、的場さんが手掛けたものは多岐にわたります。

組み合わせることで新たな価値を見出し、お茶の可能性を最大限に引き出す的場園。

社会に与えるインパクトとワクワク感を忘れない取り組みから今後も目が離せません。

日本茶のこれから、10年後を見据えて

お茶の魅力を届けるために様々な取り組みを行っている的場さん。

最後に、そんな的場さんが見据える10年後を、どんな風に思い描いているのか尋ねました。

「今ある、大切なものをどうやってこのまま残していくかを考え、“お茶をちゃんと作り続けられる体制を維持すること“を念頭において準備しています。

新しい商品開発、販路とかそういったものの拡大よりも、どうやって今ある美味しいお茶、お茶の面白さ、深い文化を10年後まで残せるかが大事だと思っています」

「伝統産業であるからこそ、守り続ける部分と、時代に沿って変えていくべきものがある。大切なのはそれを混同しないこと」と最後にお話ししてくださった的場さん。

日本茶の文化を次世代へ継承するという強い信念を抱きながら、これからも挑戦は続いていきます。

的場園

住 所:埼玉県入間市南峯68

電 話:04-2936-0615

オンラインショップ https://matobaen.base.shop/

※今回ご紹介した商品やその他の商品の詳細はオンラインショップからご確認ください。

※詳細は直接お問合せをお願いいたします。