前編では、新大ダブルホーム広報部(以下、新大DH広報部)の皆さんに紹介いただいた新潟県の栃尾と阿賀町の魅力をお届けしました。

後編では、新潟大学のダブルホームの活動内容について詳しく紹介します。

本記事を作成するにあたり、新大DH広報部の長澤広瀬さん・籾山愛夢実さん・番場文音さん(以下、長澤・籾山・番場)と、ダブルホーム支援室を担当している大橋慎太郎准教授・樋口健准教授・櫻井典子准教授(以下、大橋・樋口・櫻井)に取材させていただきました。

ダブルホームとはどんな活動なのか、どのような目的を持って取り組んでいるのか、学生・教員の両視点から明らかにした記事となっていますので、ぜひご覧ください。

ダブルホームとは|もう一つのふるさと創生のカタチ

ーまずは「ダブルホーム」について教えてください。

(長澤)ダブルホームとは、正解のない地域課題に対して学生・教員・職員がチーム一丸になって取り組む、新潟大学独自のプログラムです。各人が担当ホーム(地域)を持ち、その地域に暮らす方々の想いに向き合いながら「自分たちに何ができるか」をチームで計画・実践する活動をしています。

(籾山)私たちは大学で選考する学部・学科を「第一のホーム」と捉えています。「ダブルホーム」は選考の枠を超えて集まる“もう一つの拠点”であることから付けられた名称です。

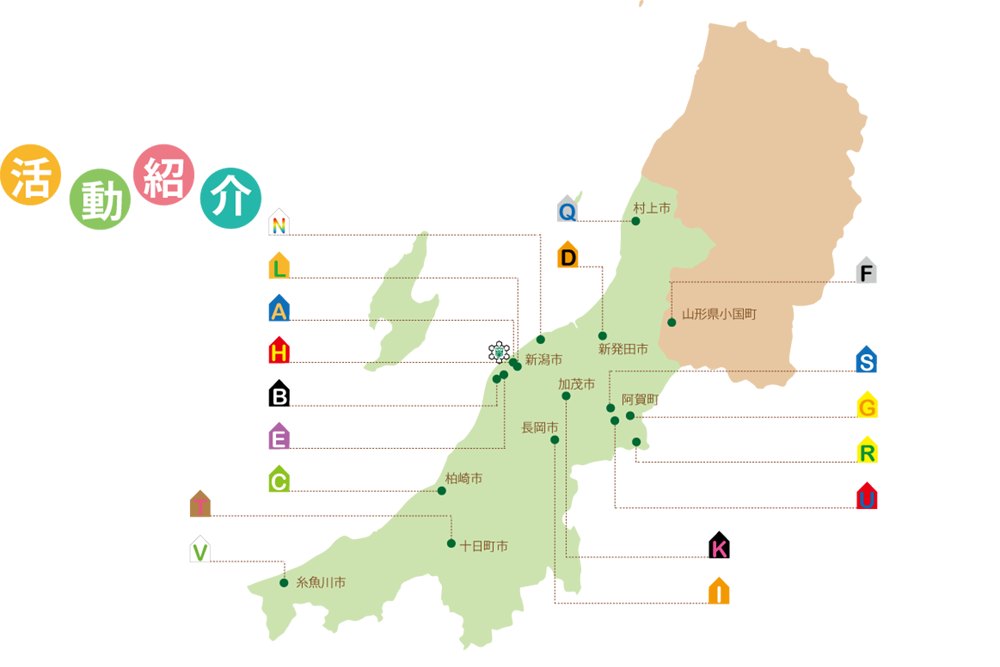

(番場)ダブルホームは新潟17地域と山形1地域の計18ホームを拠点に活動しており、担当ホームは各自の希望が考慮されます。志望理由は「ホームの先輩が優しかった」や「地域の雰囲気に惹かれた」など、人によってさまざまです。

ー18もの活動ホームが存在するのですね。皆さんが担当しているホームはどこですか?

(長澤)栃尾地区を拠点に活動する「Iホーム」を担当しています。栃尾は上杉謙信公が旗揚げをした偉人の地です。栃尾城跡があったり、幼少期に過ごしたと言われている秋葉神社があったり、謙信公にゆかりのある建物が多く集まっている歴史的な町です。

(籾山)阿賀町豊実地区を拠点に活動する「Gホーム」を担当しています。阿賀町は2町2村が合併してできた町で、Gホームの活動拠点は阿賀町の中でも北東にあたる場所です。阿賀町豊実地区の魅力は森林や川など自然が豊かなところで、童心に帰って川遊びを楽しむこともあります。

(番場)阿賀町三川地区中ノ沢集落を拠点に活動する「Sホーム」を担当しています。籾山さんと同じ阿賀町を担当していますが、Sホームの活動拠点は北西にあたる場所です。三川地区の魅力は自然で溢れているところで、冬になると雪山散策を楽しめると聞いてSホームに興味を持ちました。

ー担当ホームではどのような活動をしていますか?

(長澤)栃尾名物のあぶらげを使った郷土料理の体験会を催したり、栃尾内で有名な栃尾祭りやとちお遊雪まつりに参加したりしています。また、灯籠を街の各所に置いて夜の町を彩るイベント「トチオノアカリ」に参加したこともあります。栃尾は繊維産業で栄えた町なので、糸を巻いて作った灯籠を置いているんですよ。他にも、保育園に訪問して園児と交流を深める活動にも従事してきました。

(籾山)Gホームの活動の中で一番大きな行事はキャンドルナイトです。今年度は集落にあるお寺を借りて、明かりを灯したお寺の中で地域の方と親睦を深める会を催しました。他にも、笹団子作りにも挑戦しています。自分たちの手で採取した笹を一年間乾燥させて、翌年の4月に笹団子を手作りしました。「春の山菜まつり」という阿賀町のイベントで販売したところ、ありがたいことに完売するほど好評をいただきました。

(番場)10月に行われる地域の行事で使うしめ縄作りのお手伝いをしたり、2月に行われる「さいの神」で使用する物を準備したりする活動をしています。「さいの神」とは無病息災や五穀豊穣を願う、地域に根付いた阿賀町の伝統行事です。今年は大雪の影響で中止となってしまったのですが、例年は裏五頭山荘に宿泊し、1日目は「さいの神」に参加、2日目には雪山を散策する活動も行っています。

ダブルホームの魅力|教員の皆さまに尋ねてみる

ー教員の皆さまから見た「ダブルホーム」の魅力は何だとお考えですか?

(大橋)人として大きく成長できるところだと思います。私は「Tホーム」の教員を務めておりますが、さまざまな学生を見守ってきた上で感じるのは、社会に出る前にもかかわらず、大人とのコミュニケーションや距離感の取り方が上手な学生が多いということです。ダブルホームの活動を通して表情や言葉、表現力が磨かれていくことで、学生として大きく成長するだけでなく、人としての幅も大きくなっているのだろうと感じます。

(樋口)強制力のないところだと思います。私は「Kホーム」の教員を務めておりますが、ダブルホームの活動で私(教員)が口出しすることはありません。ホームの仲間同士で協議・計画・実施するので、基本的には自分たちだけの力でやり遂げていくわけです。自由で愛情に満ちた空間で活動できているからこそ“心地よさ”が生まれ、それが地域の方たちにも伝染していくことで、良い循環が生まれていると感じます。

(櫻井)秘めていた魅力が開花するところだと思います。私はダブルホーム全体の調整役を務めておりますが、さまざまな学生を見守ってきた中で「こんな一面があったんだ」と気付く瞬間が一番嬉しいです。実際に、寡黙だった子がよく笑うようになったので詳しく話を聞いてみると、実は生徒会長をやっていた経験があると聞いて驚きました。仲間や地域の方と関わる中で秘めていた魅力が引き出される。ダブルホームにはそんな魅力があると思います。

ー“学生が関わる”ことで得られる良い影響は何でしょうか?

(大橋)地域に活気が生まれることだと思います。Tホームの活動地域は高齢の方が多い町なのですが「学生たちが来てくれるだけで元気をもらえる」という声を多く聞きます。むしろ私たちの方がお世話になっているのですが、学生の存在が少しでも地域の力になっているのであれば何よりです。だからこそ、学生たちにはもっと自分たちの力が地域の力になっていることを実感していただきたいですし、活動を通してでしか高められない自己肯定感を大事にして欲しいと思います。

(樋口)学生が持つ“誠実さ”が、地域の大人たちに良い刺激を与えていると思います。大人だけで議論すると揉めてしまう話も、学生が議論に入ると誠実さが触媒になって、大人たちも真剣に向き合ってくれるようになるのです。その結果、町づくりに大きな影響を与えていると感じます。普段は寡黙な農家のおじいちゃんも、学生がワークショップを主催するとファシリテーションになって気持ちよく喋ってくれます。「今日はいい話ができたよ」と言って満足した表情を浮かべながら帰っていかれる姿が印象的です。

(櫻井)学生らしい自由な発想力と行動力が地域に大きな影響を与えていると思います。ダブルホームの全体イベントであるシンポジウムに出席したときのことです。学生たちが「自分たちは地域のために何ができるんだろう?」と真剣に話し合っていた姿がとても印象的で、私はその姿を見たとき「日本の将来は明るいだろう」と期待を持てました。地域の方々にとっても、町のことを真剣に考えてくれている若者がいることは心強いのではないでしょうか。

ー学生が主体性を持って活動に取り組めるように気をつけていることがあれば教えてください。

(大橋)安全性に気をつけています。学生が過ごしてきた時代と地域の方々が過ごしてきた時代は違うので、考え方にギャップが生まれるのは仕方ありません。ただ、そのギャップがお互いを傷つけてしまう要素にならないよう、柔軟な対応力を持つ大切さを伝えていたり、何かあったときの相談窓口として学生たちをサポートしたりしています。

(樋口)ブレーキとアクセルの調整に気をつけています。学生の中には「失敗したらどうしよう」と心にブレーキをかける子もいるのですが、もっと伸び伸び活動してみたらどうかと背中を押してあげる場面が多いです。反対に「これに挑戦してみたい」と発言した学生には、議論の合いの手に入って学生の想いにアクセルをかけるお手伝いをしています。

(櫻井)口を挟み過ぎないように気をつけています。ダブルホームは学生主体の活動なので、基本的には学生からアイデアが出てくるのを待つようにしています。現実的ではない計画を練っている場合は一声かけますが、そのさじ加減はやはり難しいですね。ただ、ダブルホームは“学生ファースト”な活動であることは常に念頭に置いて進めています。

ダブルホームの展望|キーワードは「横のつながり」

ーダブルホームの存在・魅力がもっと多くの方に広まって欲しいと感じました!

(長澤)ダブルホームはOB・OGとの関わりが深いため、就職活動の体験談を聞かせてもらう機会があります。その際、多くのOB・OGが口を揃えて言うのが「面接でダブルホームについて質問されると、説明に1分ほどかかってしまう」ということ。これは、ダブルホームの認知が足りていないため起きている現象だと感じます。

(籾山)ホームごとにSNSを活用する取り組みはありましたが、ダブルホーム全体として発信を行ったことはありませんでした。その状況を踏まえ「学生がもっと主体的にダブルホームの活動を発信していこう!」という想いのもと、2025年3月に広報部を立ち上げました。

ー「新大DH広報部」として目指している目標はありますか?

(番場)まずは、ホームごとに差が出ている広報活動の差を埋めていきたいと思います。現在は広報部のメンバーと交流の深いホームに協力を仰ぎながら、なんとかFacebookに記事を投稿している状況です。このままでは情報発信に偏りが出てしまうので、改善していきたいと考えています。また、新潟県内でのダブルホームの認知度も高めていきたいです。就職活動の面接で「ダブルホームの活動をしていました」と言った際、説明に1分かけなくても分かってくれる人を一人でも多く増やしていきたいです。

ー広報部の発足により益々の活躍が期待されるダブルホーム。最後に今後の展望があれば教えてください!

(長澤)ホーム間の横のつながりをさらに強化していきたいです。人手面においても規模面においても、一つのホームで出来ることには限りがあると感じます。「3人よれば文殊の知恵」という言葉の通り、人が多く集まるからこそ生まれる絆やアイデア、新しい風を大切にしていきたいです。そのためにも、まずは環境の整備に注力したいと思います。

(籾山)阿賀町を活動拠点にする4つのホームで一つの活動地域に行き、阿賀町全体の役に立つことをしていきたいです。阿賀町の方からも「ホームに縛られなくても連絡をくれたら相談に乗るよ」と言っていただけたので、自分自身が活動地域に囚われすぎず、阿賀町のためになることなら積極的に取り組みたいと思います。また、阿賀町内でのダブルホームの認知を広げて、もっと深い交流ができる未来を目指したいです。

(番場)各ホームの魅力を五感で感じられるようにしていきたいです。ダブルホームの年間行事の中に説明会や報告会がありますが、言葉だけで町の魅力を伝えるのは難しいと感じています。そのためにも、長澤さんと籾山さんもおっしゃっていた通り、横のつながりを強化して別のホームの活動にも参加出来る環境を作っていきたいです。特に、各ホーム長のつながりを強化することが実現への鍵になると信じています。

取材を終えて

地域活動、地域創生、地域振興……。

これらに取り組む行政・企業は多く存在し、地域が今より少しでも良くなれば活動自体は成功だと思っていました。

しかし、ダブルホームの学生・教員の皆さまのお話を聞いて、考えが一新されたように思います。

地域の方にとっては「何をしてもらうか」より「誰にしてもらうか」が大事だということ。

学生の皆さまの誠実さや素直さ、教員の皆さまの広い視点、その両方が合わさり地域に確かな変化と信頼を生み出しているのだと実感しました。

地域活動に取り組む大学は日本国内に多数存在するようですが、学生と教員が一丸となって取り組んでいるのは「新潟大学ダブルホーム」だけとのこと。

まさに“唯一無二”の活動を行っているダブルホームの皆さん。

広報活動の強化で、今後さらに注目されていくのが楽しみです。

ダブルホームの今後のご活躍を応援しております!