福島県相馬市の山あいに、静かにたたずむ旧・玉野小学校。

かつて子どもたちの笑い声が響いていたこの校舎は、いま「玉野アセンド蒸留所」として、新たな歩みを始めている。

給食室だった場所には蒸留器が並び、ほんのりと甘く香ばしい香りが漂っている。季節のうつろいを感じられる自然の中で、ウイスキー造りという新しい挑戦が始まった。

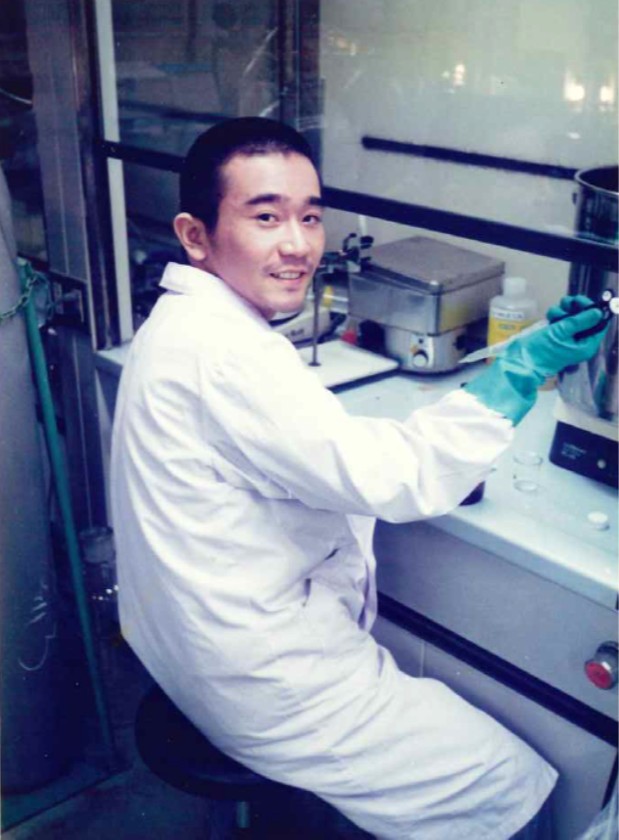

この新たな挑戦を牽引するのは、蒸留所の責任者を務める渡邉暁人さん(株式会社CTIアセンド取締役)である。今回は、渡邉さんにウイスキー造りにかける熱い思いを伺った。

ウイスキー造りの原点にあるもの

渡邉さんがウイスキー造りに挑む道のりには、阪神・淡路大震災での経験と、幼い頃からの強い好奇心が深く関わる。高校3年生で震災を経験し、日常が一変する様子を目の当たりにしたことで「将来は災害復興やインフラ整備に関わる仕事をしたい」と漠然とした思いを抱くようになる。

一方で、幼い頃から生物学、特に微生物や遺伝子といった目に見えない世界に強く惹かれていた渡邉さん。大学ではその興味を活かし、微生物の活動が重要な役割を果たす「下水道」の分野を専攻した。

大学院では下水処理に関わる微生物の研究に取り組み、卒業後は建設コンサルタント会社に入社。下水道の計画や国の政策立案など、社会インフラの整備に携わりながらキャリアを積んできた。

下水道×食の取り組みから広がった可能性

渡邉さんがウイスキー造りの道へと歩み出すきっかけの一つとなったのが、「BISTRO下水道」と呼ばれる国土交通省のモデル事業である。この取り組みは、下水処理の過程で出る汚泥を肥料として農作物を育てたり、処理後の再生水を使って米作りや海苔の養殖を行ったりする「下水道と食の融合」を目指したものだ。渡邉さんはこの事業で、普及推進戦略検討を担当し、実証実験にも関わっていた。

検討業務の中で、渡邉さんは下水汚泥を原料とした肥料を使った作物の栽培試験を実施。農業分野との接点を持ったことで、単なるコンサルティング業務では得られない現場の課題や可能性を体感することになった。

当初は委託先の会社が主導する形で始まったこの取り組みだったが、下水汚泥肥料の活用は次第に広がりを見せていった。野菜づくりや花の栽培など、様々な場面でこの肥料が使われるようになり、関係者の間でも注目を集めていったのだ。

そして、渡邊さんは東日本大震災の原発事故の影響で地力を失った福島の農地に、この肥料を活用できないかと考えるようになっていった。

自分たちでもやってみようじゃないか

福島県からの委託を受けていた実証実験だったが、社内からこんな声が上がりはじめる。

「委託事業で終わらせず、実際に自分たちでやってみようじゃないか」

その声は次第に社内で高まり、事業化に向けて議論が交わされ、栽培する作物についての検討が進められた。そして、議論の末に選ばれたのが「子実用トウモロコシ」だった。米の消費が減るなか、トウモロコシは機械化がしやすく、大規模な農地での栽培にも適している。

しかし、飼料用としてそのまま出荷しても十分な収益は見込めない。そこで、「作る」だけでなく「いかに価値を付加し、どのように届けるか」という視点で議論が交わされた。

その結果、加工・流通・販売までを一貫して手がける「6次産業化」へと舵を切ることとなった。

とうもろこしからウイスキーへ

6次産業化にあたり、子実用トウモロコシの加工品を何にするかについて議論が交わされる中、渡邉さんの脳裏に浮かんだのはウイスキーであった。

「とうもろこしを原料にして、大好きなウイスキーを自分たちで造ることはできないか」と、ひらめいたという。

渡邉さんは、自他ともに認めるウイスキー愛好家であり、大学時代にその味わいと香りの奥深さに強く惹かれたという。お酒を楽しむことで、内向的だった性格にも変化が現れ、アトピー性皮膚炎に悩まされていた身体にもよい兆しが見られた。

加えて、大学で学んだ微生物の知識や制御技術は、ウイスキー造りに欠かせない要素でもある。これまで培ってきた微生物工学の知識、バイオマス資源を活かす技術、そして震災復興への強い想い。

そこに趣味としてのウイスキー愛が重なったことで、「自分たちの手でウイスキーを造る」という発想は、ごく自然な流れであった。

こうして、建設コンサルタント会社の社内ベンチャーとして「株式会社CTIアセンド」が設立された。渡邉さんは親会社からの出向という形で取締役に就任し、家族とともに東京から福島へと移住した。

旧・玉野小学校との出会い

ウイスキー造りの事業が本格的に動き出した頃、渡邉さんは福島県に候補地の相談を持ちかけた。県の担当者から複数の地域が提案され、そのひとつが福島県相馬市。市の職員が視察に同行してくれることとなった。市の職員と農地を視察するなか、渡邉さんの目に留まったのは、緑に囲まれた一棟の立派な校舎であった。

「こんな立派な校舎があるんですね」と職員に声をかけると、「実はすでに廃校になっていて、現在は活用方法を検討しているところです」と返ってきた。

そのとき、渡邉さんの口から思わずこぼれたのが「じゃあ、ここをウイスキー工場にするのはどうでしょうか?」という一言であった。

何気ない提案ではあったが、それが後の大きな転機となった。

その後の調査で、この地がウイスキー造りに適していることが次々と明らかになった。山からの伏流水が地下に流れ込み、水質はきわめて良好。水道水としてそのまま使えるほどの清らかさであり、ウイスキーに欠かせない「良い水」が豊富にあった。

さらに、周囲には農地が広がり、製造設備を設置するスペースも十分に確保できる。冷涼で寒暖差のある気候や、東北中央自動車道の整備による物流面の利便性も含め、条件は申し分なかった。

こうした条件が揃っていたことから、旧・玉野小学校に蒸留所をつくることが正式に決まった。

名前に込めた想い

その後、地域の理解と協力を得るために、渡邉さんは地元住民を対象に事業説明会を開催し、ていねいに対話を重ねていった。

そして、計画の進行にあわせて蒸留所の名称も検討されることに。舞台は相馬市玉野地区、運営は渡邉さんが取締役を務める「CTIアセンド」。この2つの要素を掛け合わせ、「玉野アセンド蒸留所」という名が誕生した。

「アセンド(ASCEND)」には「上昇する」「登っていく」といった意味がある。この名前には、玉野の地に根を張り、地域とともに少しずつ成長していきたいという願いが込められている。

1年目は試練の連続

2023年春、ウイスキー造りが本格始動。しかし、1年目から順調とはいかなかった。ウイスキーの原料となるトウモロコシを自分たちの手で育てるため、まずはかつての水田を畑に変えるところから始めたが、作業は難航する。この地域(福島県玉野地区)では、ゴールデンウィーク前後に作付けするのが一般的だが、春先の雪の影響で工事は大幅に遅延。

一部の畑ではかろうじて種まきができたものの、間に合わなかった畑では梅雨明け後の7月になってしまったという。さらに、収穫後に「乾燥させる」という工程があり、熟す時期が遅れると乾燥が進まず、刈り取りの時期になると朝露が降り、穂が乾きにくくなるなど、スケジュールが次々と後ろ倒しになった。

さらに蒸留所を襲ったのが、相馬の厳しい冬である。氷点下まで気温が下がることが日常茶飯事のこの地域で、蒸留に使う水道管が凍結し、設備が一時停止するトラブルも発生した。配管が凍結してしまうと、蒸留に欠かせない水が使えなくなり、すべての工程が止まってしまう。この事態を受けて、保温材の設置など緊急の対応を行ったところ、予想外の出費となった。

「1年目は、文字通り『試練の連続』でした。まずはなんとかやり遂げることが目標でした」と、当時を振り返りながら渡邉さんは苦笑いする。

しかし、この試練から得た知見を活かし、2年目は作付計画を改善。

発芽率も向上し、収量は前年の倍になったという。農業の厳しさとともに、土や水と向き合う楽しさをスタッフ一同が実感しているそうだ。こうした日々の積み重ねが、唯一無二のウイスキー造りを支えている。

土からのウイスキーを造りたい

玉野アセンド蒸留所が目指しているのは、「土からのウイスキー造り」だ。

ただウイスキーを造るだけでなく、その原料となるトウモロコシ、さらにはそれを育てる土づくりから、自分たちの手で取り組んでいるのである。

だが、こだわりはそれだけに留まらない。ウイスキーに使用するモルト(大麦麦芽)も輸入品ではなく、茨城県産の国産麦芽を使用するという徹底ぶりである。

下水汚泥肥料を使うことで土の質が向上し、質の高いトウモロコシが育つようになったという。渡邉氏が長年取り組んできた微生物の研究と農業の知見が、こうしてウイスキー造りに活かされ、実を結んでいる。

ウイスキー誕生を待ちわびる声

改修された元・給食室には、2024年春にピカピカの蒸留器が搬入され、今も静かに稼働中である。

校舎内も蒸留所として使いやすいようリノベーションが進められ、かつての学び舎が新たな役割を担い、地域資源として息を吹き返している。

地元の人からも「いつ販売するの?」と期待の声が寄せられ、相馬市や福島市など、近隣のバーや飲食店からも問い合わせがあるという。

今後は試飲イベントやウイスキーフェスへの出展も予定しており、販売開始は2026年夏以降を見込んでいるそうだ。

「感動するウイスキー」を届けたい!

玉野アセンド蒸留所が掲げる挑戦のひとつに、「感動するウイスキー造り」がある。

この言葉の背景には、渡邉さんの強い信念と、蒸留所としての明確なコンセプトが込められている。

「私たちのウイスキー造りを応援してくださる方々に、ぜひ届けたいという想いがある。きっと、そうした方々も、それぞれの現場で挑戦を続けている方たちだと思うんです」

「飲んで癒されて『よし、また明日も頑張ろう』と思ってもらえるようなウイスキーを目指している。まずは、口当たりのやさしいウイスキーを、ていねいに造っていきたいと考えています」と渡邉さんは語ってくれた。

「下水道技術」「微生物への探究心」「ウイスキー愛」、そして「震災での体験」と「復興への想い」。 これまで積み重ねてきたすべてが交わり、福島の地で新たな物語が静かに動き始めている。

渡邉さんの歩みと想いを映した原酒は、蒸留所の片隅に眠るワイン樽の中で静かに時を刻んでいる。 その一滴が、やがて誰かの心に沁みわたる日を待ち続けているのである。

玉野アセンド蒸留所と渡邉さんの挑戦は、これからも続いていく。