「豆腐のような教師」という独自のモットーを掲げ、理想の教師像を追求してきた米子市立福生東小学校長・西村健吾さん。

教諭から教育委員会勤務、校長へと立場が変わる中で、成果を自ら出す喜びから、部下や教員を支え、成長を見守る喜びへと価値観も変化。地域に根ざした教育活動や学びの場づくりにも尽力し、柔軟さと厳しさを兼ね備えた人材育成の実践について、前編でお伺いしました。

後編では、学校における人材育成や西村さんのご著書について詳しく伺います。

校長通信・言葉がけから生まれる関係性の築き方

教員時代から、ありきたりの褒め言葉(=評価)ではなく、ありきたりの学級の日記でもない、クラスづくりの “ 核 ” となる学級通信を心がけてきた西村さん。そのためには確かな見取りと、子どもの心をずばっと射抜く言葉がけが欠かせないといいます。

西村さんが校長職となった今でも、変わらず大切な学校経営の 大きな“ 核 ” のひとつとなっているのだそうです。

教員時代から現職まで続けられている「通信」「言葉がけ」。これらの目的についてお聞きしました。

先輩管理職から学んだ「校長通信」発行

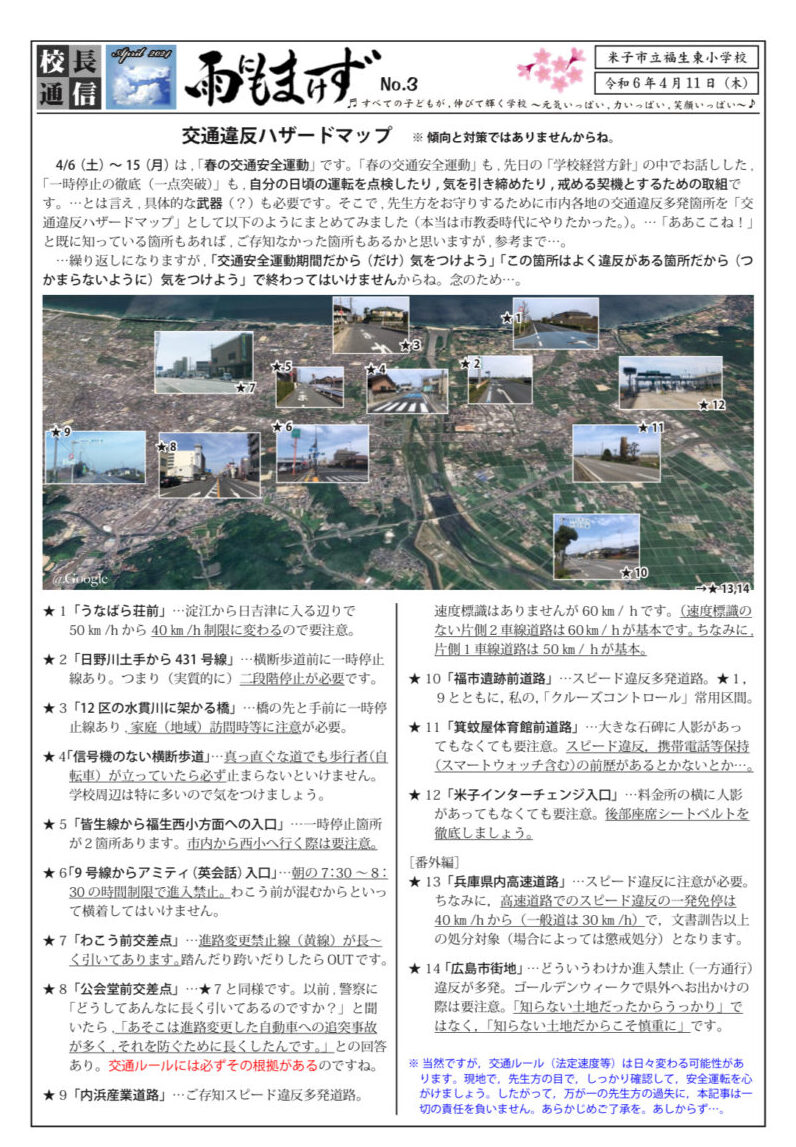

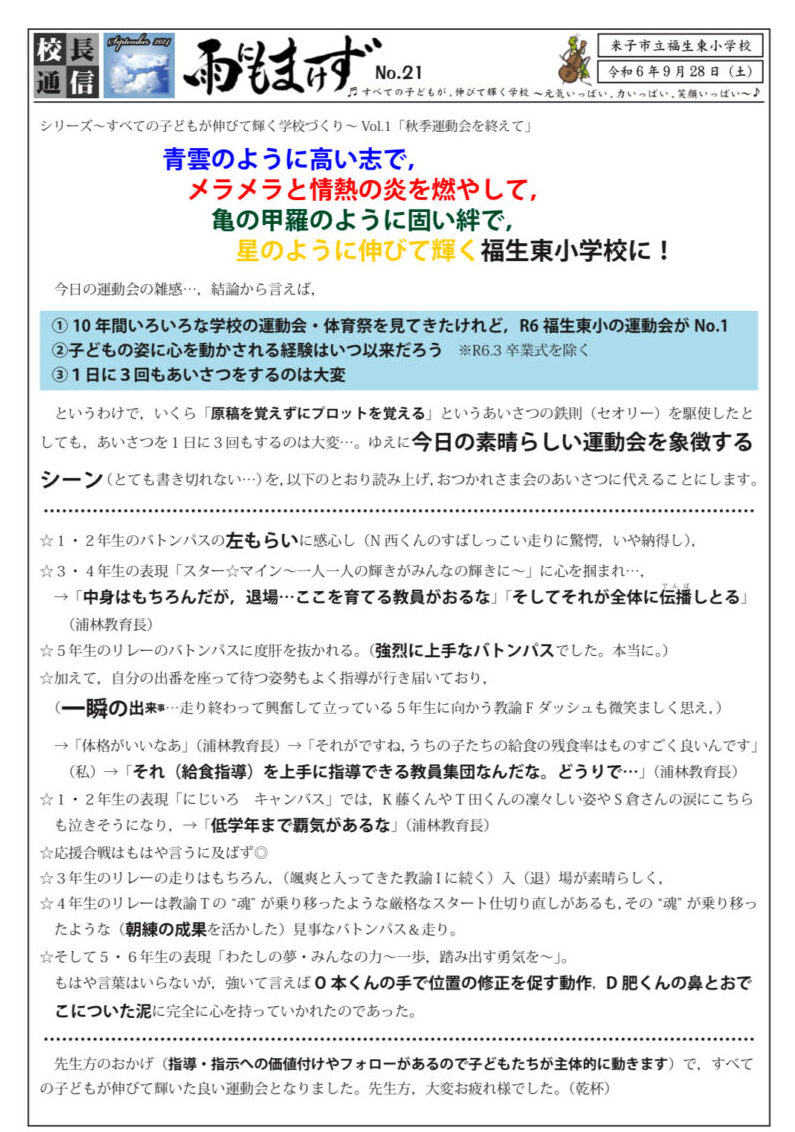

校長になってからも、職員への指導事項を年間約50号ほど校長通信として発行しています。

これは尊敬する管理職の方々から教えていただいてきたことです。職員への指導事項をA4一枚にまとめて配付する。それをファイルに綴じておけば、のちに見返すこともできる。私もこれをやろうと思ったわけです。

通信にナンバリングし、後から見やすくする工夫をすることで、必要な時に見返してもらえるように…。そんな校長通信が書けたらと思い日々発行しています。

校長通信を通して職員へ伝えたい内容とは?

単なる事務連絡や学校日記のような内容ではなく、先生方の成長に資するような内容を心がけています。

教育委員会での10年の経験を活かし、「こんなことまで教えてくれるんですか?」と思われるような情報も含めています。

通信の中でも「豆腐のような教師」は意識しています。校長通信もその号によって「四角さ(厳しさ)」だったり「面白さ(柔らかさ)」だったり…。または、「四角さ」を「面白さ」で包んだりなど…。これらのバランスを取りながら、伝えるよう工夫しています。

校長通信は、電子データで配信していますが、それを印刷してファイルに綴じて保管してくれている職員がいると、やはり嬉しく感じますね。

職員への言葉がけをする上で心がけること

ーーー指摘せざるを得ない場面や叱る必要がある場面では、どのように対応されていますか

基本的に私は叱る(説諭する)役にならないようにしています。

9割以上叱る役割は教頭に任せ、それでも対応が難しい場合には校長として出ていきます。いつもにこにこしていて、職員が叱られた際も校長として「それは知ってるよ。次がんばればいいよ」というスタンスを取るようにしています。

どうしても叱らねばならない場面でも、その人のこれまでのよい点を褒めながら、今の課題を指摘するようにしています。「あなたらしくないね」と言ったような「枕」をつけることもします。また、その人の次のステップを見せながら今の課題を指摘することにより、単に叱るだけでなく成長を促す意図を伝えるようにしています。職員に「次の段階に導こうとしてくれているんだな」と自覚してもらえるように話しますね。

ユーモアで包み込んだり、褒めながら指摘したりする工夫もしています。上司から指摘をされたり注意を受けたりするというのは、それだけで相当へこむことですから。

教育現場で求められる学校リーダーの役割

2025年4月、明治図書より西村さんの著書『学校リーダーの人材育成術』が出版されました。

本書について、西村さんは次のように話しています。

教育委員会事務局の管理職時代から積み上げてきたロジックも踏まえつつ、校長としての学校のリーダー論を自身の体験を踏まえて記しています。

「学校リーダー」という言葉の響きから管理職向けと思われがちな本書ですが、「授業づくり」「生徒指導対応」「コンプライアンス」「仕事術」「再生」「報・連・相」「校務遂行力」など、全ての管理職が求める姿=理想の教師像をかなり意識して執筆しています。

『学校リーダーの人材育成術』の中で記されている、職員への言葉がけについてさらに詳しく伺いました。

鉛筆の芯を太くする指導、尖らせる指導

『学校リーダーの人材育成術』の中で西村さんは、職員の人材育成のひとつとして「鉛筆の芯を太くする育成」・「鉛筆の芯を尖らせる育成」を実践されており、本書の中で次のように解説しています。

前者は「肯定・受容」を旨とし,後者は「(ゆるやかな)否定・否認」を旨とした教育(言葉がけ)です。要するに,これら対を成す教師の態度・方針・具体的指導を,様々な状況にある子どもたち一人ひとりにアジャストしたり,出し入れしたりして施さなければ,全ての子どもを“最大限”成長させることはできないという教えです。そしてこのことは,職員の人材育成の勘所としても,深く心に留めておきたい哲学です。

西村健吾著,学校リーダーの人材育成術,明治図書,2025,p.24.

ーーー職員の「鉛筆の芯を尖らせる育成」のためにどのようなことを心がけていますか?

負荷をかける理由をその人自身に理解してもらうことが重要だと考えています。

例えば「あなたはフラッグシップ(旗艦・きかん)なんだよ」「先の世界を切り拓く役割がある」など、特別な役割を与えていることをメタ認知できるように伝えます。また、一人ひとりの状態をみて、鉛筆の芯が太くなった時に次の段階に進むための指導をすることで、人材を尖らせていきます。

父性と母性 管理職の「役割分担」

ーーー校長だけでなく、管理職全体で役割分担を担う感じになるのでしょうか

そうですね、基本的に私は「太くする」役割、つまり全体を励まし認める役割を担い、教頭がきめ細やかに指導して「尖らせる」役割を担っています。これは学校における父性と母性の使い分けのようなものです。

ただし、エース候補のような人材には校長自ら個別に声をかけることもあります。

育てる側と育つ側は「表裏一体」全ての教師へ読んでもらいたい本書

ーーーご著書について、どのような方に読んでほしいと思いますか?

本書は管理職目線で書いていますが、それを裏返すと理想の教師像になります。育てる側と育つ側は表裏一体ですから、管理職だけでなくすべての先生方に読んでいただきたいと思います。

今月末に発刊された新作「学校リーダーの人材育成術2」では「授業づくり」や「生徒指導対応」「仕事術」などについてより具体的に書いているので、そちらも参考にしていただければと思います。

管理職だけでなく、全ての教師に手に取ってもらいたいと話す西村さん。

教育関係者でない私自身にも共感できる部分が多く、リーダー論を学ぶことができる一冊でした。

今後の教育現場へ期待すること

「豆腐のような学校」にしていきたい

ーーー今後の教育現場に対して、どのような変化を望んでいますか?

ここ数年の学校はコロナ禍もあり、不登校やいじめも増え学校がどうも面白くない感じになってしまっています。また、このような社会背景を元にして多様な価値観を持つ子どもや保護者が増える中で、やはり「面白い学校」を作っていきたいと考えています。

保護者に対しても、「四角い(厳しい)」内容を柔らかさで包み込みながら伝えられるような学校を目指しています。それが最終的には子どもたちの幸せに繋がっていくと信じていますので。

面白い学校づくりのために、自分自身が「豆腐のような校長」でありたいと思いますし、そのためには「柔らかさ」や「面白さ」、「四角さ」の背景に、こまめな見取りや適切なアセスメントが必要だと。根源的なところを大切にしながら、これからも学校づくりに尽力していきたいと思います。

インタビューを終えて

前編・後編にわたり、現役校長である西村健吾さんに学校リーダー論や人材育成についてお話をお伺いしました。

お話をお伺いする中で、人材=宝だと再認識しました。ただ人だけが補われればよいのではなく、教育の目的を果たすためには、然るべき方法で育成することが欠かせないということを改めて実感しました。

教育現場でも、民間企業でも同じであろう人材育成の重要な観点を知ったインタビュー。小学校で人材育成に力を注ぐ校長先生の取り組みは、最終的に「子どものため」に繋がっていくのですね。

教育の目的とは?を改めて考えることができた、今回のインタビューでした。

西村健吾さん、ありがとうございました。