縄文遺跡と聞くと、東北地方などの広々とした光景を思い浮かべないでしょうか。

意外にも東京をはじめとする関東地方にも多く点在し、都内では東京タワーや上野恩賜公園といった誰もが知る場所にも縄文遺跡が確認されています。

今回はオシャレな街として知られる渋谷区代々木の「代々木八幡宮」境内にある、「代々木八幡遺跡」をご紹介します。

駅から徒歩5分の縄文遺跡

最寄り駅は、小田急「代々木八幡駅」、または東京メトロ千代田線「代々木公園駅」。

駅前から見える立体交差の手前左の階段を上り、交通量の多い山手通りへと出ます。

山手通りを右手(甲州街道方面)へ歩くこと約5分、うっそうとした緑が見えてきたらそこが縄文遺跡のある「代々木八幡宮」です。

「代々木八幡宮」は鎌倉時代の初期(1212年)に、源頼家に由縁のある武士、荒井外記智明(あらいげきともあきら)によって創建されました。

以来「厄除開運」の神様として、また近年ではパワースポットとしても知られ、常に参拝者の姿が見られます。

急な石段を上っていくと、あっという間に樹木に包まれ、街の喧騒が遠くに感じられます。

渋谷区でありながら野鳥の声も聞こえ、まさに都会のオアシスと言えるようです。

ここに縄文人が住んでいた

二の鳥居をくぐって石畳を少し進むと、左手に竪穴住居が見えてきます。

ここが「代々木八幡遺跡」です。1950年(昭和25年)に境内で発掘調査が行われ、縄文時代の竪穴住居跡や縄文土器などが発見されました。

この竪穴住居は、そこに残っていた当時の住居跡から推定され復元されたものです。

今から約5000年前・縄文時代の中期頃、この場所は近くに小川が流れる小高い丘にあり、縄文人たちが集落を作って暮らしていました。

竪穴住居は土を掘りこんで柱をたてた構造で、いわば半地下のように床が地面より下にあります。そのため外気の影響を受けにくく、比較的安定した室温が保てたと考えられています。

夏は涼しく、冬は暖かく過ごすための工夫がされていたようです。

縄文人と出土したもの

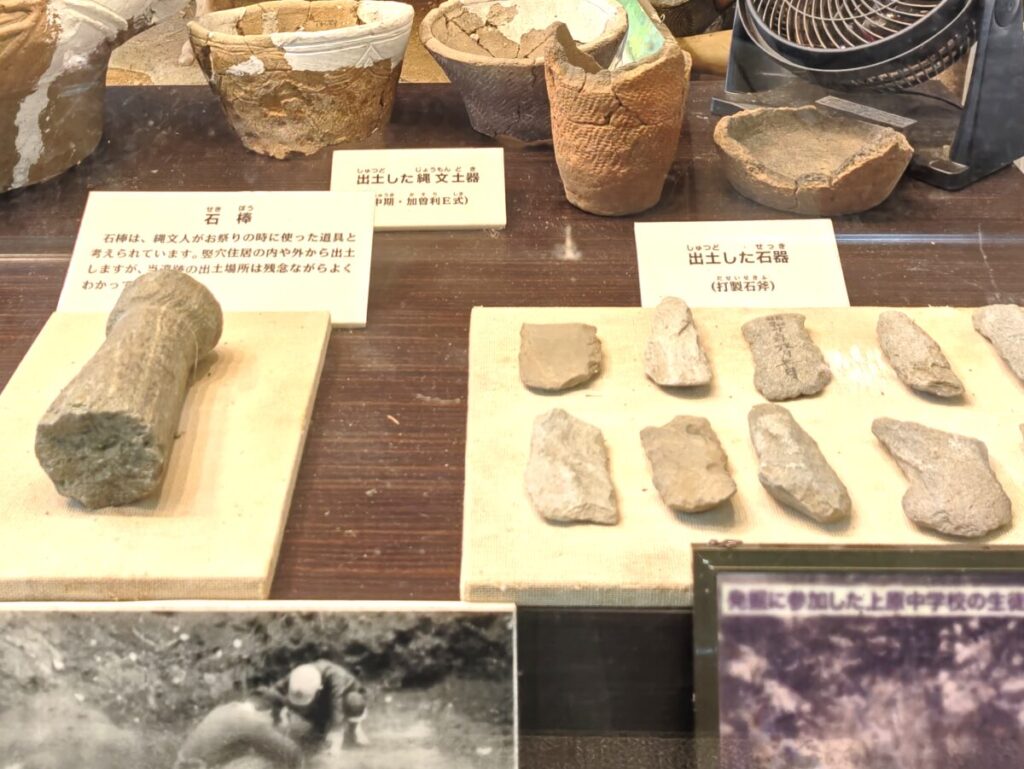

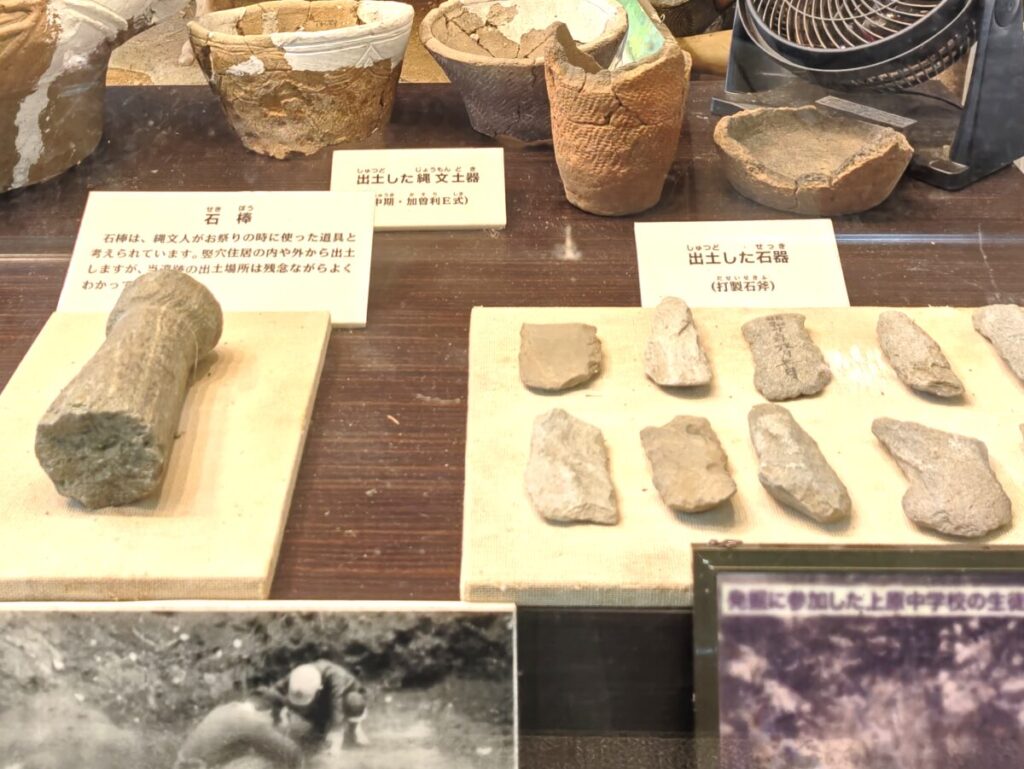

境内にはガラス張りの小さな陳列館があり、この遺跡から発掘された遺物の一部が展示されています。

ちょっとシュールな縄文人!男性は狩りに行く時のスタイル、女性は縄文土器を作る様子を表しているようです。

当時を想像した絵画もあり、縄文時代の生活が少し分かるような気がしてきます。

発掘時の写真と共に、縄文土器や石器などが並んでいます。

右の「石器」は木の棒に括り付けて、斧のような道具として使われました。縄文時代には金属がなかったので、このような石が金属の代わりをしていました。

左の「石棒」は男性器をかたどったもので、祭祀の時に使った「祈りの道具」であると考えられています。当時は祭祀などが活発に行われていたため、その時に使う道具が多く作られました。

このヘビの顔のようなものが付いている縄文土器は、下部を打ち欠き、上部を「炉」として使っていたものです。

このような装飾を施した縄文土器は、約5000年前の長野・山梨県~関東を中心に大流行しました。

神様に会いにきたら…

訪れたのは週末の午前中。まだ参拝者も少なく、ゆっくりとお参りすることができました。

ウオーキングをする人たちも見られ、地域の憩いの場にもなっているようです。

無人のおみくじ売場で「幸せ運ぶ 鳩みくじ」をひきました。お値段¥200。

鳩の色は7色あり、それぞれに祈願が込められています。

因みに白は「心願成就・幸福到来」。

縄文遺跡を訪ねてみませんか

常に人々で賑わう渋谷区において、自然を感じながら気軽に訪ねられる「代々木八幡遺跡」は貴重な存在と言えるようです。

心地よい秋の風を感じながら、かつてこの渋谷で暮らしていた人たちに思いを寄せる…いつもとは違ったお散歩を楽しまれてはいかがでしょうか。

基本情報

代々木八幡遺跡(代々木八幡宮) 住所:渋谷区代々木5-1-1

小田急線「代々木八幡駅」より徒歩5分

東京メトロ千代田線「代々木公園駅」代々木上原寄り出口より徒歩5分