「ヤーーー!メ~~~~~ン!!」

兵庫県姫路市の置塩公民館から、建物が揺れそうなほどの大きな声が聞こえてきました。ここでは『置塩剣友会』に所属する6名の子どもたちが元気いっぱいに剣道の稽古に取り組んでいます。

置塩剣友会は約50年の歴史ある道場ですが、現在の会員は小学生以下6名のみ。そのなかに発達特性のある子どももいます。

発達特性のある子どもを指導するのは、発達支援剣道家として活動している佐藤雅哉さん。

佐藤さんは『整体院つるぎ』の院長として勤務する傍ら、ボランティアで剣道指導に取り組んでいます。今回は、佐藤さんに発達支援剣道家として指導するようになったきっかけや具体的な取り組みについて詳しく伺いました。

『整体院つるぎ』については、下記の記事をご覧ください。

霧が晴れた!置塩剣友会との出合い

佐藤さんは小学校5年生のときに初めて竹刀を握り、コツコツと剣道に取り組んできました。社会人になってからも稽古を続け、現在は剣道四段です。

一方で、近年は仕事や子育てに追われて稽古のできない期間を過ごしていました。剣道を再開するきっかけとなったのは、息子さんが自閉症スペクトラム症の診断を受けたことだったといいます。

キャッチボールができない?診断結果にショック

「軽度の知的発達の遅れを伴う、自閉症スペクトラム症です」

佐藤さんが医師から告げられたのは、息子さんが3歳の頃のことでした。息子さんとキャッチボールを試みた際、ボールを投げることも、取ることも難しく、足でボールを蹴ることもうまくできなかったといいます。

困難を生じるのは、運動だけではありません。

「この子が将来、親がいなくなっても笑顔で生きていけるのかと心配でした。たとえば『細かい作業が苦手』『友達との距離感が近すぎる』『思い通りにならないと癇癪を起す』『集中力が続かない』など、日常生活においてさまざまな困難が生じていたのです」

佐藤さんは漠然とした不安を感じ、毎日胸を締めつけられていたと当時を振り返って語ります。

息子の成長に必要な要素が詰まっている剣道

息子さんの将来について思い悩んでいたとき、佐藤さんの脳裏に「剣道」の二文字が頭を過りました。

「自分が続けてきた剣道の中には、息子の成長に必要な要素がすべて詰まっています。これは、息子にとって大きな可能性になるかもしれないと、大発見をした気になりました」

剣道の稽古では、基本に則った動作が重要です。また、剣道着や剣道具を扱うには多くの紐を結ばなければなりません。さらに、稽古では相手との距離(間合い)を意識する必要があります。

佐藤さんは、剣道によって正しい姿勢で体幹を鍛えたり、相手との距離感を学んだりできると考えました。また、繰り返す型稽古で集中力や我慢を身につけられます。加えて、紐を結んだり道具を使うことで細かな作業にも自然と馴染むと考えました。

思わぬ壁が立ちはだかる

佐藤さんは早速息子さんと一緒に、近くの剣道教室で開催された体験入門に参加します。体験に伺った剣道教室は、20人以上の子どもたちが所属している、比較的大きな道場。受け入れてもらえることを信じて申し込んだとのこと。

しかし、現実は考えているほど甘くなかったようです。息子さんの不器用さを見た指導者から、ショッキングな一言を告げられました。

「その道場の指導者から『この子一人に指導者がつきっきりになる。私たちはボランティアなので、一人の子だけに時間をかけることはできません』と言われました。多くの指導者がいらっしゃる印象だったのですが……」

佐藤さんはショックを受けますが、決意は固く諦めることはありませんでした。ピンチはチャンス。何かほかの方法はないかと考えます。

「たまたま小学生の在籍が少ない剣道教室があったので、事情を話してみたところ、快く受け入れてくださいました」

これまで佐藤さんの目の前にあった濃く暗い霧が、一気に晴れ渡った瞬間です。佐藤さんは「息子が剣道に馴染めるよう、全力で支えようと決心しました」と語ってくれました。

「剣道あそび」の誕生

佐藤さんが考案したのは一般的な剣道指導ではなく「剣道あそび」というスタイルです。

剣道の稽古は一般的に竹刀を振る前に礼や構え、足さばきなどを学びます。基本の決まった形があり、型どおりに行わなければなりません。

一方で、佐藤さんの考案する「剣道あそび」は、無理に型にはめるのではなく、遊びのなかに「構える」「打つ」「声を出す」「礼をする」といった剣道の要素を自然に取り入れる方法です。遊びのなかに取り入れることで、楽しみながら自然と剣道の所作が身につきます。

佐藤さんが稽古方法に創意工夫を重ね続けたところ、思いがけないことが起きました。

「最初は息子だけのために取り組んでいたのですが、置塩剣友会に入会する子どもが増えてきた結果、どうしてもうまく通常の稽古になじめない子が出てきます。そこで、通常の稽古への参加が難しい子は私が引き受け、道場の一角で『剣道あそび』を行うようになりました」

「剣道あそび」を通じて剣道の稽古に慣れてきた子が「通常の稽古にも入れそうだ」と思えるようなら、希望に応じて本稽古に合流するとのこと。また、通常の稽古から「剣道あそび」に戻ることも問題ありません。

創意工夫の連続「剣道あそび」の内容とは?

佐藤さんに「剣道あそび」の具体的な方法を伺いました。

「剣道をきちんと指導されている道場の先生方が見たら、多分怒られるのではないかと思えるようなことをしています」

佐藤さんはいくつもの「剣道あそび」を考案しています。そのなかでも代表的な方法が、足さばきと竹刀の持ち方でしょう。

マーカーやラダーを使った足さばき

現在は足跡のマーカーを使用(右)(画像提供:佐藤さん)

剣道でもっとも多く使用する足さばきは、送り足です。送り足は通常の歩行とは異なり、基本的に左足が右足を追い越してはいけません。一方で、発達特性のある子どもは大股になったり左足が右足を追い越したりします。

そこで佐藤さんは、足跡のマーカーを使って、足の動かす位置を明確にしました。最初は100均ショップで購入したシリコン製の下敷きを使用していたそうですが、現在は足跡のマーカーを使用しています。

また、トレーニング用ラダーの使用も有効です。ラダーは1つずつ区切られているため、足を前に出し過ぎることがありません。曖昧な「どれくらい」が見た目で判断でき、遊び感覚で取り組めることが重要です。

竹刀に色を塗ってわかりやすく

佐藤さんは竹刀を持つ方法についても模索したと語ります。剣道の指導においては、道具を加工してはいけないという認識があるかもしれません。しかし佐藤さんはその常識を破り、竹刀を持つ部分(柄、つか)や弦(つる)の結び目に色を塗ってわかりやすく工夫しています。

「色を塗ったりしたら怒られるかもしれないと思いつつ試してみたのですが、効果がありました」と、佐藤さんは誇らし気です。

竹刀を持つ際には右手を前に、左手を後ろに持たなければいけませんが、逆に持ってしまう子どもも少なくありません。その点、「右手は青」「左手は赤」と決めておくだけで、間違いは少なくなります。

また、弦の結び目に色を塗ることで、竹刀の上下(刃と峰・物打ち)の認識も容易です。

「剣道って楽しい!」と思ってもらいたい

「子どもたちが『剣道って楽しい!』『もっと学びたい!』『もっと上手になりたい!』と思ってくれることを、一番に大切にしています。これが、今の私が名乗る『発達支援剣道家』としての原点です」

孔子の言葉「之を好む者は之を楽しむ者に如かず」のとおり、子どもたちは楽しみながら成長していくでしょう。

佐藤さんの取り組みは、『発達支援剣道家サトウ』のnoteにて詳しく執筆されています。佐藤さんが指導する子どもたちが、剣道に取り組み、人としても成長していく姿が目に浮かぶようです。

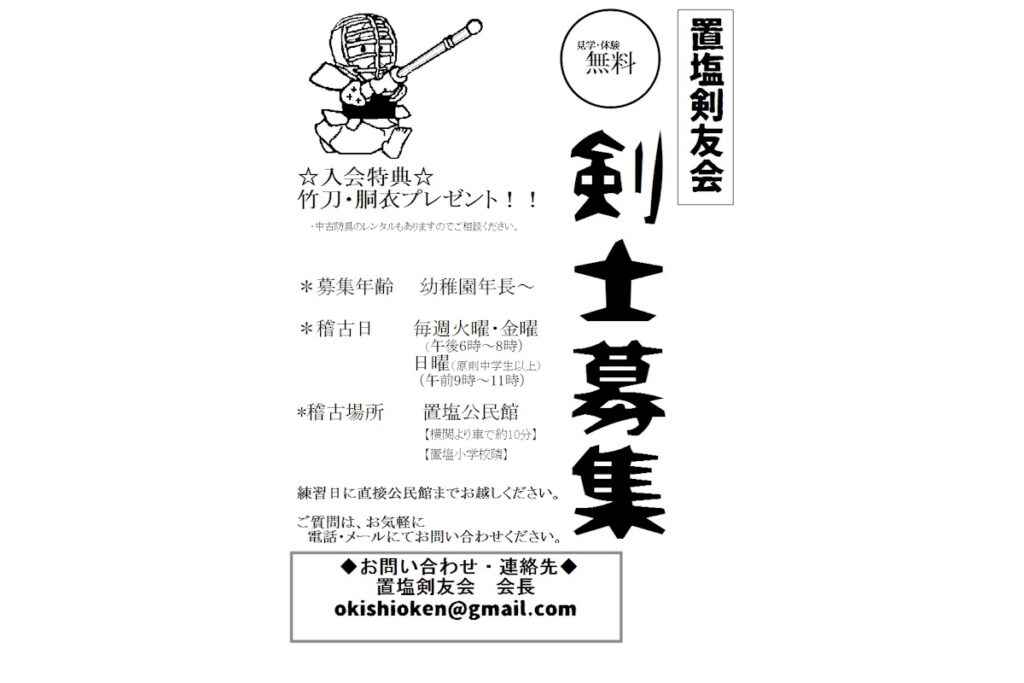

置塩剣友会詳細

置塩剣友会と佐藤さんの詳細は以下のとおりです。

稽古日時

- 毎週火曜日・金曜日

18:00~20:00 - 毎週日曜日

9:00~11:00

稽古場所

〒671-2121 兵庫県姫路市夢前町宮置292-2

姫路市立置塩公民館

発達支援剣道家

佐藤さんのnote:発達支援剣道家サトウ