学びながら旅をする。学んでから旅をする。

そんな「スタディツーリズム」の一環として、和歌山県が誇る世界遺産とフルーツの町〈かつらぎ町〉について、学んでみませんか?

「かつらぎ学」を展開するのは、かつらぎ町出身、関東学院大学経済学部 中泉拓也教授です。

かつらぎ町とは

かつらぎ町は、北に和泉山脈、南に紀伊山地を望む風光明媚な土地で、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、農業が基幹産業となっています。柿をはじめとする果樹栽培が盛んで、フルーツ王国として知られています。一方で、食料品や繊維製造業など地場産業も発達しています。また、アニメ「君の名は」のモデルとなった町役場や、世界遺産の丹生都比売神社など、観光資源も豊富です。自然の恵み、歴史と文化、産業が調和した、味覚と心の体験が楽しめる魅力的な町なのです

日本でもトップクラス!!農作物の美味しさ

高校卒業から、かつらぎ町を出て、もう40年になりますが、故郷を離れてみると、地元に居る時には思いもしなかった魅力に数多く気づきます。

最初に実感したのは、かつらぎ町の農作物のおいしさです。高校卒業後、故郷の友人から送ってもらったみかんが京都の予備校の仲間たちから思いのほか好評を博したのです。チルチルミチルのように、外に出て初めて、中のことが分かることは少なくありません。世間では有田産のみかんの方が有名かもしれませんが、かつらぎ町のみかんも美味しさではひけをとることは全くないと思います。

かつらぎ町のフルーツが美味しい理由としては

1,メリハリのある気候

かつらぎ町は四季の変化がはっきりしていて、一日の温度差が大きく、果樹園には適した環境となっています。

また、かつらぎ町がある和歌山県の北部は降水量も少なく十分な日照も確保できるため、フルーツの糖度が高まり美味しくなります。

2,肥沃な土壌

かつらぎ町の中心を紀の川が、南部を有田川が流れ、水が豊富に供給されてフルーツに適した環境になっています。

また、紀の川周辺の土壌は栄養分が豊富で排水性も良いため、フルーツが元気に育つ環境です。

3,伝統的な農業技術

代々受け継がれてきた伝統的な果樹栽培技術と現代の農業技術を融合させ、優れた品種や最適な栽培方法を用いるなど、より美味しい果物に育つための工夫が図られています。

皆さんもぜひ、かつらぎ町に足を運び、フルーツの美味しさを体感してみてください。

世界に肩を並べる!!観光資源のポテンシャル

高野山とともに世界遺産になっている熊野古道は多くの観光客が世界から訪れて、今や妙寺駅に欧米のバックパッカーが降りてくる時代になりました。

2004年に世界遺産登録された熊野古道ですが、高野山に向かう、北の端にある「町石道(ちょういしみち)」も世界遺産としての魅力があることに疑う余地はありません。

町石道というのは、一町、つまり約109mごとに目安となる石が立っていることにちなんで名づけられています。その石も道も非常に整備されていて、風光明媚な景色の中で歩くことができますから爽快な気分を味わえます。

「空海」も通った道

高野参詣道町石道(こうやさんけいみちちょういしみち)

慈尊院から高野山へと通じる180町(1町は109m)の表参道で、高野山開山のおり、弘法大師空海が木製の卒塔婆を立てて道しるべとしました。

鎌倉時代には、覚きょう上人の発願により、朽ちた木製卒塔婆の代わりに石造の五輪塔形の町石が一町ごとに建てられたのです。

仏教では「宇宙を形成する物質は「空・風・火・水・地」の五つの要素を宝珠、半月、笠、円、方形にかたどったものが五輪塔であり、そこに梵字(サンスクリット文字)で、空風火水地を意味する言葉が刻まれており、かつて、町石道を登り高野山へ行った人々は町石ごとに足を止め、祈りを捧げたとされています。

大学教員という仕事柄、海外出張の一環として、これまで世界的な観光地を訪れる機会が多くありました。パリ、ロンドン、ウィーン、ニューヨーク。最も印象に残っているのは、モン・サン・ミシェル、ドブロブニク、アルハンブラ宮殿、モニュメントバレー、ヨセミテ、Mac OSの名前にもなっているセコイア国立公園といったところでしょうか。

そんな世界有数の観光地を訪れると、とてつもない感動を抱く一方で、我が日本も観光地として引けをとることはないなという想いにも至るようになりました。

また、世界を旅していると、外国人たちの嗜好も段々と分かってきます。今から二十年以上前の時点で、いずれ、渋谷のスクランブル交差点と高野山奥の院は世界中から注目されるようになると思っていたのですが、実際、その通りになったように思います。

二年前の五月には、息子二人を連れて、高野山の大門からかつらぎ町の自宅まで、町石道を降りました。

午前中に九度山から高野山に電車で向かい、奥の院まで赴いた後、壇上伽藍から大門、町石道を下り、丹生都比売神社(にうつひめじんじゃ)経由というコースを選択しました。このルートのほとんどは、かつらぎ町を通ります。

町石道自体は非常に整備されていて、箱根の旧東海道より歩きやすいですし、新緑の季節ということもあり、非常に快適でした。

また、途中にある「矢立茶屋」のやきもちの美味しさは日本最高レベルですが、実はかつらぎ町の大谷食品のやきもちも矢立茶屋のやきもちとおなじくらい美味しいと思います。

かつらぎ町出身教授が考える、かつらぎ町インバウンド対策

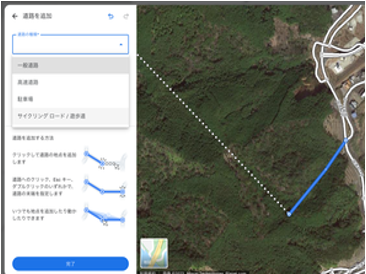

町石道は非常に整備されているのですが、実はGoogle Mapsには表示されていません。それだけ自然としての価値は高まるわけですが、インバウンド対策としては、ここが最大の改善点かと思います。

Google勤務の友人によれば、Mapsの報告機能で『遊歩道』の提案をすると、道として認識されて、記載される可能性が高くなるとのことです。道を追加したい地点で、右クリックして「データの問題を報告する→道路を追加または修正→(編集して)サイクリングロードまたは遊歩道を追加」して、Google運営チームへの提案が可能です。

このフィードバックを送信すれば、実際の歩行者の通過実績データなどをもとに審査され、承認されて遊歩道として、Google Mapsに追加されるとのことです。

観光資源のポテンシャルで考えれば、世界の観光客から、もっともっと注目されるべきだと思います。しかしながら、2023年5月時点では、海外からの観光客は全体の10%程度ということですから、前述の事情も一部、起因しているのかもしれません。

その他、安全対策(何時くらいに登山を始めなければならないか、あるいは熊の出没情報など)にも注力し、ぜひ「世界のかつらぎ町」として、インバウンド対策につなげてほしいと考えています。

我が故郷への余りある愛のため、このような提言もさせていただきながら、読者の皆さんにはぜひ、かつらぎ町に一度、遊びに来ていただけたらと願っています。

私の方では、引き続き、「かつらぎ学」として情報発信をさせていただくつもりです。

著者プロフィール

中泉 拓也

所属 関東学院大学 経済学部 経済学科 教授

学位 博士(経済学)(東京大学)

担当 現代経済

研究テーマ

ゲーム理論、契約の経済理論、情報経済学、産業組織論、規制の事前評価、環境経済学、推し活の経済学

2020年7月から2021年3月まで、UCサンディエゴ 国際公共戦略大学院(Graduate School of Global Policy and Strategy)

の客員研究員を務める。