群馬県みどり市の大間々(おおまま)は、足尾銅山で採掘された銅(あかがね)を江戸へ結ぶ「あかがね街道」の要衝として栄えた町です。

大間々には今も戦前に建てられた蔵や洋館が多く残っており、宿場や市場として栄えた当時の面影が色濃く感じられます。

「歴史散策が好き」「レトロ建築が好き」そんな方はぜひ大間々へ訪れてみてください。きっと筆者と同じく、歴史の奥深さと町を守る人々のあたたかさに魅了されるはずです。

今回は、実際に足を運んで知った大間々の魅力について【前編】と【後編】に分けてたっぷりと紹介します。

知る人ぞ知る「あかがね街道」の魅力

銅は古来より「あかがね」と呼ばれてきました。あかがね街道は足尾銅山(現:栃木県日光市)でとれた銅を江戸へ運搬するために整備された道で、江戸時代初期に幕府によって正式な公道に定められました。

足尾銅山を出た銅は、

・沢入宿

・花輪宿

・大間々宿、のちに桐原宿※1

・大原宿

・平塚宿、のちに亀岡宿※2

の五つの宿場町を経て、利根川を下り江戸へ運ばれました。

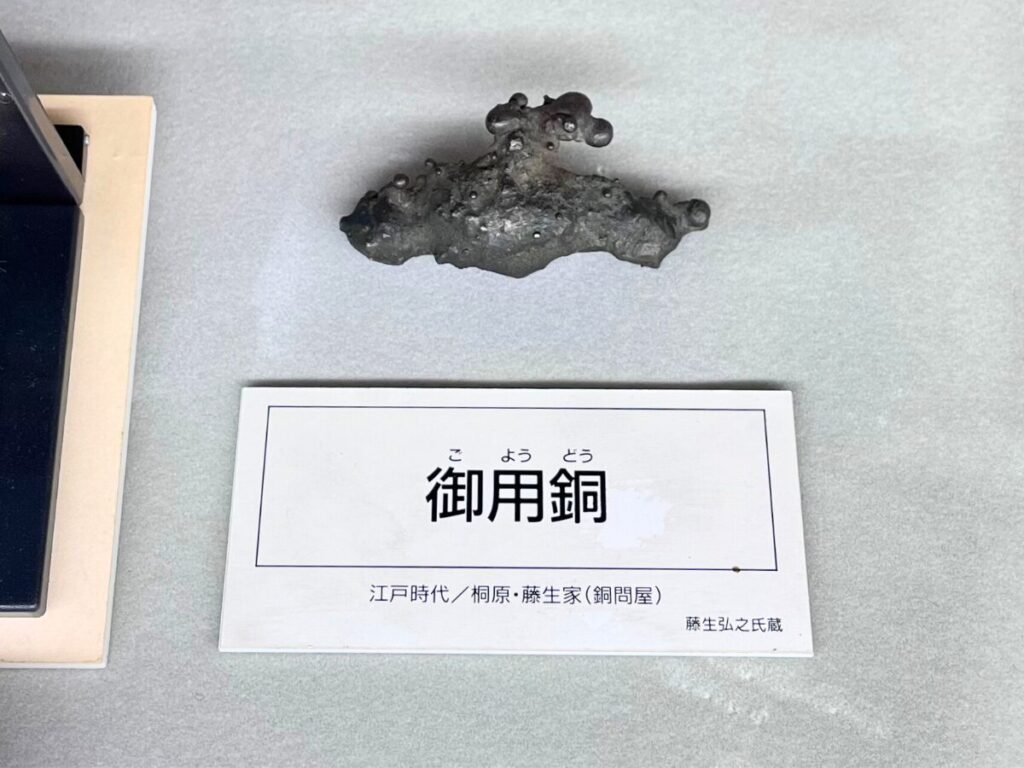

(※1)1746年、大間々村が前橋藩領に編入され、江戸幕府の直轄地ではなくなったため、大間々村のすぐ西隣に位置する桐原村へと、あかがね街道の宿場が変更されました。現在は桐原も大間々町の一部となっています。

(※2)元禄年間、平塚から亀岡へと宿場が変更されました。

あかがね街道沿いには、江戸時代に銅を保管するのに使用されていた蔵が今も残っている宿場があります。そのうちの一つが、桐原宿(現:大間々町)の銅蔵です。そこに銅の道が通っていた証として今もひっそりとたたずんでいます。

銅と生糸で発展した群馬の一大拠点

あかがね街道の宿場として栄えていた大間々は、やがて絹や生糸を扱う市場としても賑わうようになります。

1658年に絹の市場が開かれると東毛(群馬県南東部)随一の商業地として栄え、多くの人々が行き交う群馬の一大拠点となりました。

1731年以降、隣の桐生が絹取引の中心地となりますが、大間々はその後も絹の原材料である生糸を多く取り扱う市場として発展を続けます。

さらに時代が進み、1859年に横浜港が開港して外国との生糸貿易が始まると、大間々はその一大産地として栄華を極めます。

町のシンボルであり続ける洋風建築

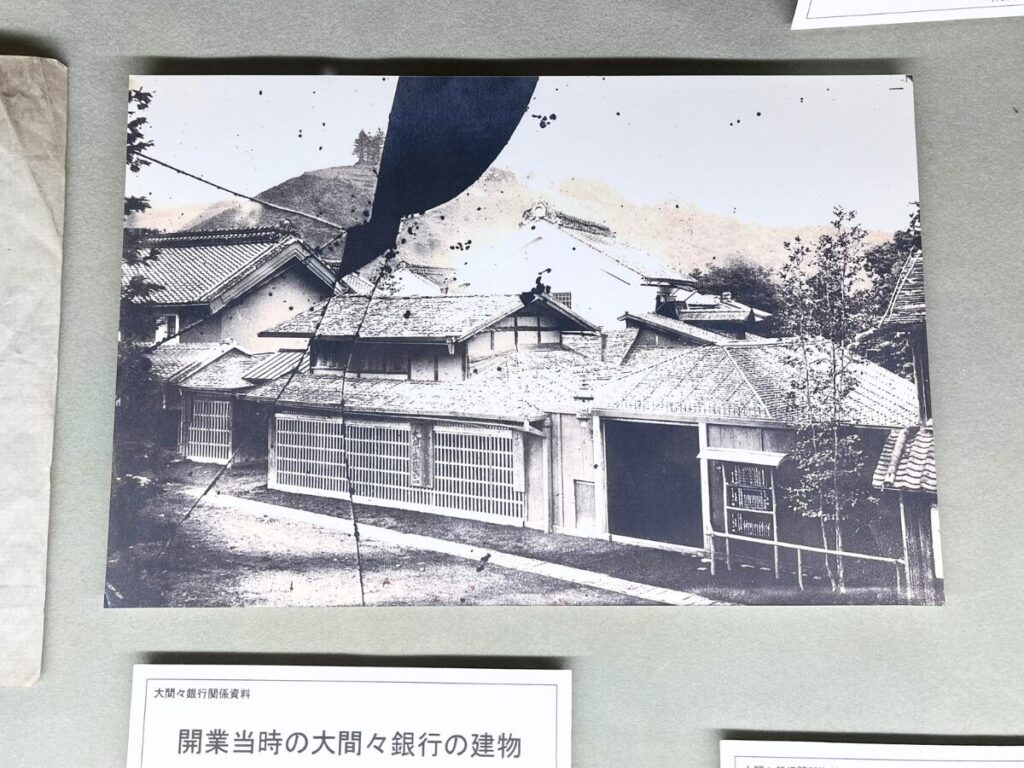

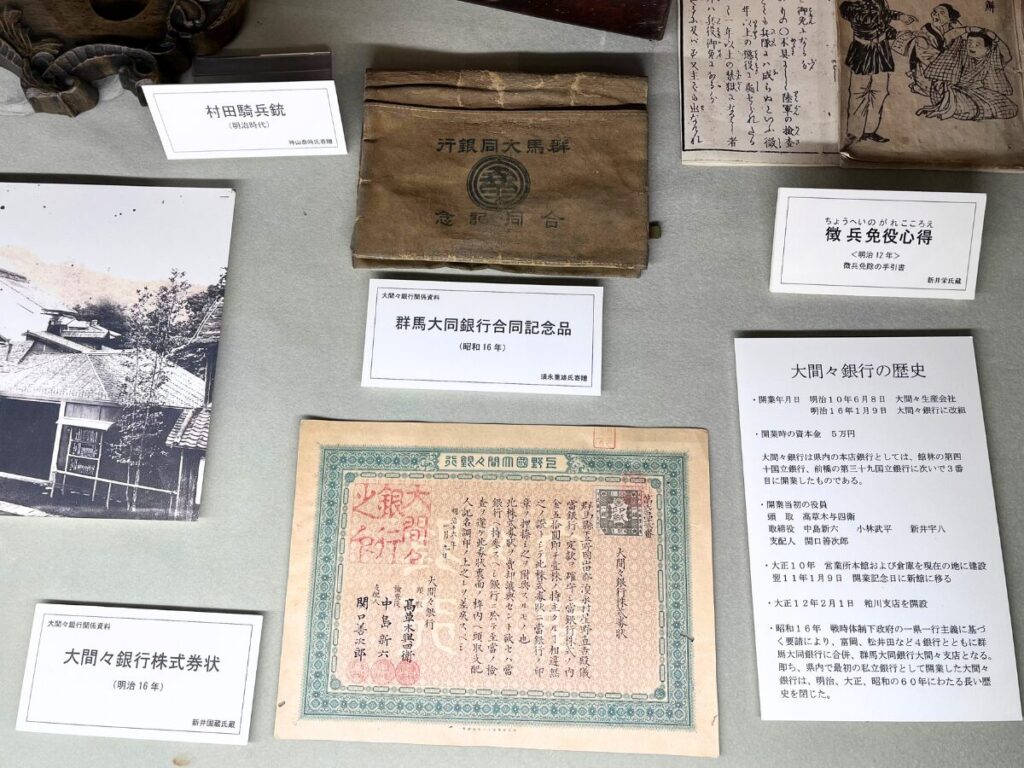

1883年(明治16年)、生糸の集積地や足尾銅山への物資供給の拠点として発展した大間々の中心部に、群馬初の私立銀行である大間々銀行が設立されました。

当時、群馬県内に本店のある銀行は、前橋と館林に位置する2つの国立銀行のみだったことから、大間々がいかに群馬県内において重要な町であったかが伺えます。

大間々銀行は、やがて群馬大同銀行(のちの群馬銀行)と合併したため同行の支店となりました。その後銀行としての役割は終えたものの、「みどり市大間々博物館」に生まれ変わり、現在も町のシンボルとして活躍しています。

現存している建物は、大間々銀行時代の1921年(大正10年)に建てられたもので、その歴史的価値の高さからみどり市の重要文化財にも指定されています。

外観は一見するとレンガ建築のように見えますが、木造の骨組みの外側に石を積み、さらに外側に赤茶色のタイルを張った耐震・耐火性に優れた仕様になっています。

館内にも銀行時代の面影が残っているので、展示そのものに加えレトロな内装も楽しめます。

2階の歴史展示室には、あかがね街道に関する資料が充実しているので、町の成り立ちや歴史に興味のある方はぜひ訪れてみてください。

中2階の民俗資料展示室は、大間々銀行時代に融資の担保としていた繭や生糸を保管する蔵を再利用した部屋になっており、大間々周辺の民俗に関する貴重な資料が展示されています。

レトロな看板や民具が部屋一面に飾られている空間にいると、とても懐かしい気持ちになります。

あかがね街道と並走する「わ鐵」

ここからは、現代の大間々の交通を担う「わたらせ渓谷鐵道」について紹介します。

わたらせ渓谷鐵道は群馬県桐生市と日光市足尾町を結ぶ全17駅のローカル線です。「わ鐡」の愛称で知られており、現在も車体に伝統の「あかがね色」が施されたディーゼルカーが走ります。

大間々駅の開業はなんと1911年(明治44年)。銅の輸送を目的に設立された足尾鉄道の駅として歴史をスタートさせました。

開業当初は大間々駅周辺に映画館や芝居小屋といった娯楽施設が立ち並び、たいへん賑わっていたそうです。

足尾鉄道が国有化され国鉄足尾線となった1918年(大正7年)頃には、足尾が日本一の銅の町となり、貨物輸送の需要の増加にともない沿線はさらに栄えていきました。

しかし、1935年(昭和10年)以降は次第に銅の生産量が減少し、足尾銅山が閉山した1973年(昭和48年)頃には赤字が表面化、ついに廃線の危機に陥ってしまいます。

ですが、地元住民の熱心な存続運動により危機を乗り越え、平成元年には「わたらせ渓谷鐵道」として生まれ変わり観光路線へと舵を切ります。

現在は窓ガラスのない観光列車「トロッコわっしー号」などが人気を博し、首都圏から気軽に訪れられるローカル線として広く知られています。

列車からは渡良瀬川の雄大な景色に加え、レンガ造りのトンネルや開業当時のプラットフォームなど、数々の鉄道遺産が眺められます。

大間々駅のプラットフォームと駅舎も国の有形文化財に登録されている貴重な鉄道遺産の一つなので、ぜひ見に行ってみてください。

後編では、大間々でまちおこし活動をしている「三方良しの会」の会長に伺ったお話をベースに、大間々の魅力をさらに深くご紹介します。

みどり市大間々博物館(コノドント館)の情報

▼住所

〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1030

▼アクセス

【電車】わたらせ渓谷鐵道「大間々駅」より徒歩約5分

【自動車】北関東自動車道太田藪塚インターから約25分

▼詳細

公式ホームページ

※最新情報は公式HPをご覧ください。

※本記事に掲載した大間々博物館の展示の写真は、特別な許可を得て撮影しています。